暦・時

暦・時 日本の四季の各期間は何月頃にあたる?主な区分法と「二至二分・四立」

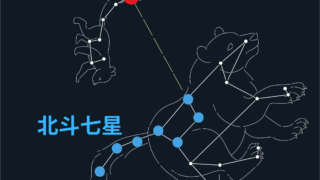

「春は何月から?秋はいつまで?」…そんな素朴な疑問から、日本の四季について改めて調べてみたところ、実は明確な区切り方は一つではない、ということに驚きました。そこで、季節が生まれる仕組みや多様な区分法、「春分・秋分・夏至・冬至」および「立春・...

暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時