「針供養」は、折れたり曲がったりして役目を終えた針をねぎらい、感謝をこめて寺社に納める行事です。

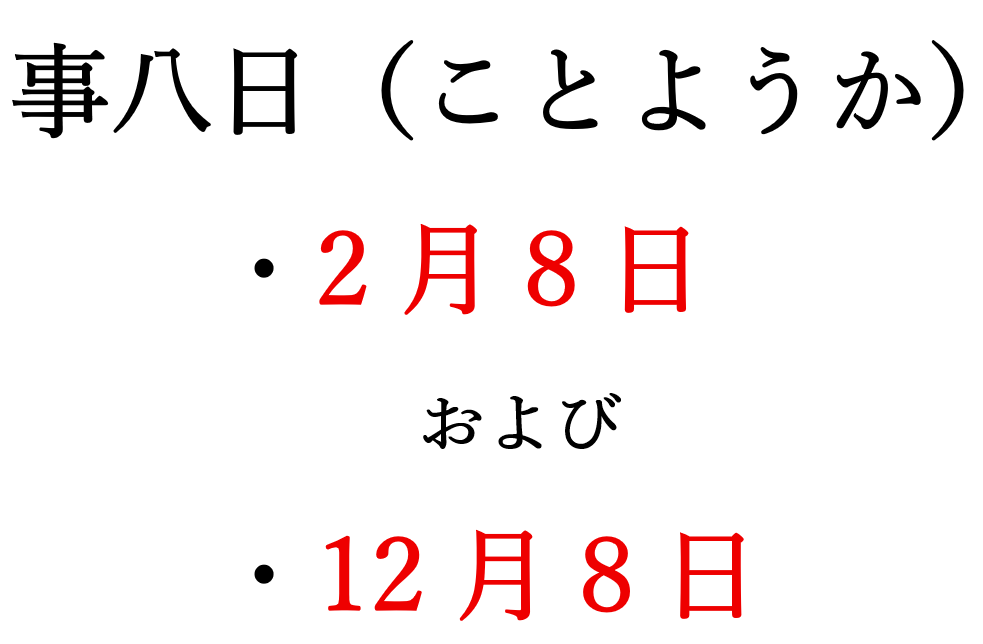

主な日程は2月8日もしくは12月8日ですが、「事八日(ことようか)」という節目と深く結びついており、地域によって違いがあります。

針供養の意味、いつ・どこで行われるか、やり方、そして事八日・事始め・事納めとの関係について、わかりやすく整理しました。

針仕事の上達を願い、ものづくりへの感謝とともに受け継がれてきたことについて、紐解いていきましょう。

針供養とはどのようなもの?

針を供養し感謝・上達を祈願

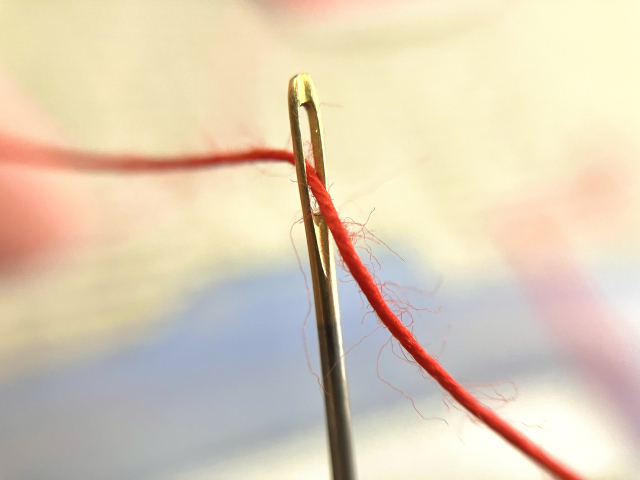

針供養は、使えなくなった縫い針や待ち針を、豆腐やこんにゃく、餅などの柔らかいものに刺して寺社に奉納し、読経や祭礼で供養する行事です。

長く働いてくれた道具に「ありがとう」と感謝を伝えるとともに、裁縫・手芸の上達を願う意味合いが伝えられてきました。

柔らかいものに刺すという意味合いは、「硬い布地を貫いてきた針に、最後はやわらかな寝床で休んでもらう」という心配りを表すとされます。

かつては各家庭で行われ、刺した豆腐などを川に流したり土に埋めたりする例も伝わりますが、現在は寺社に持参して納める形が主流です。

由来や歴史的背景

針供養の始まりは諸説ありますが、平安時代には宮中や公家の周辺で行われ、のちに町人文化が花開く江戸時代に広く親しまれるようになったといわれています。

背景には、年や季節の区切りに道具を整え、働きをねぎらう日本の生活文化があり、淡島(粟島)信仰や、中国に伝わる「社日には針線(針仕事)を止める」という慣わしの影響が合わさった、と説明される場合が多くみられます。

江戸時代からの伝承と普及

江戸の歳時記には、2月8日または12月8日に針仕事を休み、豆腐に針を刺して供養した様子が記されています。

地域によって日取りは異なり、関東では主に2月8日、関西では12月8日に行うのが一般的でした。いずれの地域でも、この日は「事八日(ことようか)」と呼ばれ、針仕事を休んで一年の労をねぎらう大切な節目とされていたのです。

都市部では、仕立屋や畳職人、指物師(さしものし)といった手仕事の職人が集まり、町内の寺社に豆腐を供えて折れ針を刺し、感謝の祈りを捧げました。

これらの供養は、日々の仕事を支えてくれた道具へのねぎらいであると同時に、翌年の技術向上や商売繁盛を祈願する行事でもありました。女性たちのあいだでも、針仕事の上達を願って参加する風習が広まり、やがて庶民文化のひとつとして定着していきます。

明治以降は、こうした伝統が教育や産業の現場にも受け継がれました。

被服学校や手芸教室、アパレル企業などでは針供養を通して「道具を大切に使う心」を伝えています。

たとえば、ハンドメイド用品の総合メーカー「クロバー株式会社」(大阪市)では、社屋内に「針神社」を設け、社員や関係者が一年の感謝を込めて折れた針を納める行事を続けています。

このように、針供養は職人文化の枠を超え、手仕事に携わる多くの人々が参加できる現代的な文化行事へと発展してきました。

かつての針仕事と現代的な意味

昔は、針仕事が暮らしの一部であり、衣類の仕立てや繕いは家庭の重要な仕事でした。針はまさに生活を支える道具の象徴だったのです。

現在では既製服が主流となりましたが、ボタン付け・裾直し・刺しゅうやハンドメイド作品づくりなど、針を使う場面は今も身近にあります。

針供養は、こうした日々の手仕事を支える「道具への感謝」を思い起こさせる機会です。

単なる古い風習ではなく、「ものを大切に扱う心」を伝える文化的行事として、現代にも息づいています。

丁寧な仕事を積み重ねることの大切さを教えてくれる針供養は、今も手芸や裁縫を楽しむ人々の心に寄り添い続けているといえますね。

針供養はいつ行う?事八日との関連と地域性

事八日とは?

事八日(ことようか)は、かつて暦の2月8日と12月8日の二日を指し、年中の「事(=神事・祭事)」の節目を表す日とされてきました。

もとは物忌みの日とされ、普段使う道具の使用を控え、針仕事や夜なべを休む日とされてきました。

この日に針を休ませることから、針供養が行われるようになったのです。

また、地域によって針供養の日程は異なり、主に次のような傾向があります。

- 関西より西側の地域 …… 主に 12月8日

- 関東より東側の地域 …… 主に 2月8日

- 一部地域では両日(12月8日・2月8日) に針供養を実施

このような違いは、古来「事八日」を神事の始まりか、農事の終わりかのどちらとして捉えるかによって生まれたといわれています。

事始め・事納めとの関係と12月8日・2月8日で異なる理由

「事八日」は、神様に仕える期間(ハレ)と、人々が働く日常の期間(ケ)を区切る日ともいわれます。

この「事」が指すものが「神の事」なのか「人の事」なのかによって、期間の始めと終わりの解釈が逆になるというわけです。そのため、「年神様を迎える神事の期間」と「田の神様を中心とする人々の営みの期間」では、ハレとケの始まりの日にちが入れ替わるのです。

- 年神様(正月行事)を中心に据える地域

- 12月8日 … 事始め(正月準備に着手)

- 2月8日 … 事納め(正月行事を締めくくる)

- 田の神様(農事)を中心に据える地域

- 2月8日 … 事始め(農作業を始める)

- 12月8日 … 事納め(農作業を終える)

このように地域ごとの信仰や暮らし方が異なったため、針供養の日程にも地域差が生まれたのでした。

また、この日を「オコト」「事始め」「事納め」「八日節供(ようかせっく)」などと呼ぶ地域もあり、いずれも年の節目を大切にする日本の風習が反映されています。

事八日に行われるその他の風習や地域性

事八日は針供養だけでなく、各地でさまざまな行事が行われてきました。

代表的なものをご紹介いたします。

物忌み・魔除け

-

- 家々の軒先に竹を編んだ目籠(めかご)やざるを掲げ、「一つ目小僧」などの魔物を退ける。

- 履物を屋内にしまい、外出を控える風習も。

お事汁(おことじる)・六質汁(むしつじる)

-

- 大根・人参・里芋・ごぼう・こんにゃく・小豆など6種類の具を入れた味噌汁を作り、家族で食し無病息災を願う。

- 小豆には厄除けの意味があり、この日だけの特別な料理とされてきました。

針歳暮(はりせいぼ)[富山県・石川県など]

-

- 針仕事を生業とする人たちが仕事を休み、饅頭や大福を食べたり知人に贈ったりして感謝を分かち合う。

八日吹き・ハリセンボン伝承(日本海沿岸)

-

- 「針供養の日に“八日吹きようかぶき”と呼ばれる吹雪になる風が吹く」といわれ、フグの仲間ハリセンボンが海岸に打ち上げられるという伝承や、この日にお豆腐に味噌をつけて食べる風習が残ります。

このように事八日は、針を休め、道具に感謝し、メンテナンスを行うとともに厄を祓って新しい季節を迎える日として各地に根付いてきました。

針供養もまた、この一連の行事の中で、働く人と神々をつなぐ年の節目の儀式として大切にされてきたといえるでしょう。

針供養の基本的なやり方

神社や寺院での針供養

寺社により作法や受け付け方法は異なりますが、一般的な流れは次の通りです。

- 折れ針・古針を用意(先端を布や紙に包むなどして持参)

- 受付で納め方を確認(台紙・専用封筒・初穂料の有無など)

- 境内の豆腐やこんにゃくに針を刺す、または針塚・針塔へ納める

- ご祈祷・法要に合わせて参列・合掌

- 案内に従い納札・記帳などを済ませる

参列の可否、受付時間、個数制限、写真の可否などは寺社ごとに異なりますので、公式案内や社務所の情報で事前に確認しておくとスムーズです。

一般的な参加方法

- 服装・持ち物:日常着で差し支えありませんが、境内を歩きやすい靴や、針をまとめる小袋・封筒があると落ち着いて動けます。

- 納める本数:寺社によっては一人あたり数本までなどの案内がある場合があります。

- 針の種類:家庭用の縫い針・待ち針・ミシン針など。画鋲や裁断用刃物は対象外とされることが多いので、個別の案内に従いましょう。

豆腐やこんにゃくによる自宅での針供養

近くに実施寺社がない場合、家庭での供養も古くから伝わる形です。

- 用意:豆腐・こんにゃく・餅など柔らかいもの/半紙や和紙/小皿

- 手順:

- きれいな半紙を敷き、柔らかいものを置く

- 折れ針・古針を静かに刺す

- 感謝の言葉をそえて合掌

- 紙に包み、寺社に納める(近々参拝予定があれば)

現在は環境保全の観点から、川へ流す・土に埋める方法は推奨されません。

後日寺社へ納める、または自治体の分別ルールに従い厚紙やコルクなどに刺して処分する、など地域の指示に従いましょう。

郵送による針供養も

一部の寺社では、郵送での受付を案内している場合があります。

台紙や封筒に針を固定し、住所・氏名・意向(供養・上達祈願など)を添えて送付するのが一般的です。受付の可否・送付先・同封物(志納の方法など)は公式の案内で確認し、事前連絡が必要な場合はそれに指示に従うものとなります。

検索したところ、2025年の時点では以下の記載が見つかりました。日々情報は更新されるため、必ず最新情報を調べてくださいね。

- 佐賀県 鹿島市 祐徳稲荷神社:通年で郵送でのお焚き上げを受け付けるとホームページ掲載あり

- 徳島県 日和佐八幡神社 境内淡島神社:時期をずらした3月8日に針供養祭、事前問い合わせの上持ち寄りもしくは郵送との掲載あり

針供養が行われる主な寺社について

針供養の行事は、古くから淡島信仰(あわしましんこう)と深い関わりがあります。

淡島信仰とは、和歌山県加太(かだ)の淡嶋神社を総本社とし、全国で「淡島神(あわしまのかみ)」を祀るものです。

この神さまは女性の守護神として知られ、安産・子授け・裁縫上達・人形供養など、女性の生活と深く結びついた願いを司ります。

淡島信仰の正確な成立年代は不明ですが、古墳時代〜飛鳥時代の伝承を起源とし、江戸時代の元禄〜天保年間には全国へ巡行・流布されたと考えられます。

淡島信仰が広まるにつれて、各地の淡島神社・淡島堂・粟島社などで針供養が行われるようになりました。

針仕事を支えてきた女性たちが、感謝と上達の祈りをこめて針を奉納したのが、その起源とされています。

代表例として、次のような寺社がよく知られています。

- 東京・浅草寺 淡島堂(台東区) … 2月8日に針供養会

- 京都・法輪寺(嵐山) … 2月8日・12月8日の両日に実施。天皇の命で行われた由緒ある針供養で知られる

- 和歌山・淡嶋神社(加太) … 淡島信仰の中心地の一つ、針供養発祥ともいわれる

- 大阪・太平寺(天王寺区) … 2月8日に針供養、針塚がある

- 東京・森巖寺(世田谷)/富岡八幡宮(江東)/正受院(新宿)/鎌倉・荏柄天神社 … 各社寺で年中行事として案内あり。

実施日時のほか受付方法が異なる場合もあるため、事前に公式案内を確認するのがおすすめです。

同名の堂社や境内社もあるため、所在地と行事の有無を確かめてから訪れるのがよいでしょう。

まとめ

針供養の背景や日程など、改めて整理しておきましょう。

この行事の背後には、季節の節目を大切にし、神事と日々の営みを結ぶ「事八日(ことようか)」という考え方があります。

針供養は、こうした古来の風習と道具に感謝する文化的な背景が重なり合い、今に伝わる文化行事といえるのではないでしょうか。

- 針供養の意味:役目を終えた針に感謝し、裁縫・手芸の上達を願う行事

- いつ:基本は2月8日もしくは12月8日(=事八日)。関東は2/8、関西は12/8が多いが、両日の寺社も

- 背景:事始め/事納めの解釈(年神様中心か田の神様中心か)により日程が異なる。物を大切にする文化と、淡島信仰などの要素が響き合ってきた

- どこで:各地の寺社(浅草寺淡島堂、法輪寺、淡嶋神社、大阪天満宮 ほか)

- やり方:寺社での納め・祈祷、自宅での感謝の儀、郵送受付の案内がある場合も。作法は各寺社に従う

針供養は、手仕事に寄りそってきた日本の暮らしを今に伝える年中行事なのです。

実際に寺社に参加するほか、節目の日に針を手に取り、静かに感謝を伝えてみると、普段の裁縫やハンドメイドもいっそう愛おしく感じられるかもしれません。