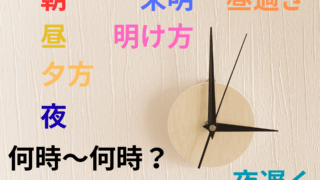

暦・時

暦・時 「針供養」はいつどこで何をする?意味や地域性・「事八日」との関連は

「針供養」は、折れたり曲がったりして役目を終えた針をねぎらい、感謝をこめて寺社に納める行事です。主な日程は2月8日もしくは12月8日ですが、「事八日(ことようか)」という節目と深く結びついており、地域によって違いがあります。針供養の意味、い...

暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時  暦・時

暦・時