立秋(りっしゅう)は、毎年8月8日ごろに訪れる「二十四節気」の一つです。

※今年2025年の立秋は、8月7日の木曜日です。(期間を表す場合は、8月7日~8月22日です)

日本ではこの時期ニュースなどで「暦の上では秋ですが…」と耳にしますが、実際には暑さが残ることが多く、時には年間で最も高い気温が記録されることもあります。

そうした折に「秋」という字を目にするのは、少なからず違和感を覚えることもあるのではないでしょうか。

今回は、立秋の本来の意味や時期と風物詩についてまとめました、ご覧ください。

立秋の意味や由来

立秋(りっしゅう)は、「二十四節気」の1つであり、太陽黄径が135度の時、例年8月8日ごろに訪れます。「立秋」は暦上で秋の始まりを告げる日で、二十四節気の中で13番目の節気にあたります。

※今年2025年の立秋は、8月7日の木曜日です。

暦便覧

「初めて秋の気立つがゆへなれば也」

江戸時代に発行された太玄斎たいげんさい著「暦便覧」(こよみびんらん)より

「初めて秋が感じられる日」との意味で、この日から立冬の前日までが暦の上では「秋」と記されました。

※太玄斎はペンネーム、本名は常陸国の藩主であった松平 頼救 よりすけ、正式には「こよみ便覧」

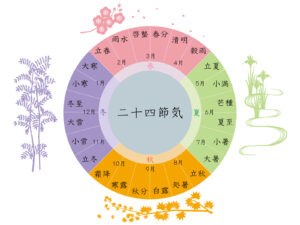

二十四節気での「立秋」の位置

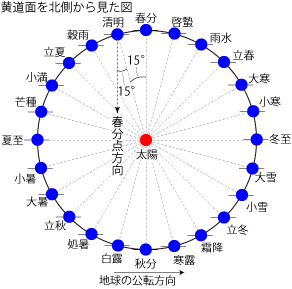

「立秋」は暦上で秋の始まりを告げる日で、二十四節気の13番目の節気にあたり、太陽黄径では135度を示します。

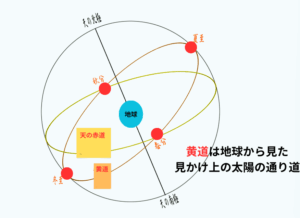

二十四節気と太陽黄径

各節気を太陽黄径で区切り、立秋は135度と表すのは、

地球から見た太陽の見かけ上の通り道を「黄道」と名づけ、その黄道360度を太陽が1年で1周すると考えて、15度ごとに24分割する考え方によるものです。

画像:国立天文台

地球の周りを360度ぐるりと囲んだ太陽の見える位置を「太陽黄経」と名づけ、二十四節気の「春分」は「太陽黄経0度」、「秋分」は「太陽黄経180度」の時を表します。

季節感と暦のズレ

二十四節気は、古代中国大陸黄河流域から伝わってきたため、日本との気候や風土の違いがあり、実際の季節よりも約1ヶ月ほど先取りしていると感じられるといった背景があります。

猛暑の8月に、「暦の上では今日から秋」と言われるのはそのためです。

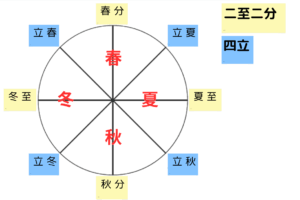

立秋は季節の節目「四立」のひとつ

また、夏至・冬至の「二至」、春分・秋分の「二分」、立春、立夏、立秋、立冬の「四立」と呼ばれる重要な節気(八節)に含まれ、季節の変わり目を示す指標とされています。

二十四節気による四季の区分においては、立秋から秋が始まります。

※よろしければ、日本の四季の各期間は何月頃にあたる?主な区分法と「二至二分・四立」をご覧ください。

二十四節気一覧における四季と「立秋」は以下の通りです。

| 春)

①立春(りっしゅん) ②雨水(うすい) ③啓蟄(けいちつ) ④春分(しゅんぶん) ⑤清明(せいめい) ⑥穀雨(こくう) |

夏)

⑦立夏(りっか) ⑧小満(しょうまん) ⑨芒種(ぼうしゅ) ⑩夏至(げし) ⑪小暑(しょうしょ) ⑫大暑(たいしょ) |

| 秋)

⑬立秋(りっしゅう) ⑭処暑(しょしょ) ⑮白露(はくろ) ⑯秋分(しゅうぶん) ⑰寒露(かんろ) ⑱霜降(そうこう) |

冬)

⑲立冬(りっとう) ⑳小雪(しょうせつ) ㉑大雪(たいせつ) ㉒冬至(とうじ) ㉓小寒(しょうかん) ㉔大寒(だいかん) |

【二十四節気・七十二候について】

- 二十四節気: 太陽の動きをもとに季節の変化を示した指標で、立春を起点として1年を春夏秋冬4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けて合計24の季節の節目を表したものです。 期間を表す場合もあり、その際は次の節気の前日まで約15日間の期間を表します。

- 七十二候: 二十四節気の各節気(約15日)をさらにそれぞれ約5日間ずつ3つ(初候・次候・末候)に分けて、72分割したものです(24×3)。 自然界における気象や動植物の変化をとらえて名付けられた詩的な表現に特徴があり、気候の移り変わりをより詳しく示しているといえるでしょう。

なお、二十四節気の日付は実際の観測による太陽の動きに基づくため、固定されたものではなくその年により1~2日前後するため、国立天文台が毎年2月に発表する翌年の暦要項(れきようこう)に、国民の祝日などとともに掲載されます。

今年の立秋はいつ?どんな時期?

今年2025年の立秋は、8月7日木曜日です。

例年8月8日ごろとなりますが、二十四節気は太陽の動きに合わせて決まるため、各暦の日付は毎年1~2日前後することがあります。

期間でいうと8月7日~8月22日です(二十四節気は期間を表す場合もあり、その際は次の節気の前日まで約15日間の期間を表します)。

先の二十四節気一覧の通り、1つ前の大暑(たいしょ)が終わり、次の処暑(しょしょ)8月23日に入る前の期間です。

※時候の挨拶として「立秋の候」を用いるのもこの期間となります。

また、立秋から霜降(そうこう)が終わる11月6日までの期間が「秋」とされています。

立秋の七十二候

次の「二十四節気」の処暑(しょしょ)までの約15日間を、さらに約5日間ずつ三つの候(初候・次候・末候)に分け、気象や動植物の動向を短い言葉で表現したものが「七十二候」です。

以下は2025年の日付を表記しています。

第三十七候 涼風至 (すずかぜいたる)

初候 8月7日~11日 意味:涼しい風が立ち始める頃

暑さの中に時折、秋の気配を感じる涼しい風が吹き始める頃のことです。

第三十八候 寒蝉鳴 (ひぐらしなく)

次候 8月12日~17日 意味:ヒグラシが鳴き始める

ヒグラシがカナカナと、過ぎ去る夏を惜しむかのように鳴き始める頃のことです。

第三十九候 蒙霧升降(ふかききりまとう)

末候 8月18日~22日 意味:濃い霧が立ち込める

早朝などに、深い霧が立ち込め始める頃のことです。

暑中見舞いと立秋

暑中見舞いは立秋の日まで、その日を過ぎたら残暑見舞いを送るのが一般的です。

8月7日の「立秋」の頃は、実際には盛夏であり9月も残暑が厳しくはありますが、「暦の上では秋」とされるからです。

立秋期間の風習や行事など

立秋の期間には、各地で伝統的な行事などが行われます。

地域によっては、8/13~16のお盆期間にあたり、休暇となる企業なども多くあります。

特に2025年は、8月11日の国民の祝日「山の日」が月曜日にあたり、併せて長めの休暇に出来るのを楽しみにしている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

地元でも、さまざまな納涼の花火大会や「盆踊り」に関係する行事など、多く行われる時期ですね。

代表的なお祭り・行事

代表的なものに関しまして、ほんの一例ではありますが備忘録として挙げております。

・ 仙台七夕まつり(8月6日〜8日)

月遅れで華やかな七夕飾りが競われる、日本有数の七夕祭り。

・ 高知よさこい祭り(8月9日〜12日)

鳴子を持ち、よさこい節を入れて創作し自由に踊る祭り。

・ 徳島阿波踊り(8月11日〜15日)

日本三大盆踊りの1つ。踊りと観客が一体となる徳島夏の風物詩。

・ 岐阜郡上踊り(お盆の徹夜おどり:8月13日〜16日)

岐阜開催、日本三大盆踊りの1つ。7月12日の~9月6日の30夜に及び特に夜通しの徹夜おどりが有名。

・ 五山送り火(8月16日)

京都の夜空を彩る伝統的な送り火。

まとめ

「立秋」は二十四節気の1つで、今年2025年は8月7日木曜日、期間は8月7日~8月22日です。

「秋の訪れを感じ始める時」との意味で、二十四節気発祥の中国大陸の気候や「暦の上では秋」となりますが、実際の日本の8月の気温や体感からは、まだ「秋」を感じるのは難しいといえます。

一方で、一年で最も暑い時期ではありますが、残暑見舞いを送り、山の日、お盆、花火大会や盆踊りなどの行事を経て、夏の名残を楽しむ時期でもありますね。

節気の変わり目として、新しい季節の準備を始める良い機会ともいえるでしょう。