「春は何月から?秋はいつまで?」…そんな素朴な疑問から、日本の四季について改めて調べてみたところ、実は明確な区切り方は一つではない、ということに驚きました。

そこで、季節が生まれる仕組みや多様な区分法、「春分・秋分・夏至・冬至」および「立春・立夏・立秋・立冬」を表す「二至二分・四立」といった暦の考え方に触れながら、日々の暮らしの中で四季をより豊かに感じるヒントをご紹介いたします。

季節感が薄れつつある近年だからこそ、自然や暦、ことばに意識を向けることで、一年の移ろいを味わいながら丁寧に暮らすきっかけになりましたらさいわいです。

日本における四季の区分方法

実は、「春はいつからいつまで」というような季節の区切り方は、明確なひとつの基準があるというわけではありません。(この事実に、まずは驚きませんか?)

日本では、主に以下の3つの方法が用いられる場合が多くみられますが、各期間にあたる月や日程は少しずつ異なっています。

まずはその比較表をお示しして、そのあと各区分方法をくわしくみていきましょう。

季節ごとの期間(月・日程)の比較表

| 区分方法 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |

| 気象庁 | 3月〜5月 | 6月〜8月 | 9月〜11月 | 12月〜2月 |

| 天文学 | 春分(3月20日頃)〜夏至前日(6月20日頃) | 夏至(6月21日頃)〜秋分前日(9月22日頃) | 秋分(9月23日頃)〜冬至前日(12月21日頃) | 冬至(12月22日頃)〜春分前日(3月19日頃) |

| 二十四節気 | 立春(2月4日頃)〜立夏前日(5月4日頃) | 立夏(5月5日頃)〜立秋前日(8月6日頃) | 立秋(8月7日頃)〜立冬前日(11月6日頃) | 立冬(11月7日頃)〜立春前日(2月3日頃) |

各暦の日付は毎年1~2日前後することがありますので、具体的な日付(特に春分・秋分の日)に関しましては、前年2月に官報で毎年発表される「暦要項(れきようこう)」の掲載にてご確認ください。

暦要項は、国立天文台で推算した翌年の暦(国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食の日時など)が掲載された日本の公式暦です。

よろしければ、暦とカレンダーはどう違う?暦の変遷や現在公式の暦要項とはをご覧ください。

気象庁による区分

気象庁では、日本の気候特性に基づき、季節を以下のように3か月ごとに分けています。

- 春:3月〜5月

- 夏:6月〜8月

- 秋:9月〜11月

- 冬:12月〜2月

この区分は、長年にわたって蓄積された平均気温や降水量、日照時間などの気象データに基づいており、現在もっとも広く用いられている実務的な区分方法です。

気象庁の発表する気候統計や予報資料などもこの枠組みに準拠しているため、一般生活においても非常になじみ深いものとなっています。

たとえば、

- 春:3月になると気温が徐々に上昇し、桜の開花や春一番といった現象が見られるため

- 夏:6月以降は梅雨入りとともに湿度が高まり、7月・8月には真夏日や猛暑日が続くため

- 秋:9月には気温が下がり始め、紅葉や台風の季節になるため

- 冬:12月からは冷え込みが強まり、積雪や氷点下の日も多くなるため

また、この区分は気象予報や統計だけでなく、衣替えや季節の食材、住宅の冷暖房管理など、私たちの日常生活におけるさまざまな判断の基準にもなっています。

特に近年は、温暖化の影響による季節感の変化にも対応できるよう、この区分をもとにしてさまざまなデータが調整・更新されているのが特徴です。

天文学による区分

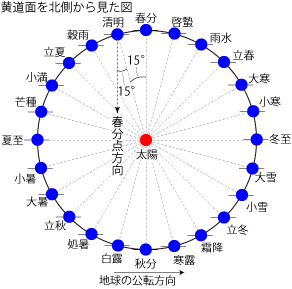

画像:国立天文台

画像:国立天文台

天文学では、季節を太陽の通り道である黄道上の位置、すなわち太陽の黄経(こうけい)に基づいて区切ります。

※黄経とは、春分点を起点として太陽が黄道上を進む角度であり、地球の公転にともなって太陽が見かけ上、どの位置にあるかを示す指標です。

この区分では、太陽が黄経0度(春分点)に達する日が春分、黄経90度が夏至、180度が秋分、270度が冬至とされます。これらを基点として、以下のように四季が区切られます。

- 春:春分(3月20日頃)〜夏至の前日(6月20日頃)

- 夏:夏至(6月21日頃)〜秋分の前日(9月22日頃)

- 秋:秋分(9月23日頃)〜冬至の前日(12月21日頃)

- 冬:冬至(12月22日頃)〜春分の前日(翌年3月19日頃)

このように、天文学的な区分では、地球が太陽の周囲を公転する動きに対応して季節が定義されており、自然科学的な視点から明確で論理的な体系となっているといえるものです。

また、これらの区分は国際的にも広く用いられており、特に欧米諸国ではこの天文学的な定義に基づく季節感が一般的です。

たとえば、英語では「Spring begins at the vernal equinox(春は春分から始まる)」とされるように、春分・夏至・秋分・冬至が季節の境目として公式に採用されています。

二十四節気による区分

中国由来の暦である「二十四節気(にじゅうしせっき)」とは、太陽の黄道上の動きをもとに、立春を起点として1年を春夏秋冬4つの季節に分け、さらにそれぞれをおおよそ15日ごとに6つに分けて24の季節の節目を表したものです。

これは、古代中国で農業を営む人々が季節の移り変わりを把握しやすくするために考案されたもので、日本にも古くから伝わり、平安時代にはすでに定着していたとされています。(※したがって、実際の天文観測の影響を受けた区分とは異なる指標となります。)

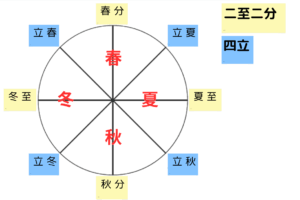

この二十四節気の中には、季節の変わり目を表す「四立(しりゅう)」と呼ばれる節目が存在します。

これは「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の4つで、それぞれの季節の始まりを示す考え方では、以下のように四季が区分されます。

- 春:立春(2月4日頃)〜立夏の前日(5月4日頃)

- 夏:立夏(5月5日頃)〜立秋の前日(8月6日頃)

- 秋:立秋(8月7日頃)〜立冬の前日(11月6日頃)

- 冬:立冬(11月7日頃)〜立春の前日(翌年2月3日頃)

さらに、四季の区分に分類された二十四節気の各節気の名称を詳しく再掲しますと、以下の内容になります。〇で囲んだ数字は、節気の番号になります。

- 春: ①立春(りっしゅん)②雨水(うすい)③啓蟄(けいちつ)④春分(しゅんぶん)⑤清明(せいめい)⑥穀雨(こくう)

- 夏: ⑦立夏(りっか)⑧小満(しょうまん)⑨芒種(ぼうしゅ)⑩夏至(げし)⑪小暑(しょうしょ)⑫大暑(たいしょ)

- 秋: ⑬立秋(りっしゅう)⑭処暑(しょしょ)⑮白露(はくろ)⑯秋分(しゅうぶん)⑰寒露(かんろ)⑱霜降(そうこう)

- 冬: ⑲立冬(りっとう)⑳小雪(しょうせつ)㉑大雪(たいせつ)㉒冬至(とうじ)㉓小寒(しょうかん)㉔大寒(だいかん)

この区分は、伝統的な暦の時代の生活様式と非常に密接に関係しており、現代においても季語や歳時記、年賀状の時候の挨拶などの文化的な要素と結びついています。

たとえば「立春」は暦の上での春の始まりを意味し、年賀状の締めくくりの表現としても「立春の候」などがよく用いられます。

また、二十四節気は自然観察に基づくため、天気や農作業の目安としても重宝され、それぞれの節気には田植えや収穫時期の指標となるものが含まれており、農村部では今でも意識されている地域があります。

このように、単なる暦の構成要素というだけではなく、暮らしの中に深く根づいた実用的な知恵として、日本文化に大きな影響を与えてきました。

ただし、古代中国大陸の自然現象の移ろいをもとにしているため、現在の日本の気候風土とは約一か月程度の差が生じており、季節を先取りする感覚として捉えて用いるくらいがちょうどよいのではないでしょうか。

※さらに、各節気を5日間にずつ三つに分けた七十二候という区分につきましては、よろしければ二十四節気七十二候とは?意味と今年2025年の日程とともにご紹介をご覧ください。

その他の区分

学校の年度や行事

一般的に4月から新年度が始まり、翌年の3月で終了するというサイクルが用いられています。

これは日本の学年制度や会計年度にも共通しており、入学式や卒業式、学園祭などの年間行事もこの周期に沿って組まれています。

放送業界

テレビやラジオに関しては、さまざまな区分法が用いられています。

気象情報は気象庁に準じ、ニュースの中では二十四節気の「暦の上では○○で」と伝えています。

一方で、ドラマやアニメの放送開始や終了といった番組編成に関しては、1〜3月を「冬クール」、4〜6月を「春クール」、7〜9月を「夏クール」、10〜12月を「秋クール」とするクール制が導入され、業界の慣習として定着しています。

歳時記・季語

俳句などで用いられる季語は、二十四節気に基づいて分類されていることが多く、季節感を繊細に表現する文化的指標として重視されています。

歳時記には、春・夏・秋・冬の四季の他に新年を加え、季節は五つに区分され、季語は時候・天文・地理・生活・行事・動物・植物の七つに分類されて掲載されています。

二十四節気と「二至二分・四立」について

二十四節気(にじゅうしせっき)とは、太陽の動きを基準に1年を24の節目に分けた、古代中国に起源を持つ暦のしくみです。

自然現象から季節の移ろいを細かく把握するために考案され、日本にも古くから伝わり、現在でも農業や歳時記、俳句などで広く用いられています。

私たちが感じる「季節感」と、暦の上の季節にはしばしばズレがあります。これは前述の通り、中国大陸の自然現象の移ろいと、さらに東側に位置する日本の気候風土との違いが、約一か月程度季節を先取りする感覚になるからです。

この二十四節気の中でも、特に季節の始まりを表すのが「四立(しりゅう)」、太陽の動きの大きな転換点を表すのが「二至二分(にしにぶん)」として大きな意味を持つ節目となります。

以下にそれぞれを整理してご紹介します。

二至二分(にしにぶん)

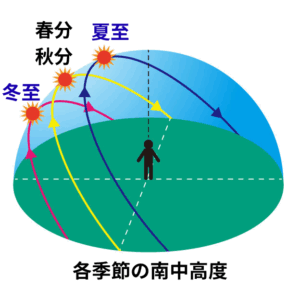

「二至二分」とは、太陽の南中高度(太陽が最も高く昇る角度)や昼夜の長さの変化において、大きな節目となる4つの日を指し、二至は夏至・冬至、二分は春分・秋分を表します。

これらは太陽の黄経に基づいて定義され、以下のように説明することができます:

- 春分(黄経0度):昼と夜の長さがほぼ等しくなる日。毎年3月20日頃。太陽が真東から昇り、真西に沈む。

- 夏至(黄経90度):昼が一年で最も長くなる日。6月21日頃。太陽は最も高い位置を通過する。

- 秋分(黄経180度):再び昼と夜の長さがほぼ等しくなる日。9月23日頃。

- 冬至(黄経270度):昼が最も短く、夜が最も長くなる日。12月22日頃。太陽は最も低い位置を通過する。

これらの日時は、年によって±15分ほどのばらつきがあります。

それは、地球の公転軌道が完全な円ではなく楕円であること、さらに他の惑星や月の重力による影響(章動)、歳差など、天体運動に関連する複雑な要素が重なって生じるものです。

二至二分の日は、自然の変化を明確に示す重要な節目であり、古来から神事や祭礼、季節行事に取り入れられてきました。

現在でも、春分・秋分は祝日とされており、現代人の暮らしにも息づいています。

四立(しりゅう)

「四立」とは、二十四節気のうち、季節の始まりを示す次の4つの節気を指します。

- 立春(2月4日頃):暦の上ではこの日から春とされ、一年の始まりを象徴する。

- 立夏(5月5日頃):気温が上昇し、草木の成長が盛んになる頃。夏の到来を告げる。

- 立秋(8月7日頃):残暑の時期でありながら、暦の上では秋が始まる。

- 立冬(11月7日頃):冷え込みが増し、冬の兆しが感じられる節目。

これらの「四立」は、春夏秋冬の始まりを示す象徴的な節気であり、歳時記や俳句、伝統的な暦の中でも重要な位置を占め、年賀状や手紙の時候のあいさつでも、「立春の候」や「立夏のみぎり」などの表現が用いられ、生活文化の中に深く根づいています。

このように、「二至二分」と「四立」は、いずれも太陽の動きに由来しており、季節の移り変わりを天体の運行によって捉えるための知恵といえるでしょう。

科学的でありながらも情緒にも富んだこの節目を活用することは、現代においても私たちが自然と調和しながら生きるための道しるべとして、注目してもよいのではないでしょうか。

なぜ季節や四季が生じるの?

季節とは

・季節とは、一年の中で気温や天候、自然環境が変化し、それに応じて植物や動物、人間の暮らしも移ろう時間的な区分を指します。

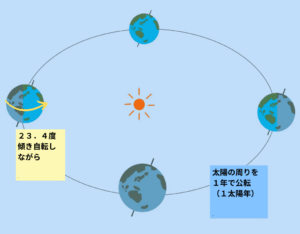

この季節の移り変わりは、地球の運動と太陽の関係によって生じています。

地球は、約23.4度傾いた自転軸を保ったまま、太陽のまわりを約365日かけて公転しています。

この自転軸の傾きこそが、太陽の光が地球の各地に当たる角度や日照時間をさせ、季節変化を生じる要因となっているのです。

たとえば、夏には太陽が高い位置から強く照らし、昼間の時間も長くなります。反対に冬は太陽が低くなり、斜めからの弱い光しか届かないため、気温も下がり昼の時間も短くなります。

・この「太陽の高さ」は南中高度(なんちゅうこうど)と呼ばれ、緯度によっても大きく変化します。

赤道付近では一年を通して太陽がほぼ真上に昇るのに対し、日本のような中緯度地域では、季節によって太陽の高さが大きく変動します。たとえば、東京では夏至の太陽の南中高度は約78度、冬至では約31度と、大きな差が生まれます。

・さらに地球の公転軌道は完全な円ではなく、わずかに潰れた楕円であることや、自転軸が長い周期で揺れ動く「歳差(さいさ)運動」の影響により、春・夏・秋・冬の季節の長さも完全に等しいわけではありません。

春や秋、夏や冬でそれぞれ期間の差が生じることも特徴の一つです。

・また、太陽が春分点に到達してから次の春分点に戻るまでの時間(期間)は正確には365.2422日(1太陽年)であり、この差を調整するために閏年(うるうどし)制度が設けられる根拠となっています。

このため、暦と季節の間には長期間で微妙なズレが生じることがあり、古くから天文観測に基づいて暦を作成するとともに暦の調整が行われてきました。

四季とは

・四季とは、一年を春・夏・秋・冬の4つの季節に区分した考え方で、日本をはじめ多くの地域で用いられ根づいています。

日本に明確な四季が存在するのは、緯度が中間帯にあり、かつ東西に広く海に囲まれた地形や季節風の影響を受けやすいという条件が重なっているためです。

・具体的な四季の期間は地域や区分方法により異なりますが、太陽の見かけの高さ(南中高度)や昼夜の長さの変化が大きく関わり、気温差や天候の特徴となって表れるのです。

私たちは、春には気温が上昇し花が咲き、夏には暑くなり緑が深まり、秋には涼しくなって紅葉が見られ、冬には寒さが厳しくなるという自然のリズムを体感しながら、一年を過ごしているのではないでしょうか。

とはいえ、地球全体を見渡すと、日本のように四季がはっきりと体感できる国は意外と少ないことに気づくことでしょう。

たとえば、

- 赤道付近の熱帯地域では、年間を通じて気温が高く、季節は「雨季」と「乾季」に分けられることが多くなります。

- 北欧など高緯度地域では、冬が極端に長く、夏はごく短期間に限られるため、二季制(夏と冬のみ)でとらえる文化も少なくありません。

- 一方、日本のような中緯度地域では、太陽の南中高度と日照時間の変化が大きく、四季折々の気候と自然の変化が豊かに表れます。

このような地球上の地域差をふまえると、日本における「四季」とは単なる自然現象を超えて、文化や暮らしに深く根づいた身近な存在であり表現といえるものなのではないでしょうか。

世界と比べた日本の「四季」

日本の四季と生活や感性との繋がり

世界各地を見渡してみると、気候帯や緯度によって、世界では「四季」という概念が存在しない、または非常に曖昧な国や地域も少なくありません。

それに対して、日本は北から南まで細長く広がり変化に富んだ地形を持つため、地域差はあるものの、多くの地域で「春・夏・秋・冬」の移ろいを感じられるという特性があります。

桜の開花に始まる春の訪れ、蝉の声とともに始まる暑い夏、紅葉が山々を彩る秋、そして雪景色や寒さが身に染みる冬と、自然の変化が視覚・聴覚・体感として現れるため、四季を感じる機会が多いのでしょう。

また、季節ごとの行事や食文化は、日本人の暮らしに季節感を取り入れる大切な要素といえます。

春には花見、夏には花火大会や盆踊り、秋には紅葉狩り、冬には鍋料理や初詣といった風習は、気候と共鳴しながら単なるイベントではなく、季節を味わい、心を動かす時間として、人々の暮らしを豊かに彩ってきました。

さらに、日本語には季節を表す繊細な言葉や表現が非常に多く存在しており、俳句や短歌、手紙の時候の挨拶などにも四季が美しく取り込まれています。

たとえば「春の宵」「秋の気配」「冬晴れ」などの表現には、単なる天気や時間だけでなく、そのときの空気感や情緒までもが込められているのではないでしょうか。

こうした言葉の文化も、日本人が四季と共に生き、感じてきた歴史の反映といえるでしょう。

このように、自然のリズムを大切にし、それに合わせて暮らしや文化を築いてきた日本は、四季を「体感するだけ」ではなく「生活の一部」として受け止める特有の感性が育まれてきたのかもしれませんね。

四季が単なる気候区分ではなく、精神的な豊かさや美意識にも深くつながっている点が、日本の大きな魅力のひとつなのだと感じます。

さらに細かく季節を分ける見方も

日本の四季を気候の特徴で分けると、春・夏・秋・冬の4つだけでは表しきれない、より繊細な区分も見えてきます。

たとえば、気候上の特徴では、日本の一年は次のような六つの季節に分けることもできます。

- 冬:西高東低の冬型配置で北西からの季節風が優勢、日本海側の大雪太平洋側の晴天(11月末~2月下旬)

- 春:移動性の高・低気圧による周期的な天候変化が特徴(2月下旬〜6月上旬)

- 梅雨:梅雨前線の影響で曇天や雨が続く(6月上旬〜7月中旬)

- 盛夏:日差しが強く安定した晴天が続く(7月中旬〜8月末)

- 秋霖(しゅうりん/ながあめ):秋雨前線や台風による降雨が多い(8月末〜10月中旬)

- 晩秋:晴のち移動性の高・低気圧により天気が変わりやすい秋の終わり(10月中旬〜11月末)

さらに細かく見れば、春を早春・仲春・晩春に分けたり、冬を初冬・真冬と二分したりと、より具体的な季節の変化を感じ取ることもできます。

変わりゆく四季と、大切にしたい感覚

近年、気候変動の影響で、日本の四季にも変化が現れています。

春や秋が短くなり、夏や冬が長引くといった傾向が見られる今、自然に意識を向け、自ら積極的に季節を感じ取る工夫も必要になってきたのではないでしょうか。

たとえば、暦を見ながら自然の兆しに気づく時間をもったり、歳時記を手にして俳句や季語に親しんだりすることで、季節を感じる機会はぐっと増していきます。

四季のある暮らしは、気候の変化だけではなく、心の動きや日々の暮らしにも豊かさをもたらしてくれるものとして、季節と言葉が結ぶ日本独特の感性を、これからも大切に育んでいきたいものです。

まとめ

日本には四季がある・・・この事実は単なる自然現象のみならず、私たちの生活、文化、感情にまで深く根づいているといえるのではないでしょうか。

気象庁、天文学、二十四節気と、季節の捉え方はいくつもありますが、どれもそれぞれの立場から見た「季節の形」です。

| 区分方法 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |

| 気象庁 | 3月〜5月 | 6月〜8月 | 9月〜11月 | 12月〜2月 |

| 天文学 | 春分(3月20日頃)〜夏至前日(6月20日頃) | 夏至(6月21日頃)〜秋分前日(9月22日頃) | 秋分(9月23日頃)〜冬至前日(12月21日頃) | 冬至(12月22日頃)〜春分前日(3月19日頃) |

| 二十四節気 | 立春(2月4日頃)〜立夏前日(5月4日頃) | 立夏(5月5日頃)〜立秋前日(8月6日頃) | 立秋(8月7日頃)〜立冬前日(11月6日頃) | 立冬(11月7日頃)〜立春前日(2月3日頃) |

とくに季節の節目となる二至二分・四立の各日付(主に春分・秋分)は、毎年1~2日前後することがありますので、具体的な日付に関しましては、前年2月に官報で毎年発表される「暦要項(れきようこう)」の掲載にてご確認ください。

一人ひとりの感覚や暮らしに合った季節の感じ方を大切にしながら、日々の過ごし方もより味わい深くなりますように。