9月にある国民の休日「敬老の日」は、比較的よく耳にする秋の3連休であり、祖父母らに会う機会として覚えている方も多いのではないでしょうか。

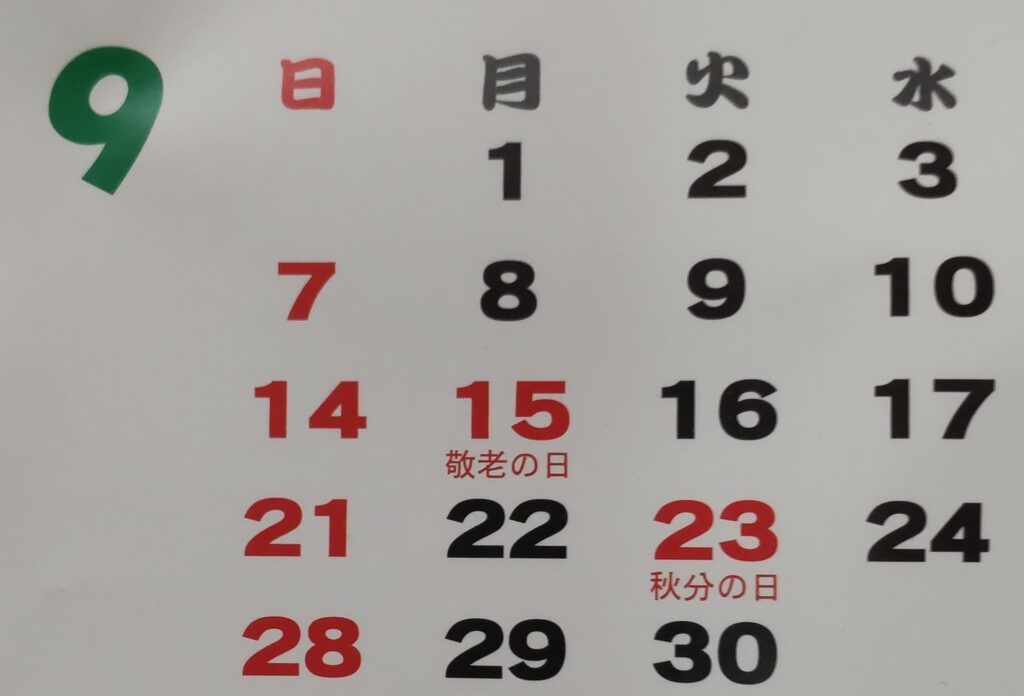

※2025年の敬老の日は、9月15日(月)です。

あらためて「敬老の日」が始まったきっかけやこの日に込められた意味、ハッピーマンデー制度導入までの経緯を調べてみると、意外な由来や変遷がありました。ご覧ください。

敬老の日について

2025年「敬老の日」の日程は?

2025年の敬老の日は、9月15日(月)です。

敬老の日は、「国民の休日」として毎年9月の第3月曜日に設定されており、毎年日づけが異なります。

また「秋分の日」と併せて、シルバーウィークと呼ばれる9月中下旬の連休が重なる年もあり、活用して長期休暇を取ることも可能な期間となります。

※昨年2024年がそれにあたり、敬老の日:9月16日(月)、秋分の日:9月22日(日)振替休日:23日(月)と2週連続3連休でした。

以前は9月15日に固定されていましたが、ハッピーマンデー制度が導入され、2003年から敬老の日も9月の第3月曜日に変更されました。

※ハッピーマンデー制度

「国民の祝日に関する法律(祝日法)」により、2000年(平成12年)年1月10日から長期休暇(土曜~月曜)を奨励するため、3連休になるよう月曜を祝日として設定されました。(成人の日、海の日、敬老の日、スポーツの日が順次該当)

敬老の日の趣旨は?

敬老の日の趣旨は、「国民の祝日に関する法律」により

「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」と定められています。

敬老の日は、その名の通り老を敬い、「これまで頑張ってきてくれた祖父母や年長者(高齢者)を尊敬し、感謝する日」といった意味合いになります。

わたしたちの社会や生活を支え、育ててくれた祖父母ら年長者(高齢者)に対して、普段はなかなか言い表せない感謝の気持ちを伝える、絶好の機会といえるのではないでしょうか。

また各自治体では、敬老の日の祝典や催しとともに、長寿祝いの訪問などが行われることもあります(かつて我が家にも、賞状と記念品が届けられたことがありました)。

※詳しくは長寿祝いは何歳?意味や色などの一覧と最近のお祝いの仕方をご覧ください

この日が設けられた背景には、2つの言い伝えと、兵庫県のある村が大きく関与しています。

敬老の日の起源とその後の展開

2つの言い伝え

敬老の日の起源には、2つの古い説があります。

聖徳太子による悲田院開設

593年に聖徳太子が四天王寺を建立した際、敷地内に今でいう病院・薬局・社会福祉施設を運営することを記した「四箇院の制(しかいんのせい)」が実施されました。

そのひとつとして、病に苦しむ人々、身寄りのないお年寄りや子どもたちのための施設「悲田院ひでんいん」を設立し、9月15日が開設日であったとされることに由来する、といわれています。

養老の滝

717年9月中旬ごろに、欽明天皇が岐阜県の「養老の滝」を訪れたことに関連しています。

この滝は万病によいとされ、訪問時に天皇が「この清水は美しく、老いを養うにふさわしい」と賞賛し、その後、元号を「養老」と改めたとされるエピソードが敬老の日の起源の一つとされています。

しかしながら、これらの説の詳細な真偽は不明であり、他にも敬老の日の起源について異なる解釈が存在する可能性も指摘されています。

兵庫県のある村による由来

敬老の日の起源は、1947年(昭和22年)9月15日に、兵庫県多可郡の野間谷村(現在の多可町八千代区)で初めて「敬老会」が行われたことにあります。

この村の当時の村長である門脇政夫氏は、「おとしよりを尊重し、彼らの知恵を活用して村を豊かにしよう」という考えのもと、敬老会を企画しました。

1947年は戦後の混乱が続き、多くの人々が悲しみに暮れていました。そんな時代背景の中、年長者たちを励まし、彼らへの感謝を表す日として敬老会を開催したのです。

時期が9月であった理由としては、9月は農業のオフシーズンであり、気候も穏やかで集まりやすい時期であることや、門脇氏が「養老の滝の伝説」に触発されたためなどといわれています。

「国民の祝日」として制定までの経緯と変遷

この小さな村のイベントが注目を集め、その後「敬老の日」として現在の国民の祝日に制定されるまでの経緯と変遷は以下の通りです。

・1950(昭和25)年:兵庫県全域に、翌1951年には全国社会福祉協議会がこの日を全国に広めました。

・1954(昭和29)年:「としよりの日」として全国的に認知されるようになりました。

・1963(昭和38)年:老人福祉法が制定され、9月15日は「老人の日」と名称を改め、また9月15日から21日までを老人週間として定めました。

・1966(昭和41)年:「老人の日」から「敬老の日」へとさらに名称変更され、また9月15日が「国民の祝日に関する法律(祝日法)」による「国民の祝日」に制定されました。

・2001(平成13)年:祝日法が改正され、2003年からハッピーマンデー制度の適用により、「敬老の日」は9月の第3月曜日に変更され、現在に至っています。

- 2002年から、毎年9月15日は別途「老人の日」として「老人福祉などの啓発を呼びかける日」に、またその日を含む1週間を「老人週間」と定め、「敬老の日」とは区別しています。

- かつての老人福祉法による名称等が復活した形で、老人福祉への理解を深め、高齢者が生活の向上に努める意欲を促すことを目的とした催しも行われています。

また他にもこの祝日が制定背景には、「母の日」「こどもの日」「成人の日」などがありながら、年長者を敬う日がないという指摘が多かったとの説もあるようです。

まとめ

敬老の日は、毎年9月第3月曜日の「国民の祝日」で、長い間社会に貢献してきた年長者(高齢者)に感謝と敬意を表す日です。

この日が制定され現在の形式になるまで様々な経緯や変遷がありましたが、始まりは兵庫県のある村の「敬老会」にあり、その趣旨が引き継がれているとは感慨深いものです。

また聖徳太子の施策や養老の滝の伝承が由来という説も、関連として表れてくる意外性もありました。

2025年の敬老の日は9月15日(月)です。特に「お年寄りに感謝する」という文化を子どもたちに伝え、次世代に継承していく交流などを含めた、大切な機会となっています。

この日を利用することで、「いつもありがとう」と、あらためて感謝の気持ちを伝えられるかもしれませんね。