日本語の日付・日にちの読み方は、一見シンプルに見えても「ついたち」「はつか」「じゅうよっか」など特別な形が多く、思わず迷うこともありますよね。

とくに文書や挨拶状の読み上げや仕事など公式の場面では、正しい言い方を知っておくことは重要です。

今回は、日にちと日付の違い、読み方の一覧、特殊な例の由来やアナウンス読み、縦書き表記のポイントについて整理しました。

日本語の奥行きを感じながら、あらためて日常に役立つ表現を一緒におさらいしませんか?

日本語の日付・日にちの読み方とは?基礎知識

日にち・日付の違いと意味を整理

「日にち」と「日付」という言葉は似ていますが、厳密には異なる意味を持っています。

-

日にち

「日数」「ある特定の日」を指す言葉で広い概念を表します。 たとえば「試験までの日にちが少ない」「次の会議の日にちを決める」といった場合は、日数や日程を示す表現になります。 -

日付

書類や記録の上で示される年月日そのものを指します。 「書類に日付を入れる」「領収書の日付を確認する」というように、カレンダー上での年月日を表すのが「日付」です。

つまり、「日にち」は日程や日数に重点があり、「日付」は暦に記された年月日を表す言葉です。日常会話では混同されがちですが、文脈によって使い分けることが求められるものなのです。

日付の読み方の基本:和語・漢語・英語の違い

日本語で日付を表すときには、大きく分けて和語の読み方と漢語の読み方があり、場面によって使い分けられています。

-

和語の読み方

1日(ついたち)、2日(ふつか)、3日(みっか)、4日(よっか)、5日(いつか)、20日(はつか)など、日本語固有の数詞を使った読み方です。日常会話ではこちらが多く用いられます。 -

漢語の読み方

11日(じゅういちにち)、15日(じゅうごにち)、23日(にじゅうさんにち)など、十や百といった漢数字に由来する読み方です。公式文書やアナウンスなど、かしこまった場面で多用されます。 -

英語との違い

英語では「1日=the first」「2日=the second」「3日=the third」と、序数を使って表します。これは日本語の「ついたち」「ふつか」「みっか」と同じく、序列を示す特別な形が日付に使われていることを意味します。日本語と英語は異なる言語体系ですが、「日にちを特別な数え方で表す」という点は共通しているのが興味深いところです。

このように、日付の読み方は単純に数字を読むのではなく、日本語独自の数詞や慣習が深く関わっているのです。

なぜ日付の読み方は複雑なの?日本語の背景を解説

日付の読み方が複雑に感じられるのは、日本語の歴史と音の変化が影響しているからです。

まず、日本語には和語と漢語の二重構造があり、古くから使われてきた大和言葉と中国から伝わった漢字文化が混ざり合って発展してきました。

そのため、数字の読み方一つをとっても「ひとつ・ふたつ」のような和語と、「いち・に・さん」のような漢語が併存しているのです。

さらに、日本語には音便おんびんと呼ばれる発音の変化があり、「みつか」が「みっか」、「よつか」が「よっか」のように発音しやすい形に変化しました。

これにより「特殊な読み方」の多くが生み出されているといえるでしょう。

また、暦の文化も読み方に影響を与えました。たとえば「ついたち」は「月立ち」が転じた言葉であり、新しい月の始まりを示す特別な日として古くから重要視されてきました。

こうした文化的背景も、現在の読み方に受け継がれているものなのです。

よく使う日付・日にちの読み方

日付の読み方は、1日から31日まで一つずつ定まっています。

普段は自然に口にしていますが、改めて整理してみると、音が変化したものや、特別な由来を持つものが多く含まれていることに気づくことでしょう。

1~31日の読み方一覧表

| 日付 | 漢数字 | 読み方(ひらがな) | ローマ字(ヘボン式) |

|---|---|---|---|

| 1日 | 一日 | ついたち | tsuitachi |

| 2日 | 二日 | ふつか | futsuka |

| 3日 | 三日 | みっか | mikka |

| 4日 | 四日 | よっか | yokka |

| 5日 | 五日 | いつか | itsuka |

| 6日 | 六日 | むいか | muika |

| 7日 | 七日 | なのか | nanoka |

| 8日 | 八日 | ようか | youka |

| 9日 | 九日 | ここのか | kokonoka |

| 10日 | 十日 | とおか | tooka |

| 11日 | 十一日 | じゅういちにち | juuichinichi |

| 12日 | 十二日 | じゅうににち | juuninichi |

| 13日 | 十三日 | じゅうさんにち | juusannichi |

| 14日 | 十四日 | じゅうよっか | juuyokka |

| 15日 | 十五日 | じゅうごにち | juugonichi |

| 16日 | 十六日 | じゅうろくにち | juurokunichi |

| 17日 | 十七日 | じゅうしちにち | juushichinichi |

| 18日 | 十八日 | じゅうはちにち | juuhachinichi |

| 19日 | 十九日 | じゅうくにち | juukunichi |

| 20日 | 二十日 | はつか | hatsuka |

| 21日 | 二十一日 | にじゅういちにち | nijuuichinichi |

| 22日 | 二十二日 | にじゅうににち | nijuuninichi |

| 23日 | 二十三日 | にじゅうさんにち | nijuusannichi |

| 24日 | 二十四日 | にじゅうよっか | nijuuyokka |

| 25日 | 二十五日 | にじゅうごにち | nijuugonichi |

| 26日 | 二十六日 | にじゅうろくにち | nijuurokunichi |

| 27日 | 二十七日 | にじゅうしちにち | nijuushichinichi |

| 28日 | 二十八日 | にじゅうはちにち | nijuuhachinichi |

| 29日 | 二十九日 | にじゅうくにち | nijuukunichi |

| 30日 | 三十日 | さんじゅうにち | sanjuunichi |

| 31日 | 三十一日 | さんじゅういちにち | sanjuuichinichi |

なぜこの読み方に?特殊な日にちの意味・由来

日本語の日付には、数字をそのまま読むのではなく、独特の読み方が定着している日があります。

これは古語や暦の習慣、発音の変化などが影響した結果であり、日本語の歴史や文化と深く結びついたものなのです。

ここでは代表的な日にちを取り上げ、その背景を見ていきましょう。

一日(ついたち)

「一日(ついたち)」の語源は「月立ち(つきたち)」にあります。新しい月が始まる日を表す言葉が転じて、現在の「ついたち」という読み方となりました。

かつての暦では月の初めを特別に意識し、祭事や生活の節目として重視したため、この呼び方が広く定着しました。古典文学にも「ついたち」は頻繁に登場し、和歌や日記文学のなかで月初めの情景を表す言葉として使われています。

二日(ふつか)

「ふつか」は「ふたか」が音変化を経て定着した形です。

古語では「ふたか」とも言いましたが、言いやすさのために「ふつか」と発音されるようになりました。現代では「二日酔い」「二日間」などの熟語でも用いられ、日常に馴染んだ言葉になっています。

三日(みっか)

「三日(みっか)」は「みつか」が促音便で「みっか」となったものです。

三日目は節目の日としても重視され、「三日坊主」ということわざに代表されるように、短期間を象徴する言葉としても使われてきました。また、古代の暦法では「三日月」を観察して月齢を知るなど、自然観とも深く結びついています。

四日(よっか)

「よつか」が「よっか」と変化したものです。

現代でも子どもが覚えにくい日にちのひとつですが、語感としては自然に定着しています。四日目は、旧暦においても重要な節目の日とされ、祭礼や行事の基準となることがありました。

八日(ようか)

「やうか」という古い形が変化して「ようか」になりました。

かつての暦の8月1日は「八朔(はっさく)」と呼ばれ、農村では田の実の収穫を祝う行事が行われていました。こうした民俗行事の存在も、「ようか」という特別な読みが残る背景のひとつと考えられます。

十四日(じゅうよっか)

「十四日」は「じゅうよんにち」ではなく「じゅうよっか」と読むのが一般的です。

四日と同じく、促音便による音の変化を受け、古典文学や日記にも「じゅうよっか」の表現が見られ、長く定着してきました。

二十日(はつか)

「二十日(はつか)」は日本語特有の読み方です。

「はつ」は古語で「二十」を意味し、「はたち(二十歳)」と同じ語源を持ちます。かつては二十日を小さな正月とみなす「二十日正月」という風習もあり、年中行事に結びついた特別な日として扱われました。

二十四日(にじゅうよっか)

「にじゅうよんにち」ではなく「にじゅうよっか」と読むのが定着しています。

十四日と同じ理由で、「よつか」→「よっか」という音便が影響しており、ビジネスシーンや学校の予定表でも頻繁に出てくるため、正しい読みを意識することが求められます。

アナウンサーの読み方に揺れがある日付:17日・27日

17日と27日は「じゅうしちにち/じゅうななにち」「にじゅうしちにち/にじゅうななにち」と二通りの読みがあります。

放送業界では聞き間違いを防ぐため、「なな」を用いる傾向があるとされています。

一方、学校教育や辞書では「しち」が基本とされるため、場面に応じた使い分けが必要になります。

日付の読み方・書き方のポイントと古典的表現

古典にみる日付・日にちの言葉とイメージ

古典文学や和歌には、日付を表す独特の言葉が数多く登場します。

たとえば「ついたち」は単なる1日ではなく、新しい月が始まる特別な日として描かれることがありました。『枕草子』や『源氏物語』にも、月の初めを象徴的に表現した場面が見られます。

また、かつての暦の行事と結びついた言葉も多く残されています。

たとえば、「八朔(はっさく)」は旧暦八月一日のことで、豊作を祈願する行事の日として、「二十日正月(はつかしょうがつ)」は正月の締めくくりとして二十日を特別視する習慣が全国各地に見られます。

さらに、「三十日」は月齢サイクルの最終日で月が籠る(こもる)との意味から「晦日(つごもり/みそか)」、「三十一日」は「大晦日(おおつごもり/おおみそか)」と呼ばれていました。今でも12月31日は「おおみそか」ですね。

このように、古典における日付は単なる数字以上に、節目や行事を象徴する意味合いを持っていました。

現代日本語と日付の読み方の変遷

現代の私たちは、西暦や新暦のカレンダーに基づいて日付を数えます。そのため、古典に見られるような行事や風習に根ざした日付の呼び方は、徐々に使われなくなりました。

それでも、読み方そのものは今も生活の中に多く残っています。

たとえば「ついたち」「みっか」「よっか」などの和語的な表現は、現代の文書や会話でも普通に使われていますよね。一方で、17日・19日などは、辞書的な読み方と実際の使われ方が揺れ続けています。

これは言語が常に変化するものであることを示しており、今後も発音や用法が少しずつ移り変わる可能性を秘めているいうことに他なりません。

また、ビジネスの場では「令和◯年◯月◯日」のように正式な表記が重視され、口語的な和語の響きと、漢語的な表現の両方が場面によって使い分けられています。

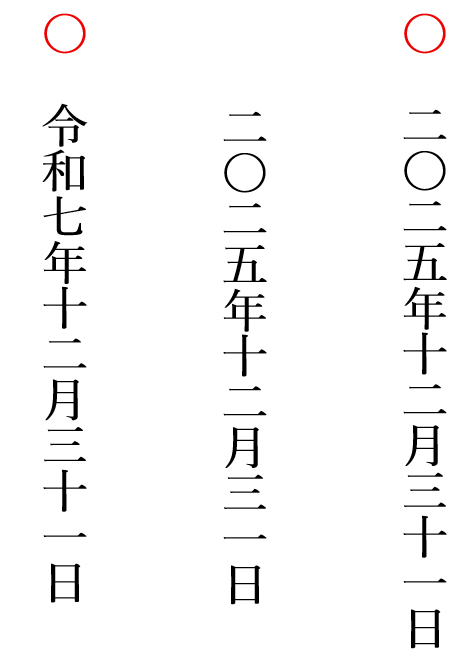

日付を縦書きする際の表記方法と注意点

縦書きで日付や数字を記すときには、横書きとは異なるルールや慣習があります。

特に文書・挨拶状・履歴書・封筒などでは正しい表記が求められるため、基本を押さえておきましょう。

縦書きでは漢数字を用いるのが基本

縦書きの文書では、数字は算用数字(1, 2, 3 …)ではなく漢数字を使います。なお数字の「0」を表す漢数字は、「〇(まる)」です。

「零」は漢字として存在しますが、縦書きの日付や住所で使う習慣はほぼありません。

たとえば、

-

「2025年9月8日」は縦書きでは 「二〇二五年九月八日」

-

「平成30年3月16日」は 「平成三十年三月十六日」

と、必ず漢数字に直して書きます。

二桁の数字には「十」を用いる

二桁の数字は、「十」を挟んで漢数字で書くのが基本です。

-

10 → 十

-

11 → 十一

-

31 → 三十一

単に「一〇」「三一」と並べるのは略式であり、正式な文章では「十」「十一」「三十一」とします。

西暦と和暦の表記

-

西暦はすべて漢数字に置き換え、数字が大きいため「十」ではなく「〇」を用います。

例:2025年 → 二〇二五年 (✖:二千二十五年) -

和暦は元号と漢数字を組み合わせ、とくに「〇」ではなく「十」を用います。

例:令和7年 → 令和七年

平成30年 → 平成三十年 (✖:三〇年)

日付部分は「月」「日」を付けて「九月八日」「三月十六日」と続けるのが自然です。

生年月日の表記

履歴書や公的文書に生年月日を縦書きで記す場合も、和暦・西暦ともに漢数字で統一します。

-

例:昭和五十五年四月十五日生

-

例:二〇〇〇年五月二十日生

大字(だいじ)の使用

戸籍・登記・金銭関係など改ざん防止を求められる文書では、「一・二・三・十」のような簡単な字形は書き換えが容易なため、大字(だいじ)を用いることがあります。

| 一 | 壱、壹 |

| ニ | 弐 |

| 三 | 参 |

| 四 | 肆 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 陸 |

| 七 | 柒、漆、質 |

| 八 | 捌 |

| 九 | 玖 |

| 十 | 拾、壱拾 |

| 百 | 佰、 陌 |

| 千 | 仟、 阡 |

例:令和五年十月十一日 → 令和五年拾月拾壱日

大字は日常の手紙や履歴書では不要ですが、今でも契約書や戸籍などの住所・年月日に記されています。

おまけ) 住所・番号の表記

封筒や縦書き文書の住所・部屋番号でも、原則として漢数字を使います。

-

東京都千代田区一丁目五番三号

-

アパート二〇一号室

ただし、現代では算用数字でも誤りとはされません。正式感を重視する場合は漢数字、わかりやすさを重視する場合は算用数字を使うと良いでしょう。

日付・日にちの読み方でよくある疑問Q&A

Q1. 「1日」は「いちにち」と「ついたち」、どちらが正しい?

A. どちらも正しいですが、意味が異なります。

- ついたち:特定の日にちを指す場合(例:9月1日=くがつついたち)。

- いちにち:日数を表す場合(例:いちにち中、いちにちの予定)。

同じ漢字でも文脈によって使い分けることが必要です。

Q2. 「20日」は「はつか」だけですか?「にじゅうにち」とは言わない?

A. 日付としては「はつか」と読みます。「にじゅうにち」と読むのは誤りです。ただし、小さな子どもや外国語学習者は混乱しやすいため、教材では「20日(はつか)」とふりがなを添えることがあります。

Q3. 「14日」「24日」は「じゅうよんにち」「にじゅうよんにち」ではダメ?

A. 正しくは「じゅうよっか」「にじゅうよっか」です。「よつか」→「よっか」と音の変化(音便)が影響しています。アナウンスなどでは誤解を避けるため、「じゅう-よっか」と強調するほどです。

Q4. 「17日」「27日」は「しち」か「なな」か、どちらを使えばいい?

A. 両方の読みが使われています。

- 一般的な読み方:じゅうしちにち、にじゅうしちにち

- 放送・アナウンス:じゅうななにち、にじゅうななにち(聞き取りやすさを優先)

多くの辞書や学校教育では「しち」を基本としていますが、状況によって「なな」を使うのも自然です。

まとめ

あらためて日付・日にちの読み方をおさらいしてみましたが、言葉の魅力に気づき会話を深めるきっかけになるものでした。

・「日にち」と「日付」は意味が異なる。日にちは日程・日数と広い概念、日付は記載する年月日を表す

・日にち・日付の読み方には和語と漢語があり、場面によって使い分ける

・特殊な読み方は、古語や音便おんびんの影響を受けて定着した(例:ついたち、よっか、はつか)。

・特に注意すべき読み方:

- 1日=ついたち

- 2日=ふつか、3日=みっか、4日=よっか、5日=いつか、6日=むいか、7日=なのか、8日=ようか、9日=ここのか、10日=とおか

- 14日=じゅうよっか

- 20日=はつか

- 24日=にじゅうよっか

※日付の読み方早見表(1日〜31日)は記事本文の一覧表をご参照ください。

・17日・27日は「しち/なな」と読み方に揺れがある。状況に応じて使い分ける

・古典では日付が節目や行事と結びつき、今も言葉や慣用句として残っている

・縦書きでは漢数字を用いるのが基本で、西暦・和暦もすべて漢数字に統一する

この記事の内容が、少しでもお役に立ちましたらさいわいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。