「朝とは何時から?」「未明と深夜はどう違うの?」──私たちは日常的に、時間帯を表すさまざまな言葉を使っています。

また、日常生活で「夕方には戻る」「夜遅くに連絡する」といった言い方もよく使われますよね。

こうした時間帯の呼び方は便利な一方で、実は必ずしも統一されておらず、人によって感じ方や捉え方が違うため、思わぬすれ違いが生じることもあります。

そんなとき「○○時頃に」と添えて伝えるほか、気象庁の時間帯区分を目安にすれば、季節や天候に左右されず一定の基準で共有できますよ。

また、気象庁の区分一覧のほか、辞書の記述や日常の感覚的な呼び方との比較も整理しましたので、ご自身ではどのように用いているのかな?とチェックし、会話や情報のやりとりにお役立ていただけたらさいわいです。

あいまいに感じていた時間帯の呼び方がすっきり整理できるよう、ご紹介いたします。

時間帯の呼び方は意外とあいまい

時間帯とは何のこと?理解する必要性

広辞苑第7版によると「時間帯」とは、以下のように定義されています。

一日のうちで、ある時刻とある時刻との間に挟まれた一定の時間

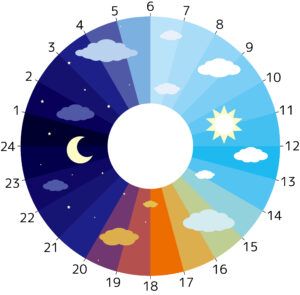

つまり、24時間をいくつかに分け、それぞれに名称や意味を持たせたものです。

「朝」「昼」「夕方」「夜」といった区分は、日常生活の予定や行動を組み立てる上で欠かせない目安となります。

一方で、その時間帯の区切り方は人によって受け取り方が異なり、明確に線引きするのは難しい場合が多いものです。

たとえば「昼休み」や「夕食時」などのように、生活リズムの中で自然と使われる言葉も、背景にはある程度の時間的感覚が共有されていることを前提として成立している、といえるものです。

このようなあいまいさがあるため、時として認識のずれが生じたり混乱を避けるためには、各時間帯を示す呼び名と何時頃というわかりやすい共通認識を持つことも必要になるといえるのではないでしょうか。

日常で使う「朝」「昼」「夕方」「夜」の感覚的な使い方

日常会話での「朝」「昼」「夕方」「夜」は、必ずしも時計の針でぴったり区切れるものではありません。

たとえば「朝ごはんを食べる時間」が人によって異なるように、朝の範囲もずれて感じられます。ある人は午前9時までを朝と考え、別の人は11時でも「まだ朝」と捉えることがあります。

同じく「夜」も、人によっては18時を過ぎたら夜だと思う一方で、まだ19時頃までは夕方と感じる人も多いのです。

辞書に書かれた時間帯の定義

辞書では、ある程度の目安を示しており、広辞苑第7版では以下のように記されています。

朝:夜明けからしばらくの間、また、正午までの間

昼:まひる。正午。また、その前後。午時(ひるどき)

夕:日が暮れかけ、夜になろうとする頃。夕ぐれ、夕方、ゆうべ

夜:日没から日の出までの時間。太陽が没して暗い間。夜(よ)。夜間。

大辞林などその他の辞書においても類似の定義が見られますが、具体的な時刻が明確に書かれているわけではなく、あくまでも太陽の運行・語感や生活習慣に基づいたおおまかな説明となっています。

これにより、季節によって目安となる時間帯は変動することになり、あいまいさが生じる理由に繋がっているといえるでしょう。

現代のような時計がない時代から、古来より人々が太陽とともに生活してきた事実を今に伝える生きた歴史として、身近に感じられるものですよね。

日本語独特の時間帯表現

日本語には、さらに時刻の区切りを表す情緒的な言葉も多く存在しています。

ほんの一例を挙げますと、

・宵の口(よいのくち):18時前後を指すことが多く、日が暮れて間もない時間帯。「宵」はもともと「夜の始まり」を示す言葉で、夕食後や夜の用事が始まる前の落ち着いたひとときに使われる

・夜半(やはん):深夜0時頃を表す文語的な表現で、「夜中のちょうど真ん中」を指す。古典文学などで見られる語で、現在の日常会話ではあまり一般的ではないものの、詩的な雰囲気

・夜中(よなか):0時〜3時頃を指すことが多く、現在の生活の中でも広く使われる。夜の静けさが深まり、人の活動がほとんどない時間帯として認識

・真夜中(まよなか):深夜として具体的な時間は明示されず、感覚的に「夜のど真ん中」を表す。心理的に最も夜らしさを感じる時間帯として認識

・黄昏(たそがれ):日没直後の薄明るい時間帯を指し、夕方から夜へと移り変わる境目の時間。語源は「誰そ彼(たれぞかれ)」暗くて相手の顔が見分けにくいことから、視界がぼんやりする時間に使われる情緒的な表現

・夕暮れ(ゆうぐれ):日が沈み始めてから日没後までの時間帯で、「黄昏」とほぼ同義。日常会話では「夕方」と重なる部分もあり、「夕暮れ時」などの表現で情景描写にも用いられる

・暁(あかつき):夜明け前後の時間帯を指し、「明け方」に近い意味を持つ。「暁の空」「暁に出発する」など、古くから詩的に使われる表現

・晨(しん)・晨明(しんめい):「朝のはじまり」や「夜明け直後」を指す古風な表現。現代ではあまり一般的ではないものの、詩文や式辞などで用いられることも

これらは必ずしも明確な時刻を指し示すというよりも、情緒や雰囲気を大切にした表現で、文学作品や日常会話に彩りを与え現在も用いられる場合もあります。他にも多くの古典的な言葉が残されていますので、探してみるとより温かみや趣深いものを感じられると思いますよ。

地域や所属によって異なる時間帯の呼び方

時間帯の呼び方は、地域や所属する環境によっても異なります。

日本各地には、その土地の暮らしや風土に根差した独自の時間帯表現があり、そのような言い回しは、日常の営みや季節感に密接に関わって、地元の言葉として親しまれています。

たとえば、

- 地方特有の表現:

- 「とっぷり日が暮れてから」:日が完全に沈み、空が暗くなったころ

- 「朝っぱら」:非常に早い朝(5時台〜6時台)を強調する言い回し

- 「夕まぐれ」:夕暮れと夜の境目、あたりがぼんやりと暗くなる時間帯(古語的・地域差あり)

- 特徴

- 情景や空気感を伴って伝えられるため、会話に温かみや親しみを添える

- 聞き手にとっては懐かしさや地域性を感じられる表現にもなる

これらの表現は、地域文化や世代によって解釈が異なるため、状況や相手によって言い換えたり補足したりする必要もあるでしょう。

また、学校や職場により独自に定められた時間帯としては、

- 学校では「放課後=夕方」とされますが、その時刻は16時台だったり17時台だったりと、地域や季節によって異なります。

- 職場でも「夜勤」「深夜勤務」といった呼び方があり、法律や規則による区分と日常の感覚は必ずしも一致しません。

「夕方」を具体例にした時間帯の多義性

「夕方」という言葉の意味する幅は広く、人によって解釈が大きく異なります。

多くの人にとっては下校や退勤の時間を意味しますが、夜勤の人にとってはこれから出勤する時間にあたります。

さらに季節によっても印象が変わります。夏はまだ明るいのに、冬はすでに真っ暗。同じ「夕方」でも立場や状況で感じ方はまったく違います。

このように、時間帯の呼び方や区切り方は単なる時刻の問題ではなく、その場での行動内容や社会的な枠組みによって異なってくる多義性をもっているものなのです。

気象庁による時間帯の区切り

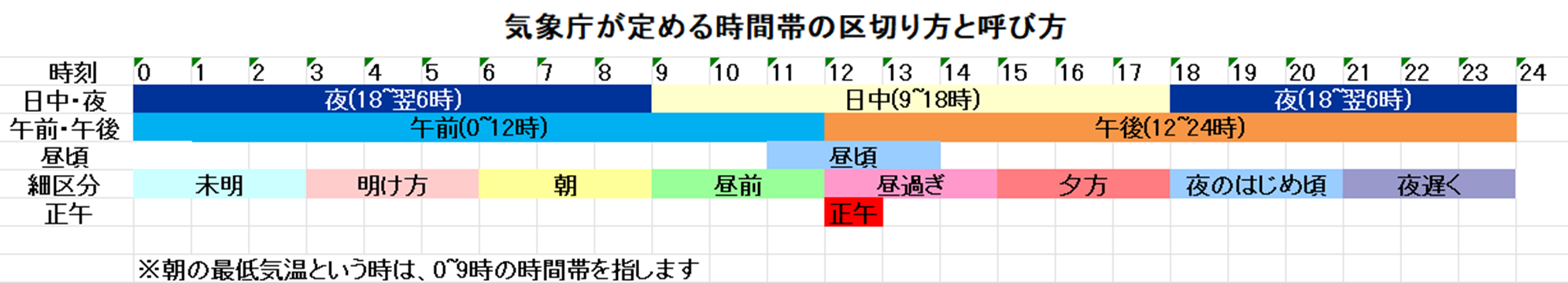

未明・明け方・朝・昼前・昼過ぎ・夕方・夜のはじめ頃・夜遅く

天気予報を見ていると「未明」「明け方」「日中」「夜のはじめ頃」といった表現を耳にすることがありませんか?

これらはあいまいに思えるかもしれませんが、実は気象庁が明確に区切りと用語を定めている時間帯用語です。3時間ごとでわかりやすいため、こうした基準を知っておくと、予報をより具体的に理解でき、外出や洗濯、旅行などの予定を立てるときに役立ちます。

日常会話では「夜遅く」と言っても人によって感覚が異なりますが、気象庁の定義に沿えば「午後9時から午前0時」と明確になります。

このように統一された基準を知っておくと、天気予報の受け取り方にブレがなくなります。

3時間ごとの時間帯と気象用語の一覧

気象庁では、天気予報をわかりやすく伝えるために時間帯を明確に区切っていますので、覚えておくと便利な一覧をお示しいたします。

| 用語 | 時間帯 |

| 未明 | 午前0時~午前3時 |

| 明け方 | 午前3時~午前6時 |

| 朝 | 午前6時~午前9時 |

| 昼前 | 午前9時~正午(12時) |

| 昼過ぎ | 正午(12時)~午後3時 |

| 夕方 | 午後3時~午後6時 |

| 夜のはじめ頃 | 午後6時~午後9時 |

| 夜遅く | 午後9時~午前0時 |

その他の時間帯を含めた24時間表記の対応表

先の項でお示しした8つの時間帯用語以外にも、気象庁による時間帯用語があります。

それらを組み合わせ、24時間表記で帯状に表したものが、以下の対応表です。

新たに表現された項目は、以下の通りです。

- 日中:9~18時

- 夜:18時~翌6時

- 午前:0~12時

- 午後:12~24時

- 正午:12~13時

- 昼頃:11~14時(正午の前後それぞれ1時間を合わせた2時間くらい)

現時点では、これら以外の用語に関して気象庁ではなるべく使用せず、あいまいさを避けた表現を心がけているそうです。

気象庁基準による時間帯表現のメリット

気象庁が時間帯を3時間ごとに区切っているのは、予報や防災情報をわかりやすく伝えるための配慮というのが、大きな理由とされます。

これにより「明け方の雨」や「夜のはじめ頃の雷」など、誰が聞いても同じ時刻を思い浮かべられる仕組みになり、受け取りにズレが生じにくくなります。

その他には、次のようなメリットもあります。

- 全国で統一された基準

地域や人によって解釈が異ならず、どこでも同じ認識で情報を共有できる - 観測データとの対応が容易

気温や降水量など、多くの観測値が3時間単位でまとめられるため、用語と数値が自然にリンクする - 行動判断がしやすい

「午前中」では幅が広すぎますが、「明け方(3〜6時)」と区切られることで予定や避難行動を具体的に考えやすくなる - 国際的な整合性

世界気象機関(WMO)をはじめ、国際的な気象データの基準も3時間ごとで統一されており、海外とのデータ連携がスムーズになる

このように、3時間区切りは国内外の気象情報を正確かつ共有しやすくする仕組みとして、大きな役割を果たしているのです。

その他の公式な区切り

公的機関・法律文書の24時間表記とその理由

公的な機関や業務上の情報発信では、時間帯を明確に示すために24時間制(午前0時〜午後24時)が広く採用されています。ここではそのメリットと具体例を整理してお伝えいたします。

- 採用例:

- 気象庁(天気予報や注意喚起など)

- 公共交通機関、医療、航空、鉄道などの現場、公的文書類

- 利点:

- 午前・午後の混同を避けやすい(例:「12時」→「12:00」「0:00」と明記)

- 正確な時間指定が可能になり、誤認を防げる

- 具体的な使い方の例:

- 「夜遅くにかけて雨」→補足として「21時〜24時」など具体的に明示

- 病院の予約や列車の時刻表では、「14:30」「23:45」などの形式で明記

- 実用面の効果:

- スケジュール管理がしやすくなる

- 情報を受け取る側の理解にずれが生じにくくなる

このように、24時間表記は正確な情報伝達において有効な方法といえます。

法律で定められた「深夜(22時〜5時)」

時間帯の表現に関連して、法律上の区分が設けられている例もあります。たとえば労働基準法では、「深夜業」にあたる時間帯を午後10時(22時)~午前5時までと定めています。

この時間に労働した場合には深夜割増賃金が発生し、就業規則やシフト管理において重要な基準となります。

生活や業界で使われる「深夜」の区切り

一方で、日常生活やサービス業界で使われる「深夜」という言葉は、法律や気象庁の定義と必ずしも一致しないことがあります。

たとえば:

- タクシー料金の深夜割増:22時や23時から翌朝5時頃までとされることが多い

- テレビ放送の深夜番組:概ね23時以降〜翌2時頃を指すことが多い

- コンビニや店舗の深夜営業:店舗の営業時間に基づき、0時以降を区切りとする場合が一般的

このように「深夜」は、サービスや業界の慣習に応じて柔軟に使われ、同じ言葉でも文脈によって指す時間が異なるため、場面に応じた理解が必要になります。

比較でわかる「時間帯」の違い

気象庁基準と辞書・日常感覚で異なる時間帯の比較表

それぞれの時間帯に関する呼び方(用語)と生活における感覚とのギャップについて比較表でお示しいたします。皆さんは、これを見てどのように感じましたか?

※気象庁基準で採用されている用語は赤字で表しています。

| 用語 | 気象庁の公式区分 | 辞書の意味・語感 | 日常の印象・調査結果 |

| 未明 | 午前0時~3時 | 夜が明けきらない時分 | 2〜4時をイメージする人多数 |

| 明け方 | 午前3時~6時 | 夜が明けるころ、黎明 | 夜から朝へ移る時間と認識 |

| 朝 | 午前6時~9時 | 日の出から午前中 | 9時頃までを朝とする感覚が多い |

| 早朝 | (夜明け直後〜午前中前半) | 朝の早いうち | 4〜6時台を早朝と感じる人が多い |

| 昼前 | 午前9時~正午 | 正午前の午前 | 午前後半を指すことが多い |

| 昼過ぎ | 正午~午後3時 | 正午を過ぎたころ | 午後1~3時と感じる傾向 |

| 昼下がり | (昼過ぎに含まれる) | 午後1〜2時頃 | 具体的時間ではなく、優雅で穏やかな午後の語感として認識 |

| 夕方 | 午後3時~6時 | 日の暮れかかる頃 | 午後3~6時で認識されやすい |

| 宵の口 | (夜のはじめ頃に対応) | 夜の入り口、暗くなり始め | 午後5〜7時頃と感じるが人多い |

| 夜のはじめ頃 | 午後6時~9時 | 日没後まもない時間 | 夕食や用事が始まる時間 |

| 夜遅く | 午後9時~深夜0時 | 夜も更けたころ | 23時以降をイメージする人が多い |

| 夜中 | (気象庁では未使用) | 夜の真ん中、深夜と同義 | 23〜翌2時頃を想起する傾向 |

| 深夜 | (気象庁では未使用) | 夜深く、真夜中 | 0〜2時頃を思い浮かべる人が多い |

| 真夜中 | (気象庁では未使用) | 夜のど真ん中 | 0〜3時の静けさを指す人が多い |

根強い日常感覚

ニュースも概ね気象庁基準によって、朝・昼・夕・夜の時間帯に放送される場合が多いようです。

とはいえ、気象庁の区分では午前6~9時までが朝とされていますが、朝のニュースは5時台から放送されるものもあります。

また日常感覚では、世代別にみると生活習慣から「朝」を11時頃までと広く捉える人もいるようです。

同様に「深夜」という言葉も、法律上は22時から翌5時までを指す一方で、日常感覚では0時以降を思い浮かべることが多いようです。

まだまだ個々の生活に即した日常感覚による時間帯の区切り方が根強く、基準に即した共通認識ばかりというわけにはいかないところが、人間味あふれる生活といえるものなのでしょう。

よくある疑問・混同しやすい時間帯用語のQ&A

『未明』『明け方』『夜半』などの違いは?

これらはすべて夜から朝にかけての時間帯を指す言葉ですが、微妙な意味や使用場面に違いがあります。

- 「未明」:真夜中を過ぎた0〜3時頃。 報道などで発生時刻としてもよく使われる表現で、公的な文章でも比較的一般的

- 「明け方」:日の出前の3〜6時頃。特に夜明け前の薄暗い時間帯を指し、温が最も低くなる時間帯とも重なるため、気象や農作業の文脈でも用いられる

- 「夜半」:深夜0時ごろを指す文語的な表現。古典文学や詩的な文脈で見かけることが多く、風情や趣を感じさせる表現として根強く残っている

『夕方』は何時から何時まで?気象庁と日常感覚

「夕方」という言葉の印象は、日没の時間に影響されるため、季節によっても受け取り方が変わりやすい用語です。

- 気象庁:夕方は15時〜18時と定義し、気予報や防災情報などでの共通の基準として活用。また、太陽の傾きによって屋外の明るさが徐々に変化する時間帯とほぼ一致する

- 日常感覚:15時台〜17時台が夕方と認識されやすい時間帯。「夕方のニュース」「夕方の買い物」などの表現でもこの時間帯が想定されることが多い。ただし、日の入り時間が早まる冬季には、18時で「もう夜」と感じることもあるため、感覚的には季節に左右されやすい表現でもある

午前0時の表現と24時の違いは

午前0時と24時は同じ時刻ですが、文脈によって使い分けが必要となります。

- 「24時まで受付」とある場合、当日の終わりを指す

- 「午前0時に集合」とある場合、日付が変わる瞬間を意味する

『夜遅く』『深夜』『夜中』の使い分け

「夜遅く」「深夜」「夜中」はすべて夜間に関する表現ですが、含まれる時間帯や意味のニュアンスには違いがあります。

- 「夜遅く」:21時〜24時頃を指す。就寝前やテレビの深夜番組が始まる前の時間帯として使われ、社会生活としてみると比較的活動することが残っている時間帯でもある

- 「深夜」:気象庁の用語として用いられることがないが、23時〜翌3時頃とより遅い時間帯を指す傾向。多くの公共交通機関は終了し、活動が少なくなる時間帯で、医療や警備、物流など一部の業種で業務が行われている時間でもある

- 「夜中」:気象庁の用語として用いられることがないが、深夜を含む夜間全般として幅広い意味で使われる傾向。会話の文脈により「夜中に起きた」といった場合、22時台や4時台を指すこともあるなど、かなり感覚的な使われ方となる

まとめ

「時間帯」を表す言葉は、私たちが日常で自然に使っている一方で、その区切り方や範囲は必ずしも統一されているものではありません。

辞書では情緒的な目安、気象庁では3時間ごとに明確に区切られ、法律や職場ではまた別の基準が存在します。さらに日常感覚では人や季節、立場によって受け取り方が変わるため、あいまいさや認識のずれが生じることもあります。

こうした多様な基準があることを理解したうえで、場面や用途に応じて適切に使い分けることで、日常のコミュニケーションもより円滑になります。

特に、待ち合わせや連絡、天気予報などの情報共有では、24時間制の明記とともに、「昼過ぎ」「夜のはじめ頃」などの時間帯表現を添えることで、誤解を減らすことができるでしょう。

一方で、古来からの人々の暮らしや文化が映し出された日本語ならではの柔らかさをもつ時間表現は、生活に彩りを添えてくれる存在でもあります。

状況に応じた時間帯の呼び方を幅広く身につけることもまた、暮らしをより丁寧に見つめ直すきっかけにもつながるかもしれませんね。