冬至といえば、12月下旬で休日ではありませんが、1年で最も昼の時間が短く、太陽の力がいちばん弱まる日であるとともに、「これから少しずつ明るさが戻る」季節と希望の節目といえるのではないでしょうか。2025年の冬至は、12月22日(月)です。

日本ではゆず湯やかぼちゃなどの習慣が受け継がれていますが、海外でも同じ時期に太陽の復活を祝うお祭りが行われています。

冬至の意味するところや一陽来復、日本および海外の風習について、詳しく見ていきましょう。

冬至について

冬至はいつ?

冬至とは、天文学的には「太陽黄経が270度に達する日」を指します。

北半球では太陽の高さが最も低くなるため、昼の時間が最も短くなります。

- 2025年の冬至は、12月22日(月)です。

- 冬至点の時刻は、2025年12月22日 0時03分(日本時間)です。

※冬至点とは太陽黄経270度に達した瞬間を指し、その日一日が冬至と呼ばれます。

- 二十四節気の冬至期間は、12月22日~2026年1月4日(小寒前日)の15日間です。

- 地球から見た太陽の見かけ上の通り道を「黄道」と名づけ、その黄道360度を太陽が1年で1周すると考えられてきました。

- 「太陽黄径」とは、春分の位置を0度として、地球から太陽の見える位置を示した角度のことです。

この日を境に少しずつ昼の時間が長くなり、太陽の力が戻り始める節目として、古くから意識されてきました。

※日付は毎年12月21日ごろもしくは22日になることもあります。実際の太陽の動きに基づくため固定ではなく変動があり、国立天文台が毎年2月に発表する翌年の暦要項(れきようこう)に、国民の祝日などとともに掲載されます。

冬至とはどんな日?太陽運行との関係

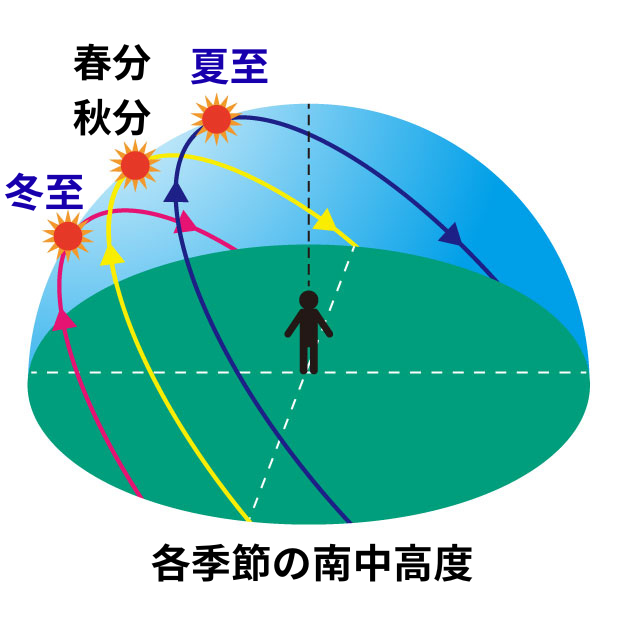

太陽の南中高度が最も低くなる

冬至の日は、太陽が南中する高さ(南中高度)が一年の中で最も低くなり、昼の時間が最も短くなります。

東京ではおよそ9時間半ほどの昼間しかなく、太陽が地平線近くをゆっくりと移動するように見えます。そのため、冬至の日の太陽は一日中低い角度で動き、日差しも柔らかく感じられます。

地域によっては、山の影が長く伸びて日暮れが早く感じられるため、冬至は「日の短さを実感する日」ともいわれます。

世界各地の太陽との関係

この日、南半球では反対に、昼が最も長い「夏至」にあたります。

また、北極圏では太陽が昇らず「極夜きょくや」とよばれる薄暗い日となり、南極圏では反対に太陽が沈まない「白夜びゃくや」となる現象も見られます。

地球は約23.4度傾きながら太陽の周りを公転しているため、同じ一日でも各地の緯度や北半球と南半球では、まったく異なる現象や季節が訪れることになります。

冬至はその傾きが生み出す「光と影の分かれ目」であり、地球の動きを実感できる天文学的な節目といえるでしょう。

季節の節目「二至二分」としての冬至

一年の季節を分ける「二至二分」とは、太陽の南中高度(太陽が最も高く昇る角度)や昼夜の長さの変化において、大きな節目となる4つの日を指し、二至は夏至・冬至、二分は春分・秋分を表します。

太陽の動きとともに季節が巡ることを示す考え方として古代中国から伝わり、やがて日本の暦にも取り入れられ、農作業や季節行事の基準とされてきたほか、自然の変化を明確に示す節目として、神事や祭礼なども行われる日とされてきました。

冬至冬中冬始め

「冬至冬中ふゆなか冬始め」ということわざを聞いたことはありませんか?

二十四節気では冬の季節は立冬から始まるとされ、冬至は冬の真ん中頃の時期にあたりますが、実際には冬至から寒さがきびしくなり、本格的な冬が始まるのは冬至からという意味で、注意喚起を促す意味があるといわれています。

なお、天文学では、季節を太陽の通り道である黄道上の位置、すなわち太陽の黄経(こうけい)に基づいて区切ります。そのため、特に欧米諸国ではこの天文学的な定義に基づき、冬の季節を冬至(12月22日頃)〜春分前日(3月19日頃)としているのが一般的です。

いずれにしても、冬至の日は、本格的な冬の寒さが到来する大きな節目にあたり、意識するとよい日ということになるのですね。

冬至の別名「一陽来復」の意味

冬至には、「一陽来復(いちようらいふく)」という言葉が古くから使われています。

これは「陰が極まって陽が生まれる」ことを意味し、長く続いた夜のあとに太陽の力が再び戻るという自然の循環を表しています。つまり、暗闇の後に光が差し込むように、「運が向き始める日」として縁起のよい節目とされてきました。

この考え方は古代中国の陰陽思想に由来し、暦や季節の節目を通して自然と人の調和を重んじる文化にもつながっています。冬至の日を境に、少しずつ昼が長くなることから「希望の再生」を象徴する日とされ、人々は新しい年への願いを託しました。

この考え方は、冬至が古来より太陽の再生・復活を象徴してきたことに由来します。

西洋のクリスマスも、キリストの誕生祭であると同時に、古代ヨーロッパで行われていた「太陽神の復活祭」と時期が重なります。そのため、冬至とクリスマスの結びつきを指摘する説もあるのです。

太陽が力を取り戻す瞬間を祝うという点で、東西を問わず共通する人々の願いが見えてくるようですよね。

冬至の風習

冬至の風習は、太陽の力の復活を祝う信仰と、人々の生活の知恵が融合したものとして各地に根づいています。

古代から人々はこの日を境に新しい年の兆しを感じ、さまざまな行事や食習慣を通じて心身を整えてきました。

日本各地では神社や家庭で太陽に感謝を捧げる風習が受け継がれ、地域によっては農作物の収穫や翌年の豊作を願う祈りが行われます。冬の寒さをしのぎつつも、自然と向き合いながら暮らす人々の姿勢が、この風習の中に息づいているものといえるのではないでしょうか。

冬至祭

古代日本では、冬至は太陽の力が最も弱まる日として、神に祈りを捧げる行事が行われていました。

宮中では「冬至祭(とうじさい)」が行われ、天照大御神に感謝と来る年の豊穣を祈ったとされています。

現在でも各地で神社によっては、冬至の頃に特別な祭儀を行うところもあります。

ゆず湯

冬至といえば、「ゆず湯」に入る風習がよく知られています。

これは、運を呼び込む「一陽来復」の考え方に通じ、黄色いゆずで身体を清め温めて、新しい季節を迎える意味が込められています。

また、語呂合わせで「融通(ゆうずう)が利く」ともいわれ、ゆずの香りで気分を整えながら、年の瀬を迎える日本らしい習わしです。

冬至粥

冬至には「小豆粥(あずきがゆ)」を食べる地域もあります。

小豆の赤い色には邪気を払う意味があるとされ、寒い季節の栄養源としても重宝されてきました。

また、地方によっては小豆粥にかぼちゃや餅を入れたり、「かぼちゃ粥」を食べる習慣もあるなど、旬の食材を取り入れながら冬を越す知恵が息づいた行事食といえます。

冬の七草(七種)

「冬の七草ななくさ(七種)」とは、春の七草のように冬に食べられる縁起物として挙げられる七種の主に野菜を指しますが、ご存じでしたか?

古くから語尾に「ん」のつく食べ物は「運(うん)」を呼び込むといわれ、以下の7つです。

「なんきん(南瓜)」「れんこん(蓮根)」「にんじん(人参)」「ぎんなん(銀杏)」「かんてん(寒天)」「きんかん(金柑)」「うんどん(うどん)」

寒天は海藻、うどんは小麦粉が原材料ではありますが、これらは「運盛り(うんもり)」とも呼ばれ、年の瀬から新年にかけた冬至期間に食べるとよいとして広まりました。

いつから「冬の七草」として定着したのかは明らかではありませんが、いずれも寒い季節に栄養価が高く、保存がきくものばかりで、冬を元気に乗り切る知恵と、運を呼び込む願いが重なって生まれた風習といわれています。

七種の食材はどれも冬に手に入りやすく、身体を温める料理にぴったりです。食べ方のほんの一例として、次のようなものがあります。

- かぼちゃの煮物…甘辛い味付けで「運を煮詰める」とも言われる家庭料理。小豆と一緒に炊いた「いとこ煮」も定番。

- れんこんのきんぴら…「見通しがよくなる」としておせちにも使われる定番の一品。

- れんこん入りミートボール:シャキッとした食感がアクセントでお弁当にも。

- だいこんとにんじんのなます…紅白の色合いで祝いの席にも用いられる。

- 金柑の甘露煮…「金運が舞い込む」縁起もの、冬の保存食に。

- けんちん汁:だいこん、にんじん、れんこん、さといもなどの根菜をたっぷり使った具だくさんの汁物。体を芯から温め、年越し時期の食卓にぴったりで、「けんちんうどん」にも。

- 冬野菜のポタージュスープ:だいこんやにんじん、かぼちゃを使ったミルク仕立てのスープ。やさしい甘みで朝食にもぴったり。

- 根菜・きのこ・寒天入り炊き込みご飯:ダイコン、にんじん、れんこん、きのこ類、油揚げと棒状の寒天をちぎって入れるだけで、簡単に冬の七種を取り入れられる

冬の七草は昔ながらの縁起食であると同時に、現代の食卓でもアレンジしやすく、寒い季節の食卓に取り入れやすい食材として意識してはいかがでしょうか。

「もういくつ寝るとお正月」までの期間として

冬至を過ぎると、いよいよあと10日ほどと年の瀬も近づき、一年を締めくくる準備期間として、大切にされてきました。

煤払い(すすはらい)や年越しの支度、歳神様を迎える飾りつけなど、家庭の中で新年を迎える心構えを整える時期でもあります。

この頃になると街にもお正月飾りが並び、冬至の静けさから年の始まりへの高揚感へと、空気が変わっていくのを感じることでしょう。

昼が少しずつ長くなり、気持ちも新しい年へと向かう頃であり、「もういくつ寝るとお正月」と口ずさみながら、冬至を境に日々を整えていく――その移り変わりを味わうことができるのも、この季節ならではの魅力ではないでしょうか。

海外のお祭りと風習

中国の冬至節と湯圓(タンユェン)

中国では、冬至を「冬至節(ドンジー・ジェ)」として祝います。

家族が集まり、「湯圓(タンユェン)」と呼ばれる丸い団子を食べるのが習わしです。

湯圓はもち米で作られ、中にごまやあんこを詰めて甘く煮たもので、地域によっては、ピーナッツや黒糖を使うなど味付けに特色がみられます。丸い形は「家族の円満」「再会」を象徴しており、一緒に湯圓を食べることで家族のつながりを確かめる大切な行事とされています。

また、この日を境に太陽の力が戻ることを喜び、明るい未来を願う意味も込められています。

さらに、冬至節は中国では「一年のうちで最も重要な節気」とされ、古くから祖先に感謝を捧げる日としてお墓参りをして香を焚いたり、餃子を食べる風習の地域もあります。餃子の形が「元宝(げんぽう)」と呼ばれる昔の貨幣に似ていることから、財運を呼ぶ象徴とされているそうです。

古代の暦には、北斗七星の方角をもとにした「十二月建じゅうにげっけん」のように、冬至から1年が始まるとされてきた歴史もありました。

冬至節には、家族の絆を深め、自然と調和し新しい年を迎える心を大切にする文化が、今も息づいています。

北欧のユール・ユールログ

北欧では、古代から冬至の頃に「ユール(Yule)」と呼ばれるお祭りが行われてきました。

太陽の復活を願うこの行事は、のちにキリスト教のクリスマスと結びつき、現在の「クリスマスシーズン」の原型になったといわれています。

ユールは北欧神話にも深く関係しており、太陽や火の神に捧げる感謝の祭りとして、人々は夜通し火を焚き、歌い踊りながら冬の闇を追い払いました。長い冬を乗り越えるための祈りや感謝がこめられた儀式であり、家族や仲間とともに暖かい食事を囲む時間でもあったのです。

象徴的なのが「ユールログ」と呼ばれる大きな丸太で、家の暖炉で数日かけて燃やし、その火が太陽の力を呼び戻すと信じられていました。燃やし終えた灰は豊作や家の守り神へのお供えとして大切に保管され、翌年の春に畑にまくと良い実りがあると伝えられています。

現代ではケーキの「ブッシュ・ド・ノエル(薪のケーキ)」としてその名残が残っています。

太陽の再生を祝う心は、遠い北の地でも共通しており、寒さの中でも希望の光を見いだす人々の姿勢が感じられます。

その他かつて祭式などが行われていた形跡も

古代ローマでは「サトゥルナリア祭」と呼ばれる冬至の時期の祝祭(農神祭)があり、人々は豊穣の神サトゥルヌスに感謝し、家族や友人と贈り物を交わして過ごしたといわれています。

その他にも、太陽の動きを季節の節目として重んじ、冬至を特別な日として祈りやお祭りが行われていた形跡があります。太陽の再生を象徴する祭式が行われていた例としては、イギリスのストーンヘンジやペルーのマチュピチュ(太陽の神殿)などが挙げられます。

どちらの遺構も太陽の位置と関わりをもつ建造物と考えられており、人々が太陽の光の再来に祈りを捧げていたことがうかがわれるようです。

まとめ

冬至は、太陽黄経が270度に達する日であり、北半球では太陽の高さが最も低くなるため、昼の時間が最も短くなります。

- 2025年の冬至は、12月22日(月)です。

古来より、暦の上でも「太陽の再生」「新しい運気の始まり」として、大切にされてきた節目です。

日本ではゆず湯や冬至粥、冬の七草など、季節の恵みをいただきながら身体をいたわり、本格的な冬の寒さに備えつつ新年を迎える準備を整えていきます。

また、中国の冬至節や北欧のユールなど、世界各地でも一陽来復として太陽の復活を祝う行事が行われており、人々が太陽の光を求める気持ちは万国共通といえるでしょう。

年の瀬の時期に、ゆっくりゆず湯に浸かりながら、次の年の希望に向けて心を整える――そんな静かな時間を過ごすには、冬至はぴったりの日なのではないでしょうか。