四季がわかりにくくなってきた現代、暦のひとつである二十四節気七十二候の自然観察を参考にして、季節を味わってみませんか?

秋の訪れとは程遠い8月から始まり、近年は期間が短くなってきた「秋」について、小さな訪れや変化を見つける繊細なポイントに従って、辿ることができます。

※例年の目安とともに、2026年の日程は赤字でお示ししています。

いにしえから繋がる人々の感性に触れ、何を感じるでしょうか。

日々の暮らしの中に、窓辺からあるいは外に出て、もしくは言葉から情景を思い浮かべながら、日常の中で少し立ち止まり、あなた自身の方から季節を探し深く感じ入るひと時を。

日本の秋はいつ?主な3つの定義と期間

日本の秋の期間には明確な定義というものはなく、概ね以下の3つが代表的なものとされています。

- 気象庁: 9月~11月

- 天文学: 秋分(9月23日頃)〜冬至前日(12月21日頃)

- 二十四節気: 立秋(8月7日頃)〜霜降の終わり、立冬前日(11月6日頃)

なお、天気予報の放送における秋も、原則として気象庁の区分に合わせているそうです。

二十四節気の秋「立秋~霜降」の七十二候(景色・風物詩)

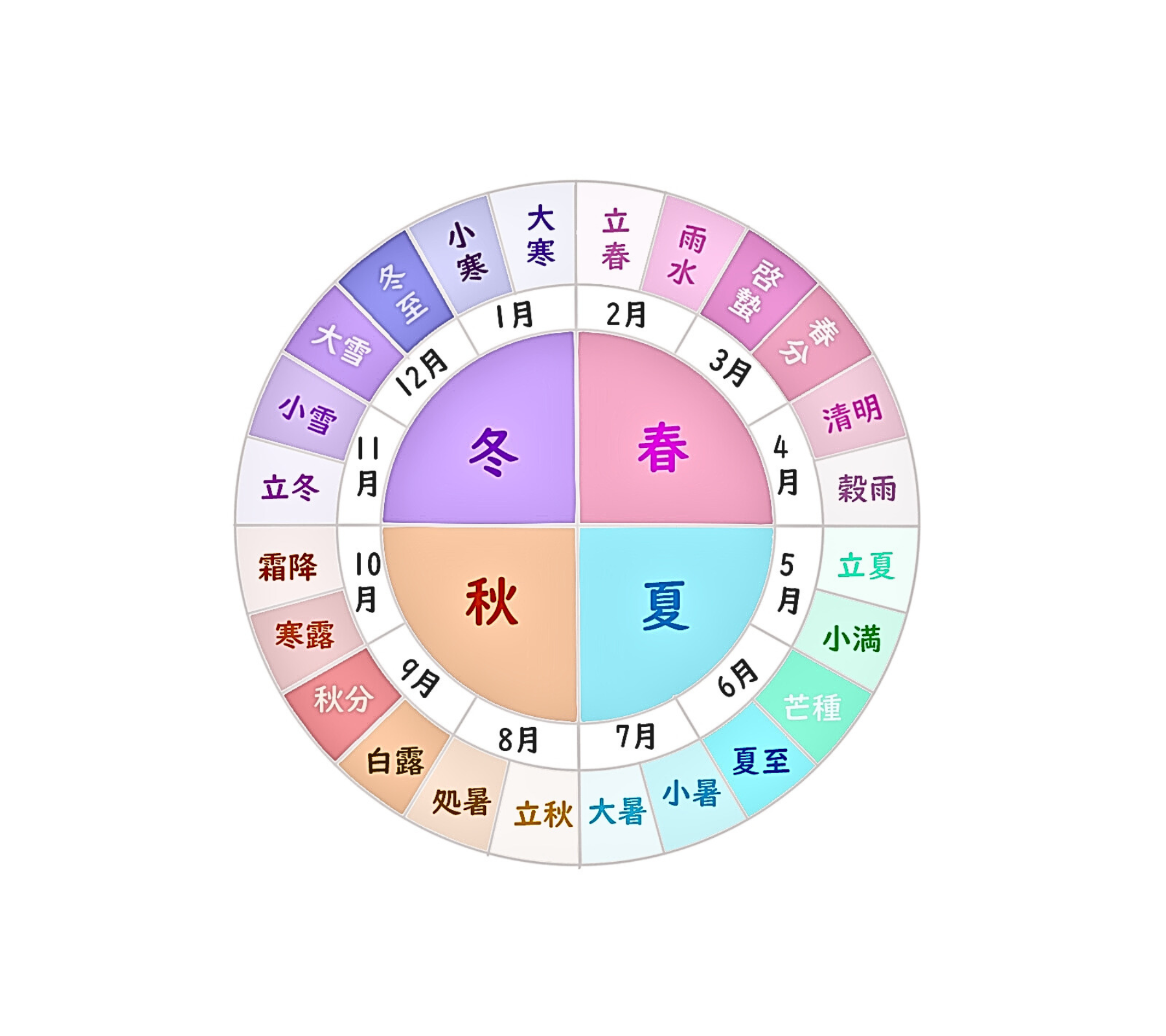

| ・二十四節気は、太陽の動きをもとに季節の変化を示した指標で、1年を春夏秋冬4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けて季節の節目を表したものです。

二十四節気は期間を表す場合もあり、その際は次の節気の前日まで約15日間の期間を表します。 ・七十二候は、二十四節気の各節気(約15日)をさらにそれぞれ約5日間ずつ3つ(初候・次候・末候)に分けて、72分割したものです(24×3)。 自然界における気象や動植物の変化をとらえて名付けられた詩的な表現に特徴があり、気候の移り変わりをより詳しく示しているといえるでしょう。 なお、二十四節気・七十二候の日付は太陽の動きに基づくため固定されたものではなく、国立天文台が毎年2月に発表する翌年の暦要項(れきようこう)に、国民の祝日などとともに掲載されます。 |

以下に、二十四節気の「秋」として

第13節気「立秋」~第18節気「霜降」(立冬の前日)における、七十二候の第三十七候~第五十四候の景色や風物詩などについて、お伝えしてまいります。

- 二十四節気は、13)~18)の番号で示します。

- 七十二候は、各節気内に初候・次候・末候の順で、第一~七十二の番号で示します。

- いずれも毎年の目安の日程と共に、赤字は2026年の日程を示します。

※各節気および各候の年間一覧に関しましては、二十四節気七十二候とは?意味と2026年の日程とともにご紹介をご参照ください。

13)立秋(りっしゅう)毎年8月8日〜22日頃

※2026年は8月7日~

立秋は「秋が立つ」として暦の上の秋が始まる時期で、八節(はっせつ)※の1つとして重要な季節の節目を表します。

※八節:二十四節気の中の八つの季節の変わり目(立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至)。二至二分四立の四立(しりゅう)ともいわれます。

季節の便りは、この日のあとから暑中お見舞いから残暑お見舞いへ変わります。

8月11日は国民の祝日「山の日」、お盆期間、学生のかたの夏休みも終盤へ向かいます。

第三十七候 涼風至(すずかぜいたる)

初候:毎年8月7日頃~12日頃 2026年は8月7日~12日

意味:涼しい風が立ち始める

暑さの中に時折、秋の気配を感じる涼しい風が吹き始める頃を表します。

第三十八候 寒蝉鳴(ひぐらしなく)

次候:毎年8月13日頃~17日頃 2026年は8月13日~17日

意味:ヒグラシが鳴き始める

寒蝉(かんせん)は、ヒグラシもしくはツクツクボウシを指します。カナカナと、過ぎゆく夏を惜しむかのように鳴き始める頃を表します。

第三十九候 蒙霧升降(ふかききりまとう)

末候:毎年8月18日頃~22日頃 2026年は8月18日~22日

意味:濃く深い霧が立ち込める

蒙霧(もうむ)は濃い霧のことを指し、早朝などに、湖のほとりなどで濃い霧が立ち込め始める頃を表します。

14)処暑(しょしょ)毎年8月23日〜9月7日頃

※2026年は8月23日~

「処」には「止まる」「休む」といった意味があり、

処暑は「暑さが止み、厳しい夏の終わりを告げる時期」との意味で、朝夕は涼風が吹くとともに台風の到来にも用心する「二百十日」にもあたります。

まだ真夏日が見られるなど日中は暑い日も多いものの、朝夕は涼風を感じるなど暑さが和らぎ、穀物が実り始めます。

「夏至」の頃と比べると約40分ほど日の入りが早くなり、「日が短かくなってきた」ことで、秋への季節の歩みを少しずつ感じることができそうです。

第四十候 綿柎開(わたのはなしべひらく)

初候:毎年8月23日頃~27日頃 2026年は8月23日~27日

意味:綿を包む萼(ガク)が開く

柎(うてな)は花のガクのことを指し、実を包む役割を果たしますが、そのガクが開いて中からふわふわの綿毛が飛び出す収穫の頃を表します。

綿毛は木綿の原料です。

第四十一候 天地始粛(てんちはじめてさむし)

次候:毎年8月28日頃~9月1日頃 2026年は8月28日~9月1日

意味:ようやく暑さが鎮まる

粛(しゅく)は縮む、しずまるの意味で、日中は夏の暑さでも、風に涼しさを感じる頃を表します。

第四十二候 禾乃登(こくものすなわちみのる)

末候:毎年9月2日頃~7日頃 2026年は9月2日~6日

意味:稲が実る 田んぼの稲が実り、穂を垂らすころ

禾(のぎ)は稲穂の実りを表した象形文字で、稲・麦・稗ひえ・粟あわなどの穀物の総称を指し、これらがこぼれるほどに実り色づく頃を表します。

15)白露(はくろ)毎年9月8日〜22日頃

※2026年は9月7日~

朝晩の気温差が大きくなり、草木に朝露が降りる時期を白露として表します。

日中は真夏の暑さであっても朝夕は涼しい風が吹き、夜の間に大気が冷え込んで、朝夕と日中の気温差が大きくなり、朝には露(つゆ)が発生して夏とは異なるため、たしかな実りの秋を知らせるサインとして見逃さないよう、「白露」と色彩を入れた名をつけて、季節を敏感に感じ取っていたのでしょう。

古来から和歌で詠まれる際には白露(しらつゆ)と読み、「お(置・起)く」「消」にかかる枕詞として用いられていました。

白露は日中と朝晩の気温差の影響で、この時期はまだ朝にだけ見られ、日中の暖かい日に当たれば、はかなくも消えてしまうことも表しているのかもしれません。

また、「白露」と次の「秋分」の節気は、秋の真ん中の時期と言うことで「仲秋(ちゅうしゅう)」と呼ばれることもあります。

・9月9日は「重陽の節句」にあたり、「菊の節句」のほか「栗の節句」や「お九日(おくんち)」とも呼ばれています。

※「お九日(おくんち)」として有名な「長崎くんち」は毎年10月7日から3日間、「唐津くんち」は11/2日から3日間、秋の例大祭として行われています。日程が異なることにご注意ください。

・国民の休日「敬老の日」は、9月の第3月曜日です。

第四十三候 草露白(くさのつゆしろし)

初候:毎年9月8日頃~12日頃 2026年は9月7日~12日

意味:草に降りた露が白く光る

朝晩と日中の気温差が大きくなり、朝冷え込んだ空気によって草の葉に露が降りて、白く光って見える頃を表します。

「白し」は「著し(しろし)」が元となっており、色が白い他に、「はっきりしている、明るい、輝いている」などの意味があります。

そのことから葉の上の露(つゆ)の色が白いというよりも、光を浴びてキラキラと明るく輝いて見えるさまとして白露と表した、とイメージできるかもしれません。

第四十四候 鶺鴒鳴(せきれいなく)

次候:毎年9月13日頃~17日頃 2026年は9月13日~17日

意味:鶺鴒(セキレイ)が鳴き始める

水辺を好み全長20センチメートル前後の尾の長い小鳥、セキレイが鳴き始める頃を表します。

日本神話にちなみ、古来より「恋教え鳥」とも呼ばれています。

第四十五候 玄鳥去(つばめさる)

末候:毎年9月18日頃~22日頃 2026年は9月18日~22日

意味:燕(ツバメ)が南へ帰って行く

玄鳥(げんちょう)は、燕の別名で、春先に日本にやって来たツバメが、冬を越すため暖かい南の地方に帰って行く頃を表します。

※第十三候の「玄鳥至(つばめきたる)」と対をなします。

16)秋分(しゅうぶん)毎年9月23日〜10月7日頃

※2026年は9月23日~

- 「秋分」は、節気のひとつであり、地球が秋分点を通過する日です。

- 「秋分の日」は、「国民の祝日に関する法律」によって定められた「国民の祝日」であり、その趣旨は「祖先をうやまい、なくなった人をしのぶ」ものです。

- 「秋のお彼岸期間の中日」にあたります。(お彼岸は中日を挟んで前後3日ずつ7日間)

八節(はっせつ)の1つ、春分・秋分の「二分」として、それぞれ春夏秋冬の「中気」(季節の真ん中)に分類され、太陽の傾きに関連した重要な位置づけの節目とされています。

また秋分は、太陽がほぼ真東から昇り、真西へと沈むため、昼夜の長さがほぼ等しくなる日としても知られています。

この日を境に北半球では次第に昼が短く、夜が長くなります。

カラッとした涼しい空気へと変わり、秋の七草が咲き揃い秋の虫の声も聞こえてくる頃です。

秋の中盤(仲秋)として気候も落ち着き過ごしやすくなり、お墓参りや親族が集まるのにも良い時期ですね。

・中秋の名月のお月見は、2025年は10月6日です。伝統的な暦による8月15日の満月「十五夜」のことで、例年9月7日~10月8日に訪れます。

※中秋の名月は必ずしも十五夜の満月とは一致しない年があります。月の満ち欠けの周期は約29.5日ずれることによります。

第四十六候 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)

初候:毎年9月23日頃~27日頃 2026年は9月23日~27日

意味:雷が鳴り響かなくなる

春から鳴り始め夏にもよく鳴っていた雷が、秋となり収まってくる頃を表します。

雷の発生が稲を実らせる時期に重なることから稲妻と呼ばれ、収穫が近づくころにはおさまるといわれてきたそうです。

※「春分」第十二候の「雷乃発声(かみなりこえをはっす)」と対をなします。

第四十七候 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)

次候:毎年9月28日頃~10月2日頃 2026年は9月28日~10月2日

意味:虫が土中にもぐり掘った穴をふさぐ

寒くなる前に、虫たちが土の中で冬ごもりする支度を始める頃を表します。

蟄虫 (ちっちゅう)は土の中で越冬する虫やヘびのことを指し、半年後の春、啓蟄ごろに再び姿を現します。※第七候の「蟄虫啓戸(すごもりのむしとをひらく)」と対をなします。

第四十八候 水始涸(みずはじめてかるる)

末候:毎年10月3日頃~7日頃 2026年は10月3日~7日

意味:田畑の水を干し始める(水を抜く)

稲刈りに備えて、田んぼを乾かすために水を抜き始める頃を表します。

17)寒露(かんろ)毎年10月8日〜23日頃

※2026年は10月8日~

「草花に降りた露が、朝晩の冷え込みが厳しくなり凍ってしまいそうになる時期」といった意味で、霜が降りる少し前の肌寒さを強調して、秋もいよいよ本番となる季節を表しています。

朝晩は肌寒さを感じるようになるとはいえ、最近では夏日が観測されることもあります。

また稲の収穫がピークを迎え、その他さまざまな秋の味覚、きのこ中でも松茸、栗、銀杏、さんま等々、実りの秋を楽しめる季節です。

木々の葉は紅葉し始め、空気が澄んだ秋晴れの過ごしやすい日が続き、各地で秋祭りも行われる頃です。

・国民の休日「スポーツの日」は10月の第2月曜日、2025年は10月13日です。

第四十九候 鴻雁来(こうがんきたる)

初候:毎年10月8日頃~12日頃 2026年は10月8日~12日

意味:雁(ガン)が渡来し始める

4月4日頃「清明」の時期に第十四候「鴻雁北(こうがんかえる)」で北へ帰った雁が、日本に戻ってくる頃を表します。

雁は冬鳥で、燕(ツバメ)など夏鳥と入れ違いに北から渡ってきます。

一部の漁師は空を見てこの頃に吹く北風を、「雁渡し(かりわたし)」と呼ぶそうです。

※冬を日本で過ごす渡り鳥は主に、雁・マガモ・オオハクチョウ・真鶴など

第五十候 菊花開(きくのはなひらく)

次候:毎年10月13日頃~17日頃 2026年は10月13日~17日

意味:菊(キク)の花が咲き始める

秋を代表する花、菊が花を咲かせる頃を表します。

菊は生花として観賞され各地で菊の花の品評会が行われる他、食用にも栽培され、おひたしや酢の物などでいただきます。

第五十一候 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)

末候:毎年10月18日頃~22日頃 2026年は10月18日~22日

意味:蟋蟀(キリギリス)が戸の辺りで鳴き始める

蟋蟀が、戸口で鳴き始める頃を表します。

かつては「コオロギ」を「キリギリス」と呼んでいという説や、秋に鳴く虫の総称ともいわれます。

日暮れも早まり秋の夜長には少し肌寒さも感じますが、空気が澄んでお月見や秋の虫たちの合唱、読書などゆったりした気分に浸れる時を感じられる時期ですね。

18)霜降(そうこう)毎年10月24日〜11月7日頃

※2026年は10月23日~

初霜の便りが届き始め、朝晩の寒さを感じる時期です。

北国や山間部では、朝の草木が白く輝き、「寒露」の露から霜に凍り、さらに寒さが進んだ季節感を表しています。

植物や地面の白い初霜、時雨や木枯らしなどの気象変化や寒さから、さまざまな冬支度を始める目安になります。また美しい紅葉も始まり、季節の変わり目を視覚的にも感じやすくなります。

・木枯らし一号の頃

霜降から立冬までの頃、本州の太平洋側で強い北寄りの風が吹くことがあります。気象庁では、この風のことを東京地方と近畿地方で「木枯らし(こがらし)」と呼び、冬型の気圧配置に変わったことを告げるものです。

また、最初に吹いた木枯らしのことを「木枯らし一号」と呼び、ニュースや天気予報などで耳にし、冬が近いことを実感する時期です。

・紅葉狩りが始まる

昼夜の寒暖差が大きくなることで紅葉がすすみ、紅葉狩りに適した季節になります。

「狩り」という言葉は残っていますが、いにしえの貴族たちのように生き物を捕らえるわけではなく、野や山などの美しい自然を愛でる観光目的とした、秋の代表的な行楽を指します。

・十三夜のお月見

空気が澄むことから月や星を眺めるには絶好のシーズンとなり、中秋の名月(十五夜)の次に美しいと言われている「十三夜」のお月見は、伝統的な暦の9月13日を意味し例年10月~11月のこの時期にあたります。

別名「豆名月」「栗名月」お供えして月に収穫を感謝し、愛でる風習で、2025年は11月2日です。

第五十二候 霜始降(しもはじめてふる)

初候:毎年10月23日頃~27日頃 2026年は10月23日~27日

意味:霜が降り始める

初めて霜が降りる頃を表します。

霜は、空気中の水蒸気が夜間に冷えた地面や植物などの表面に付着し、結晶にとなったものです。

山間部の農家などでは、霜対策して草木や作物を守ります。

※霜は、朝の気温が3度になると降りるといわれますが、観測地点は地上1.5mほどのため、実際の地面付近は0度以下である場合もあるようです。

第五十三候 霎時施(こさめときどきふる)

次候:毎年10月28日頃~11月1日頃 2026年は10月28日~11月1日

意味:時々小雨が降るようになる

小雨が降ってはすぐに止む、通り雨(にわか雨)が降り出す頃のことです。

「霎(こさめ) 」を「時雨(しぐれ)」と読むこともあり、晩秋から初冬にかけて日本海側に吹く季節風の影響で降る小雨や通り雨の事を指します。ひと雨ごとに気温が下がると言われています。

毎年10月31日には夜祭り「ハロウィン」が行われ、今やこの時期の定番行事といえるようになりましたね。

第五十四候 楓蔦黄(もみじつたきばむ)

末候:毎年11月2日頃~6日頃 2026年は11月2日~6日

意味:モミジやツタが黄葉(紅葉)する

木々が紅葉し、楓(カエデ)や蔦(ツタ)の葉が黄や赤に色づく頃を表します。モミジもカエデの一種と言われています。

また、晩秋の山が紅葉することは「山粧(やまよそおう)」と表現されます。

※万葉集など古い和歌によると、はじめは「黄葉」を用いており、時代を経て「紅葉」が使われ一般的になっていったようです。

・11月3日は、国民の休日「文化の日」です。

冬への季節の変わり目と年末に向けた慌ただしくなっていく前のひと時、冬物衣料や暖房器具の準備も進めながら、暖かい装いでお祭りや行楽を楽しむひとときを持つというのも、この時期ならではの季節感に触れる楽しみになるかもしれませんね。

まとめ

二十四節気における秋の3か月間を、七十二候の5日間ごとの描写で見ていくと、気温は高いながらも少しずつ夏の気配が薄れ肌寒さや秋のサインが、五感を通じた細やかな気配として、ちりばめられていたのを感じ取れたのではないでしょうか。

南北にも長い地形のため地域差もありますが、イメージしやすい記述やあるいは今の時代にもまだ見つけられるかな?といった視点として、新鮮に映ることもあったかもしれませんね。

ゆっくりと深まりゆくかつての秋ならではという季節感を楽しみたいところですが、期間が短くなりギュッと凝縮した秋を、むしろ集中して積極的に関わるくらいの体験として、豊かに過ごしてみるのもよいのではないでしょうか。

暦や自然観察、言葉の力を借りながら、日々の暮らしの中であなたらしい秋を見つけて味わえますように。