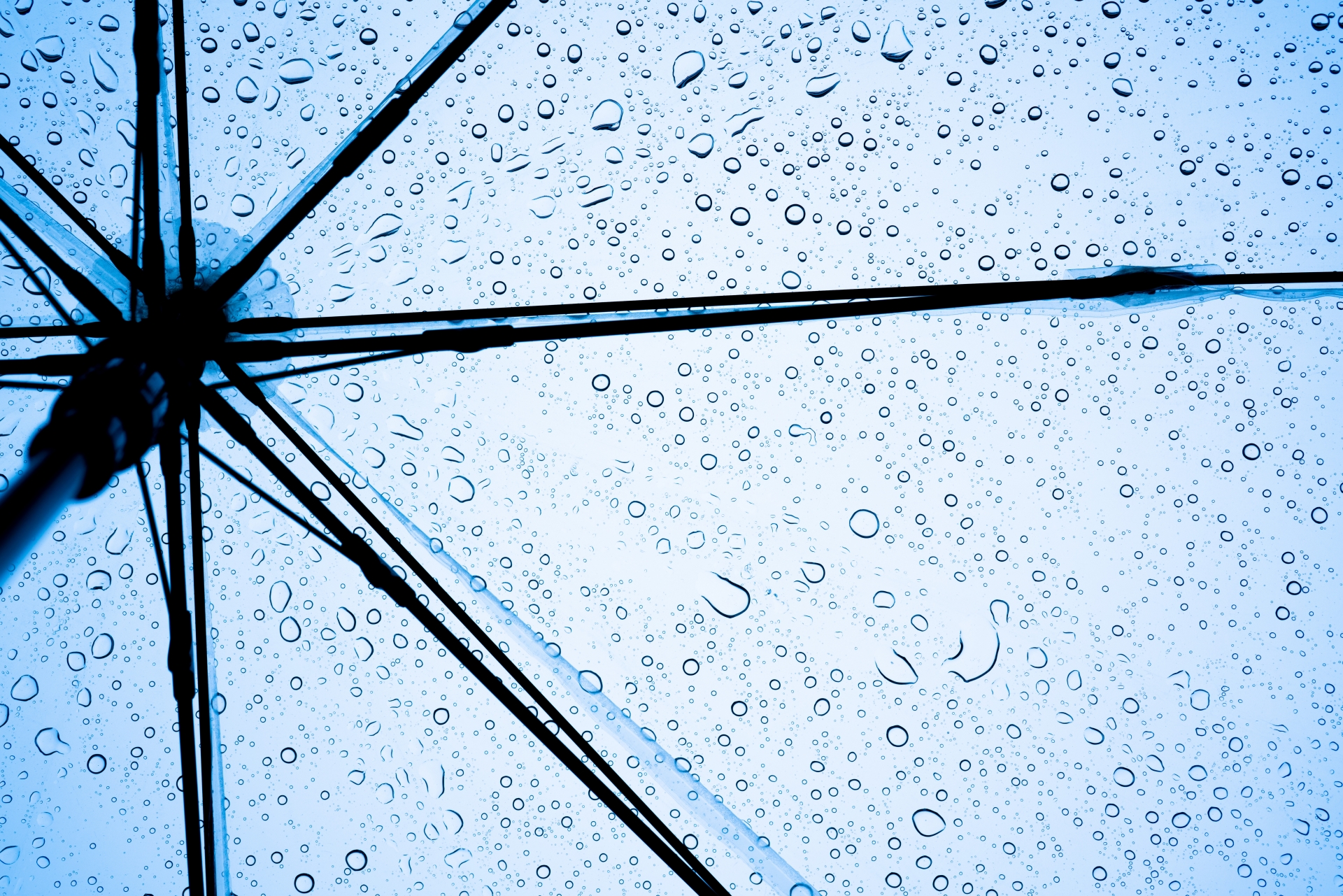

「にわか雨」とは、突然降り出し、短時間で止む雨のことを指します。

その際の雨量には幅があり、小雨とは限らず土砂降りの場合もある点が厄介かもしれませんね。

特に夏場に多く見られますが、年間を通じて発生することもあり、天気予報でも「にわか雨に注意」といった表現を聞いたことがあるのではないでしょうか。

今回は、にわか雨の意味や特徴、他の雨との違いなどについてご紹介していきます。

「にわか雨」とはどんな天気?

にわか雨の意味と特徴

にわか雨は、突然「一時的に降る雨」を意味し、短時間で降ってすぐに止む雨のことを指す予報用語です。

主に積乱雲が発達することで発生し、晴れていた空が突然暗くなり、雨が降り始めますが、発生する時間帯や季節に制限はなく、急な気象の変化によって起こることが特徴です。

また漢字では「俄雨」と示され、『広辞苑第七版』によれば以下の記述がみられます。

にわか雨(俄雨):にわかに降って来てすぐやむ雨。急雨・驟雨

俄(にわか):突然。急に変化が現れるさま

にわか雨の強さと期間

にわか雨と聞くと、何となく小雨をイメージしがちかも知れませんが、実際には、にわか雨の降水量はさまざまで、小雨程度のものから激しく降るものまであります。

一般的には数分から数十分程度で止むことが多く、一日中降り続くことはない点が特徴です。

にわか雨の発生する条件

にわか雨は主に大気の状態が不安定なときに発生します。

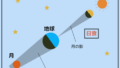

特に気温が高く、湿度が高い状況では、地表の熱によって上昇気流が生じやすく、積乱雲が急速に発達します。これにより、短時間で雨が降り出し、にわか雨となります。

また、寒冷前線の通過や低気圧の影響でも、急な気温変化によってにわか雨が発生することがあります。

その際、大気の温度変化によって生じる対流の規模が小規模であれば小雨程度に、大規模になると激しい降雨を伴うこともあり、雷や突風を伴う場合もあります。

にわか雨の地理的特性

・山間部:地形の影響を受け、斜面での空気の強制的な上昇によってにわか雨が発生しやすい地域があります。特に午後になると日射の影響で地表が温められ、山の斜面を上昇する気流が発生し、それが積乱雲を作る要因となります。

・都市部:ヒートアイランド現象によって気温が高くなり、局地的なにわか雨が起こることもあります。都市部ではアスファルトやコンクリートの熱吸収率が高いため、地表の温度が上がりやすく、これが上昇気流を生む原因となるのです。特に夏場の午後から夕方にかけて、都市部の気温上昇がにわか雨の発生を促すことが多くなります。

にわか雨の別名

驟雨(しゅうう)

「驟雨」は、対流性の雲(積乱雲)から急に降り始め、まもなく降りやむ雨全般を指し、にわか雨もこの一種とされています。

また、次の章に示される村雨・時雨・夕立・ゲリラ豪雨も驟雨に含まれます。

私雨(わたくしあめ)

ふいに限られた小地域に降るにわか雨で、麓ふもとは晴れているのに山上にだけ雨が降り、主に山間部にみられる現象を指します。

急雨(きゅうう)

広辞苑に記された先述の通り、急に降り出すことをあらわしたものです。

英語表現は

英語では、「shower」や「sudden rain」と表現されることが多く、急な短時間の雨であることを示しているようです。

にわか雨と他の雨との違い

違いは時間帯・季節・雨の降り方など

以下に挙げる他の雨との違いは、時間帯や季節の限定、一時的な雨の降り方などです。

驟雨:対流性の雲(積乱雲)によって発生する急に降り始め、まもなく降りやむ雨全般、以下を含む

日照り雨(狐の嫁入り):必ずしも対流性の雲からの発生とはいえない、晴れ間に一時的に降ってやむ雨 |

村雨(むらさめ)

「村雨」は、間隔をおいて「やんではまた降る雨」のことを指します。

にわか雨と似ていますが、群れた雨という意味から「群雨」や「叢雨」と記されるように、複数回にわたって降るのが特徴で、秋から冬にかけて断続的に激しく降り、やんではまた降る雨を指します。

夏の季語とされますが、秋に発生した場合は「秋の村雨」として表されることもあります。

時雨(しぐれ)

「時雨」は、初冬に降ったりやんだり断続的に降る雨で、日本海側を中心として各地でみられる通り雨の予報用語です。「過ぐる(すぐる)」から転じたとされ時雨が降る天候は、時雨る(しぐれる)と表現されることもあります。

通り雨

「通り雨」は、一時的な雨を断続的に降らせる雲により、特定の場所を通過していく雨のことを指します。

夕立(ゆうだち)

「夕立」は、主に夏の夕方の時間帯に発生する強いにわか雨です。雷を伴うことが多く、短時間で激しく降るのが特徴です。

夕立は日中の強い日射によって地表の空気が温められ、上昇気流が発生し積乱雲が急成長したことに伴って降る雨で、特に都市部ではヒートアイランド現象の影響を受けやすく、発生しやすい傾向がみられます。

また降った後に急激に気温が下がると、涼しさをもたらすといった夏特有の現象もみられ、にわか雨の一種でありながら、気温変化や雷を伴う特徴を持っています。

日の明るい夕方に降るため、白雨(はくう)と呼ばれることもあります。

ゲリラ豪雨

「ゲリラ豪雨」は。短時間に大量の雨が降る現象で、都市部では浸水被害を引き起こすこともあります。にわか雨よりも雨量が多く、局地的に発生する激しい雨で、突発的かつ予測が難しいという特徴があり、予報用語としては、「局地的大雨」「集中豪雨」にあたるとされています。

また、都市部ではコンクリートやアスファルトの影響で雨水が地中に浸透しにくく、一気に降った雨が排水機能を超えてしまうことで冠水が発生しやすくなります。また、ゲリラ豪雨は突風や雷を伴うことがあり、交通機関の遅延や停電の原因になることもあります。これらの点で、にわか雨とは異なり、より深刻な影響を及ぼす可能性がある雨といえるでしょう。

日照り雨(ひでりあめ)・狐の嫁入りなど

「日照り雨」は、晴天のまま急に雨が降ることで、雨を降らせた雲の場所は移動してしまい雨だけが地面に届いた現象を指します。

必ずしも対流性の雲からの発生とはいえない降雨量もさまざまとなる一時的な雨で、天気雨やまるで狐に化かされたかのようだとして狐の嫁入りなどさまざまな別名で呼ばれることがあります。

文学作品や稲作における驟雨

日本の文学作品や俳句において、驟雨は四季の繊細な変化や一時的な感情の移り変わりの象徴として用いられることがあります。

なかでも、季節を伴う「時雨」や「村雨」などの表現は、万葉の時代から風情や趣のある雨として描かれてきました。

- 「庭草に村雨降りてこほろぎの鳴く声聞けば秋づきにけり」(万葉集第10巻 2160番歌) →庭面の草に激しいにわか雨が降り注いで、コオロギの鳴く声を聞くと、秋めいてきたものであるな

- 「時待ちてふりししぐれの雨止みぬ明けむ朝か山のもみたむ」(万葉集第8巻 1551番歌) →時を待っていたように、季節を迎えて降った時雨(しぐれ)はやんだ。明日の朝には山が黄葉していることだろう

- 「初時雨 猿も小蓑を ほしげなり」(松尾芭蕉『猿蓑』撰集)

→ 初めての時雨が降り、猿も小さな蓑(みの)を欲しがっているようだ

時雨により冬支度の合図・寒さの訪れ・侘しさなも思わせる句といえるのではないでしょうか。他にも、「片時雨」や「春時雨」などの表現が多々あります。

また、農業が盛んな地域では、にわか雨は「恵みの雨」とされることも多く、特に夏の干ばつ時期には、突然の雨が作物にとって大きな助けとなります。一方で、稲作文化においては暦とともに「驟雨に備える」ことも重要視されてきた歴史があります。

にわか雨の予報は

所によりにわか雨

天気予報では、対流性の雲により生じる場合には「所によりにわか雨」や「所により一時雨」といった表現が使われることがあり、降水確率が50%以下でも発生する可能性があります。

にわか雨の発生予測が行われ、雷注意報や1時間ごとの降水短時間予報を通じて情報を提供しています(10分毎の予報をみられるアプリなどもあり、便利になりましたね)。

これらの予報は、局地的に強い雨が降る可能性がある地域を予測することで、主に「局地的大雨」や「集中豪雨」など短時間大雨による被害を回避するための注意喚起の役割を果たすものでもあるといえるでしょう(先述の通り、ゲリラ豪雨は短時間で急速な積乱雲の発達により生じることから、そのものの予測が難しいとされているためです)。

まとめ

「にわか雨」は驟雨の一種で、積乱雲などの対流性の雲から生じ急に短時間降ってすぐに止む雨を指します。

通り雨や時雨・村雨・夕立・ゲリラ豪雨なども驟雨の一種ではありますが、にわか雨とはそれぞれ異なる特徴を持ち、四季の移ろいや文学作品、気象情報においても、日本ならではの重要な表現や用語の一つといえます。

天気予報により日常生活でにわか雨に備える際は、傘の準備とともに急ぎでない場合には屋内に入って雨が通り過ぎるのを待つという判断も、短時間でやむ性質からありといえるのではないでしょうか。