窓を開けたら白くぼやけた風景に、これは朝霧?朝もや?あるいは霞?遠くの雲のようなものにも似ているかも・・・

日常や旅先で遭遇した自然現象について、何という表現が正しいのか、ふと気に留めたことはありませんか?

また、小説や俳句など文学作品で、何となくイメージはできるもののそのまま読み進めたことや、天気予報の濃霧注意報による通行止めの経験をした、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際調べてみると、明確に定められた気象の予報用語と、そうではないもの、同じ部分や区別があったことがわかりスッキリしましたので、ご覧ください。

雲(くも)・霧(きり)・靄(もや):気象予報用語で原理は同じ

雲(くも)とは?

雲(くも)とは、「空気中の水蒸気が小さな水の粒になって浮かんでいる状態」で、風の流れに乗っている時、上空に浮いています。

発生の仕方)

海や地面から水が蒸発し、水蒸気となって空気に溶け込みながら上昇気流に乗って上空へのぼっていくにつれて、その空気は膨らみながら(断熱膨張)温度が下がって冷やされるため、気体でいられなくなり、空気中のチリを中心に水や氷の小さい粒(0.02mm~0.2mm)となって、目に見える形で集まったものです。

上昇気流は、暖かいところや山の斜面に沿った風が吹く時、低気圧周辺などで発生しやすくなります。

「雲」は気象予報用語であり、雲の量によって快晴・晴れ・くもりを表し、雲の広がりなど予報に用いられています。

霧(きり)とは?

霧(きり)とは、「空気中の水蒸気が小さな水の粒になって浮かんでいる状態」で、地上近くで発生するため視界が悪くなります。

気象の予報用語)

微小な浮遊水滴により、視程が1km未満の状態(気象庁より)

水平視程(すいへいしてい=水平に見通しのきく距離)

また視程が陸上でおよそ100m以下、海上で500m以下の霧の場合は、特に「濃霧(のうむ)」と表現されます。

※濃い霧により見通しが悪くなることによる交通障害等の影響が出る恐れがあると判断された場合に、「濃霧注意報」が発令され、その基準は各地域によるということです。

発生の仕方)

水蒸気を含む空気が、さまざまな状況で、気温低下や水蒸気の増加により、 水蒸気が飽和して小さな水の粒になって発生します。主な発生源は以下の通りです。

蒸発霧(じょうはつぎり):暖かい水面に冷たい空気が接することで、蒸発した水蒸気が冷えて発生するもの。湖、川、海面など

移流霧(いりゅうぎり):暖かく湿った空気が、冷たい地表面や海上を移動する時、地表面や水面から冷やされて発生するもの。

放射霧(ほうしゃぎり):風が弱く晴れた夜から朝にかけては、地表面の熱が大気に奪われ気温が下がる「放射冷却」が生じるため、地面付近の空気が冷やされ、 空気中の水蒸気が小さな水の粒となり発生するもの。冷気のたまりやすい盆地など。

前線霧(ぜんせんぎり):前線に伴って発生する霧で、温暖前線から降る比較的暖かい雨が、前線の下にある寒気内でいったん蒸発して水蒸気となり、それが再び冷やされて発生するもの。梅雨、秋の長雨の時など。

滑昇霧(かっしょうぎり):湿った空気が山の斜面をはい上がり、上昇気流によって冷やされて発生するもの。霧だが、遠くから見ると「雲」。

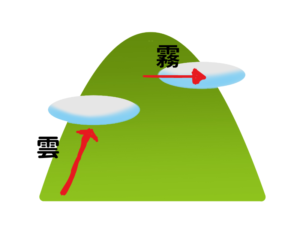

雲と滑昇霧は見る高度による呼び名の違い

「雲」と「霧」については、どちらも水蒸気から小さな水の粒になって浮遊している状態であり、また発生の仕方も「霧」の1つ「滑昇霧」のように同じものがあります。

その場合には、どこでこの現象を見ているかによって呼び名が変わるようです。

遠くからあるいは下から眺めた場合は「雲」、雲のある場所まで山に登るなどして地上付近で漂っているところを見た場合には「霧」ということになります。

靄(もや)とは?霧との違い

靄(もや)とは、霧と同じく「空気中の水蒸気が小さな水の粒になって浮かんでいる状態」ですが、霧よりも視界が利く(見通す範囲が広がる)時に用いられます。

予報用語)

微小な浮遊水滴や湿った微粒子により視程が1km以上、10km未満となっている状態(気象庁より)

ひらがなで「もや」と表記

天気予報では、「もや」そのものよりも、次第に視界が悪くなり「霧」に変わった場合、その旨が伝えられます。

霞(かすみ)・朧(おぼろ):ぼやけて見える状態

「デジタル大辞泉(小学館)」によると、霞は

空気中に浮かんでいる様々な細かい粒子のため、遠くがはっきり見えない現象。また、霧や煙が薄い帯のように見える現象。

また、「世界大百科事典旧版(平凡社)」によると

霞は気象観測上の用語ではなく,煙や雲がたなびいたり,霧やもやなどのため遠景がぼやけて見えることを一般に霞と呼んでいる。なお,歳時記では霧は秋の季語とされており,春の霧を霞と呼び,夜の霞は朧(おぼろ)と呼んでいる。

霞(かすみ)とは、「遠くの景色がぼやけ、かすんで見える視界の悪い状態」を指す言葉で、その原因は霧や靄も含まれますが、黄砂や煙、チリの場合も、まとめて「霞」と表現されます。

また、昼間は霞で、夜は朧(おぼろ)と表すことが、歳時記に記されています。

そのため霞と朧は、気象用語として定義されていません。

俳句や文学の他、着物の文様にも「霞」をモチーフにした霞文(かすみもん)として取り入れられています。

春霞の発生と季語

歳時記では「霧」は秋の季語、春の霧は「霞」、春の夜霧は「朧(おぼろ)」として春の季語と記されています。

春に霞が発生しやすい理由としては、いくつかの季節要因が挙げられます。

・雪や氷が溶けたばかりでまだ植物があまり生えておらず、土やホコリが舞いやすい状態にあり、空気中に塵や小さな水の粒が増えると、太陽の光が散乱して、空が白っぽくかすんで見えるようになります。

・植物が芽吹き始め、根から吸収された水の蒸散が活発になるなど、空気中の水蒸気の量が増えると、小さな水の粒の浮遊も活発になり、霧やもやが発生しやすい状況である、朝晩の気温差が大きく風の弱い日には、遠くの景色がかすんで見えるようになります。

・春は西から東へ流れる上空の偏西風によって、日本列島に高気圧と低気圧が交互に到来する季節となり、併せて大陸から飛来する黄砂によって、かすみが発生する場合があります。

春は空が白っぽくて富士山が見えにくい日が多くなるのも、頷けます。

まとめ

| 雲(くも)・霧(きり)・靄(もや)は、

いずれも「空気中の水蒸気が小さな水の粒になって浮かんでいる状態」で、気象予報用語として定義されています。 ・雲と一部の霧の違いは、その現象を見ている高度による呼び名の違い 下から眺めると「雲」 発生している地点に登って周囲を見まわすと「霧」 ・霧ともやの違いは、視程(水平に見通しの利く視界)の違い 陸上で100m以下、海上で500m以下は「濃霧」 1キロメートル未満の場合は「霧」 1キロメートル以上の場合は「もや」 |

| 霞(かすみ)・朧(おぼろ)は、

いずれも「何らかの原因でぼやけて見える状態」で、霧・もやを含むとともに、黄砂や煙、チリによる場合にも用いられるため、気象予報用語には定義されていません。 歳時記では、「霧」は秋の季語、春の霧は「霞」、春の夜霧は「朧(おぼろ)」で春の季語 |

どれも雨冠(あめかんむり)に画数の多い漢字で混同してしまいがちですが、整理してみると、理解につながると感じることが出来ました。

あとは、漢字を覚えて書いてみる、ということでしょうか。