満月には、北米由来で毎月異なる名前があることをご存じでしょうか?

ウルフムーンやストロベリームーンなどの呼び名は、暮らしと結びついた自然や季節の移ろいを映す言葉として、古くから受け継がれてきた暦の役割を持つ文化遺産といえます。

こうした名前を日本でも知ることで、月見の風習とあわせて月を眺めるひとときが、より豊かに広がるのではないでしょうか。

さらにスーパームーンやブルームーンなどの珍しい現象も整理してまとめましたので、日々の中でより特別な時間が増えていくヒントになりましたら、さいわいです。

- 暦を巡る満月の魅力

- 12か月の満月の呼び名・由来・別名

- 「満月の呼び名・由来」一覧表

- 1月 「ウルフムーン(Wolf Moon/狼月)」

- 2月 「スノームーン(Snow Moon/雪月)」

- 3月 「ワームムーン(Worm Moon/芋虫月)」

- 4月 「ピンクムーン(Pink Moon/桃色月)」

- 5月 「フラワームーン(Flower Moon/花月)」

- 6月 「ストロベリームーン(Strawberry Moon/苺月)」

- 7月 「バックムーン(Buck Moon/雄鹿月)」

- 8月 「スタージェンムーン(Sturgeon Moon/チョウザメ月)」

- 9月 「ハーベストムーン(Harvest Moon/収穫月)」

- 10月 「ハンターズムーン(Hunter’s Moon/狩猟月)」

- 11月 「ビーバームーン(Beaver Moon/ビーバー月)」

- 12月 「コールドムーン(Cold Moon/寒月)」

- 満月の魅力を深堀り:珍しい現象

- 満月の楽しみ方

- 暮らしと満月の関係

- まとめ

暦を巡る満月の魅力

満月とはどんな月?

満月とは、太陽と地球と月が一直線に並び、月の全面が太陽の光で照らされて見える状態を指します。

天文学的には「望(ぼう)」と呼ばれ、「月と太陽の視黄経の差が180度になった瞬間の月」と定義されています。

月齢はおよそ14.8日から15.8日の間に該当し、厳密には全円に見える瞬間はごく短くて、わずか数分から数時間の出来事なのです。

月の見かけの形が変化して満ち欠けする周期は「朔望月(さくぼうげつ)」と呼ばれ、特に「満月から次の満月まで」の間隔はおよそ 29.5日(正確には29.53日)であることから、1か月という単位の由来ともなりました。

暦がまだ整備されていなかった時代、人々は月の満ち欠けを観察して時間を測り、季節の移り変わりや農作業などの目安とされてきました。

月と太陽の視黄経の差とは?:太陽の通り道である「黄道」に対する月の位置(角度)のこと

朔(さく/新月):0° →上弦(じょうげん):90° →望(ぼう/満月):180° →下弦(かげん):270° →朔に戻る

日本における満月の呼び名と文化的背景

日本では、満月の他の呼び名として代表的なのは「十五夜(じゅうごや)」で、旧暦の8月15日の満月を指します。この日は「中秋の名月」として親しまれ、月見団子やすすきを供える風習があります。

また、かつての暦と農業の関わりから「望月(もちづき)」という呼称も広まりました。

さらに、日本では古くから月の満ち欠けにそれぞれ名称があり、新月から上弦、下弦まで多彩な呼び方が受け継がれてきました。その中で満月は特に「望(ぼう)」と呼ばれ、暦や文学の中で重要な位置を占めています。

これらの別名は人々の暮らしや信仰と密接に結びつき、和歌や俳句にも多く詠まれ、文化や心情を映す象徴的な存在となっています。

※月の満ち欠けと名称の詳細は、よろしければ月の満ち欠けによる月齢ごとの呼び名と意味は?月の模様はうさぎ以外もをご覧ください。

北米で12か月の満月の呼び名があるのはなぜ?

北米の先住民などの人々は、暦がない時代に農事や狩猟などくらしにあわせて季節を把握するために、満月に名前をつけました。月は一定の周期で姿を変えるため、農業の播種や収穫、狩猟の目安として役立つためです。

例えば「ハーベストムーン(収穫月)」は農作物の収穫時期を象徴し、「ハンターズムーン(狩猟月)」は冬に備えて狩猟を行う時期を示していました。

このように、自然と生活をつなぐ暦として満月の呼び名は生まれたのです。

これらの呼び名は現在でも受け継がれており、アメリカでは 『The Old Farmer’s Almanac(オールド・ファーマーズ・アルマナック)』 に掲載されています。

この農事暦は1792年に創刊された歴史ある暦で、農作業の目安となる天気予測や月の満ち欠け、季節の行事、生活に役立つ知識などがまとめられています。

200年以上続く発行物として今も多くの読者に親しまれ、満月の呼び名は自然と人間の暮らしを結ぶ文化的遺産として紹介され、今では海外の私たちもその名を知ることができるほどです。

日本の和風月名も、農作物や自然の変化を目安にして、暦のない時代から季節の目印にしているところが似ているといえるのではないでしょうか。

※数字以外の毎月の名前「和風月名」とは?読み方や由来をご紹介をご覧ください。

12か月の満月の呼び名・由来・別名

「満月の呼び名・由来」一覧表

まずは一覧を眺めてみてください。最近は、ネットニュースなどで聞いたことのある名前もあるのではないでしょうか?

| 月 | 呼び名 | 由来・意味 |

| 1月 | ウルフムーン(Wolf Moon) | 冬に飢えた狼の遠吠えにちなむ |

| 2月 | スノームーン(Snow Moon) | 厳しい寒さと大雪の時期 |

| 3月 | ワームムーン(Worm Moon) | 春の到来で土から虫が現れる様子 |

| 4月 | ピンクムーン(Pink Moon) | 春に咲くピンク色の花に由来 |

| 5月 | フラワームーン(Flower Moon) | 花々が咲き誇る季節 |

| 6月 | ストロベリームーン(Strawberry Moon) | 野生の苺が熟す時期 |

| 7月 | バックムーン(Buck Moon) | 雄鹿の角が生え変わる時期 |

| 8月 | スタージェンムーン(Sturgeon Moon) | 湖でチョウザメが豊富に獲れる時期 |

| 9月 | ハーベストムーン(Harvest Moon) | 収穫の時期を象徴 |

| 10月 | ハンターズムーン(Hunter’s Moon) | 冬に備え狩猟をする季節 |

| 11月 | ビーバームーン(Beaver Moon) | ビーバーが巣作りを始める時期 |

| 12月 | コールドムーン(Cold Moon) | 一年で最も寒い時期 |

1月 「ウルフムーン(Wolf Moon/狼月)」

厳冬の時期、北米の先住民は狼の遠吠えを耳にしたことから名付けました。

冬の夜空を印象づける呼び名で、寒さに耐える自然界の姿を象徴し、ヨーロッパでも冬と狼を結びつける伝承があり、地域を越えて共通するイメージが残されています。

別名として「オールドムーン(Old Moon/古月)」「アイスムーン(Ice Moon/氷月)」とも呼ばれ、冬の厳しさを表す言葉が多く残されています。

2月 「スノームーン(Snow Moon/雪月)」

雪が最も多く降る季節にちなみます。寒さと雪に覆われる大地を象徴し、北半球では厳しい自然環境を表す満月とされました。

時に「ハンガームーン(Hunger Moon/飢え月)」とも呼ばれ、食料の乏しさを懸念する時期を映しています。

3月 「ワームムーン(Worm Moon/芋虫月)」

春の訪れとともに、土の中から虫が現れることから名付けられました。地面が解けて柔らかくなり、ミミズや昆虫が地表に姿を見せる季節の変化を表しています。

農耕の準備が始まる合図ともいえ、自然と暮らしが密接に結びついた呼び名です。

別名として「クラウドムーン(Crow Moon/カラス月)」は渡り鳥の声を象徴し、「サップムーン(Sap Moon/樹液月)」は樹液の流れ出す時期を示しています。

4月 「ピンクムーン(Pink Moon/桃色月)」

春に咲くピンク色のフロックスという種類の花が由来とされます。月の色ではなく、辺り一面ピンク色の地表を月明りが照らし春の彩りを連想させるものといえます。

別名には「スプラウティンググラスムーン(Sprouting Grass Moon/芽吹きの草月)」「フィッシュムーン(Fish Moon/魚月)」があり、春の自然の目覚めを多角的に表わしています。

5月 「フラワームーン(Flower Moon/花月)」

花々が咲き誇る時期を表します。ネイティブアメリカンにとっては植物が活発に育つ季節の象徴で自然の豊かさを表す呼び名で、イギリスなどの「フローラルフェスティバル」と結びつけられることがあります。

別名では、「コーンプランティングムーン(Corn Planting Moon/トウモロコシ播種月)」や「ミルクムーン(Milk Moon/乳月)」とも呼ばれ、農耕や家畜の営みと結びついています。

6月 「ストロベリームーン(Strawberry Moon/苺月)」

苺の収穫期にあたることからつけられました。赤みを帯びた月が見えることもあり、その色と苺を重ねた呼び名でもあり、日本でも近年はSNSなどで人気があります。

別名には「ローズムーン(Rose Moon/薔薇月)」があり、花や果実の実りを祝う象徴として親しまれています。

7月 「バックムーン(Buck Moon/雄鹿月)」

雄鹿の角が生え変わり成長する時期にちなんでいます。新しい角は夏にかけて大きく成長し、秋の繁殖期に備える自然の循環を示す名前です。

別名では「サンダームーン(Thunder Moon/雷月)」とも呼ばれ、夏に多発する雷雨を映しています。

8月 「スタージェンムーン(Sturgeon Moon/チョウザメ月)」

五大湖などでチョウザメがよく獲れる季節に由来します。魚が人々の生活を支え、豊漁の象徴とされました。

別名では、「グリーンコーンムーン(Green Corn Moon/青トウモロコシ月)」と呼ばれることもあり、農作物の成長との関わりを示しています。

9月 「ハーベストムーン(Harvest Moon/収穫月)」

秋の収穫時期に昇る月で、農作業を助ける明かりとして大切にされました。

特に秋分に近い満月は、日没直後にも明るく夜空に昇るため、夜遅くまで農作業ができる頼もしい存在だったのです。

別名「コーンムーン(Corn Moon/トウモロコシ月)」もあり、農業との結びつきが強調されています。

10月 「ハンターズムーン(Hunter’s Moon/狩猟月)」

収穫を終え、冬に備えて狩猟が盛んになる時期にちなみます。鹿やキツネなどが肥えて狩猟に適した季節で、冬を乗り切るための重要な糧を確保する象徴的な月でした。

別名として、ヨーロッパでも「トラベルムーン(Travel Moon/旅月)」などの呼び方が伝わり、移動や備えの時期を表しています。

11月 「ビーバームーン(Beaver Moon/ビーバー月)」

ビーバーが冬を前に巣作りを始める季節に由来します。

人々にとっては毛皮の確保を意味し、冬の備えと重なる呼び名です。自然と人々の生活が重なる象徴であり、先住民の暮らしや交易とも深く関わっていました。

別名には「フロストムーン(Frost Moon/霜月)」もあり、寒さが強まってくる時期を示しています。

12月 「コールドムーン(Cold Moon/寒月)」

一年で最も寒さが厳しい時期に見られる満月の呼び名です。

夜空が澄み渡り、月がひときわ鮮明に輝く季節でもあります。寒さを象徴しつつも、冬至や新しい年の訪れを告げる存在として大切にされてきました。

地域によっては「ロングナイトムーン(Long Night Moon/長夜月)」とも呼ばれ、一年で最も夜が長い季節を象徴しています。

満月の魅力を深堀り:珍しい現象

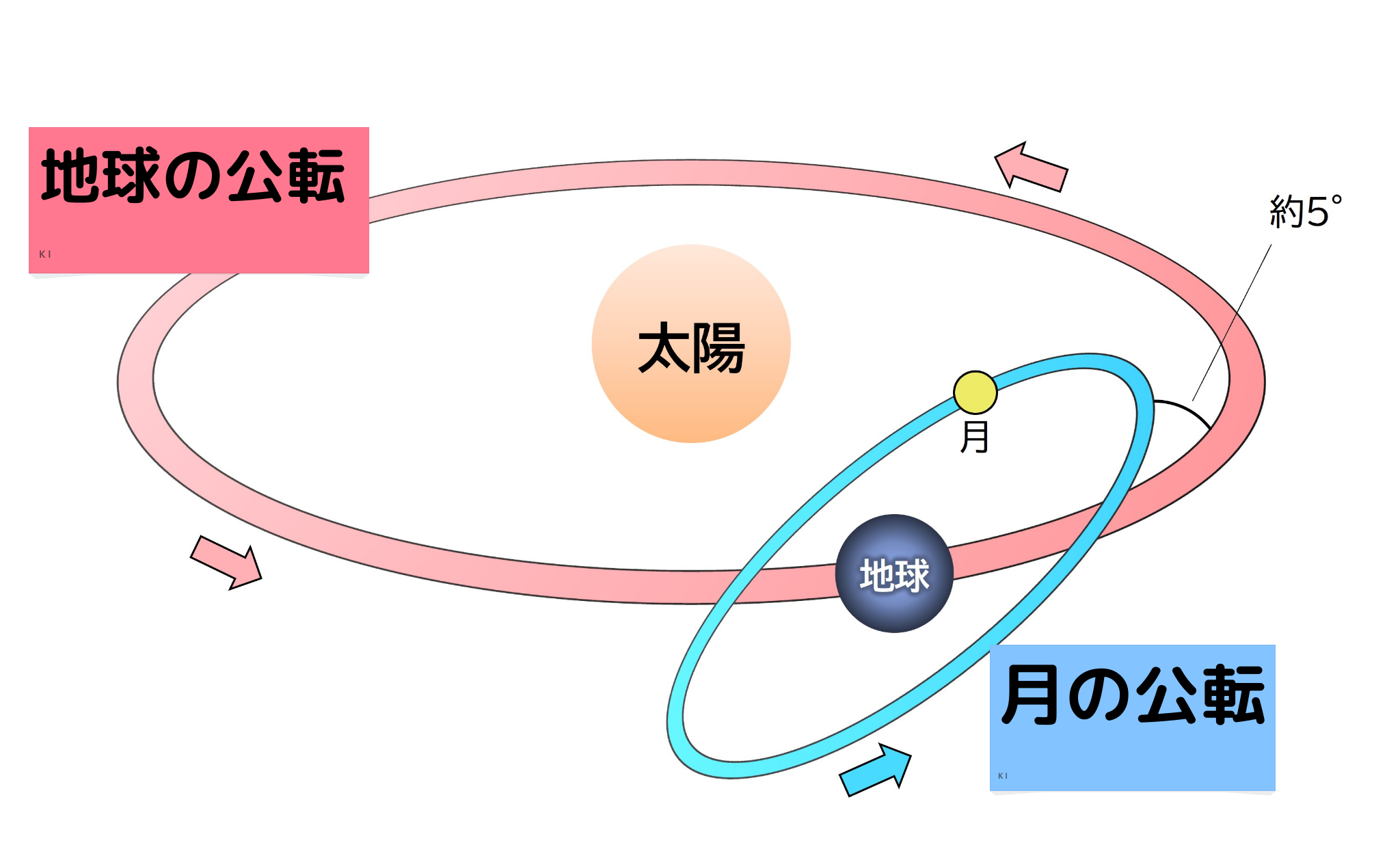

月の自転・公転運動との関連をわかりやすく

月は地球のまわりを自転しながら公転しています。

その軌道は完全な円ではなく、17世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーが示した第一法則「惑星の軌道は楕円である」に従い、地球の重力に引かれて楕円を描いています。

月の運動に関する基本情報を、以下のように整理してみました。このあとお伝えしていく珍しい現象との関連をご覧になっておいてくださいね。

- 公転周期:およそ27.3日(恒星月として)

- 満ち欠けの周期:およそ29.5日(朔望月)。地球も太陽のまわりを公転しているため、ズレと修正により同じ形に戻るまでに余分な時間が必要になる

- 自転周期:およそ29.5日。公転とほぼ同じであるため、常に地球に同じ面を向けている(地球の重力・潮汐力によるズレと修正からなる同期自転)。

- 白道と黄道:

- 白道=月の見かけ上の通り道。

- 黄道=太陽の見かけ上の通り道。

- 白道は黄道に対して約5.1°傾いており、このため日食や月食が毎月起こるわけではない。

- 大きさ:半径約1738km(直径約3476km)、地球の4分の1より少し大きい

- 地球からの距離:

- 平均:約38万4400km(地球約30個分)

- 最も近いとき:約35万km

- 最も遠いとき:約40万km

- この差によって見かけの大きさは約10%変わり、スーパームーンやマイクロムーンといった現象につながる

満月の大きさ:スーパームーンとマイクロムーンの違い

月は地球のまわりを完全な円軌道ではなく楕円軌道で公転しています。

そのため、地球との距離は常に変化しており、最も近いときには約35万km、遠いときには約40万kmと、最大で5万km近い差が生じます。この違いによって、肉眼でも「いつもより大きい」と感じられることがあります。

地球に近い位置で満月を迎えた場合、通常よりも明るく大きく見えるため「スーパームーン」と呼ばれます。

これは天文学的な正式名称ではなく、占星術の分野から広まった通称ですが、今では広く用いられています。

一方、地球から最も遠い位置での満月は「マイクロムーン」と呼ばれ、小さく暗めに見える傾向があります。

なお、地平線近くの月が特に大きく見えるのは「月の錯視」と呼ばれる人間の目の錯覚によるもので、実際に物理的に大きくなっているわけではありません。

また、日食との関係でも興味深い点があります。

- 月が地球に近いスーパームーンのようなときに日食が起こると、月が相対的に大きく見えるため太陽を完全に覆い隠し「皆既日食」になります

- 月が遠いマイクロムーンのような位置にあると、月の見かけの大きさが足りず、太陽の光が輪のように残る「金環日食」になります

ブルームーンの意味と頻度

「ブルームーン(Blue Moon)」は、1か月に2回満月がある場合、その2回目を指す通称です。

通常、満月の周期(朔望月)は約29.5日であるため、1か月に2度満月が巡るのは珍しく、平均すると2〜3年に1度の頻度で起こる傾向にあります。

また、もう一つの別の意味合いとして「1つの季節に満月が4回あるとき、その3回目をブルームーンと呼ぶ」という説もあり、どちらも珍しい現象を指す言葉として用いられることもあります。

実際に月が青く見えるわけではなく、英語の「once in a blue moon(ごくまれに)」という表現に由来しているといわれます。

もしくは、火山噴火や大規模な森林火災によって大気中に微粒子が漂うと、光の散乱の影響で月が青みを帯びて見えることがあり、この現象と重なって「ブルームーン」という呼び方が定着したとも考えられているそうですよ。

ブラックムーンの意味

「ブラックムーン(Black Moon)」は、新月が1か月に2回訪れる場合、その2回目を指す通称です。満月ではなく新月に関わる現象ですが、ブルームーンに対比する形で使われています。

平均すると2〜3年に1度の頻度で起こり、一般的な天文学用語ではありませんが、占星術やカレンダー上のトピックとして注目されます。

意味合いは一定ではなく、「ひとつの季節に新月が4回あるとき、その3回目をブラックムーンと呼ぶ」といった使い方もあり、「今日の月は珍しい月」であることを強調する言葉として知られているといえるものでしょう。

皆既月食でのブラッドムーン

皆既月食が起こると、月は地球の影に完全に覆われながらも、赤銅色に染まって見えます。

これは、太陽光が地球の大気を通過する際に青い光が散乱し、赤い光だけが屈折して月面に届くためです。この現象を「ブラッドムーン(Blood Moon)」と呼びます。

ブラッドムーンは、古代では吉兆・凶兆と結びつけられることもありましたが、天体現象として科学的に説明できるものであり、近年では観測機会がニュースやSNSで広まり、多くの人々が夜空を見上げるきっかけにもなっています。

満月の楽しみ方

お月見の楽しみ方

日本では秋の「十五夜(中秋の名月)」に月を愛でる風習があります。

この日は旧暦8月15日の満月を指し、月見団子やすすきを飾り、収穫や自然の恵みに感謝する習わしが広まりました。地域によっては里芋を供える「芋名月」、栗や豆を供える「栗名月」「豆名月」と呼ぶ行事もあり、食文化と深く結びついています。

さらに、十五夜の約1か月後には「十三夜」と呼ばれる月見の習慣があり、日本独自の「二夜の月見」として珍しい文化が残されています。

現代では、縁側やベランダに飾りを用意して気軽に楽しんだり、子どもと一緒に団子を手作りする家庭もあります。お茶や季節の果物を添えて、古来から続く風習を日常に取り入れ、あえて月を眺める時間を持つこと自体が、より豊かなひとときになることでしょう。

また、日本各地では「観月祭」と呼ばれる行事も行われています。京都の大覚寺や平安神宮をはじめ、湖や庭園などで演奏や献灯とともに月を眺める催しがあり、古くから続く優雅な文化を体験できます。こうした祭事は観光としても人気で、秋だけでなく各地の名所で季節ごとに行われています。

※詳しくは、2025年十五夜は満月?「中秋の名月」の呼び名とお月見の由来をご覧ください。

伝統的な行事に加えて、毎月の満月を気軽に「ちょっとしたお月見」として楽しむのも素敵ですよね。

ベランダでお茶を片手に夜空を見上げるだけでも、日常に小さな小休止の時間を取り入れることができます。必ずしも行事として大がかりに準備する必要はなく、カレンダーに満月の日をチェックして、ご自分なりの「プチ観月」を習慣にするのもおすすめです。

夜空で満月を観測するポイント

満月を観測する際には、以下のポイントを意識するとより美しく楽しめます。

- 場所選び:街灯や建物の光が少ない場所が望ましく、山間部や海辺、郊外の公園などが適しています。都市部では展望台や高層ビルからの観測も人気です。

- 時間帯:満月の出始めや沈み際は、地平線や建物のシルエットと重なって印象的な風景になります。

- 季節ごとの違い:冬は空気が澄んでいるためクリアに見え、夏は湿度が高いため赤みを帯びた月が観測しやすくなります。

- 双眼鏡や望遠鏡:肉眼でも美しいですが、双眼鏡を使うと月のクレーターや海(暗い模様)まで確認でき、観察の幅が広がります。

こうした工夫により、ただ眺めるだけでなく「観測体験」としての満月を楽しむことができます。

SNSで共有する満月の写真撮影のコツ

近年はスマートフォンやデジタルカメラで満月を撮影し、SNSで共有する人も増えています。きれいに撮影するためのコツを整理すると以下の通りです。

- 三脚を使用する:ブレを防ぎ、安定した撮影が可能になります。

- ズームのしすぎに注意:デジタルズームは画質が粗くなるため、光学ズームや望遠レンズの利用が理想的です。

- 露出補正を調整:自動設定では月が白飛びしやすいため、露出を下げると模様がはっきり写ります。

- 構図に工夫を加える:建物、樹木、雲などを一緒に写すと臨場感が出て、単なる天体写真よりも物語性のある一枚になります。

- アプリや編集ソフトを活用:撮影後に明暗や彩度を少し整えると、肉眼で見た印象に近づけられます。

このように、機材やテクニックを工夫することで「ただ月を写す」から「思い出として残す」写真へとグレードアップできます。

暮らしと満月の関係

季節の移ろいを映す満月

毎月の満月には「ウルフムーン」「ストロベリームーン」などの名前があり、それぞれの季節の特徴を表しています。

こうした呼び名を知ることで、ただの天体現象としてではなく、自然や季節のリズムを感じ取る手がかりになります。かつての暦を生活の指標とした日本や北米の先住民の暮らしと同じように、現代でも満月の日をチェックし、日常の中で立ち止まって季節感を意識するのに役立てるのもよいのではないでしょうか。

さらに、現在ではスマートフォンのアプリを使って気軽に月齢を確認できます。

代表的なものに「Moon Phase Calendar」や「月の満ち欠けカレンダー」などがあり、満月や新月の日だけでなく、その日の月齢や次の満月までの日数を知ることができます。

こうしたツールを活用すれば、毎月の月見を習慣化しやすくなり、自然とのつながりをより実感できることでしょう。

農業や生活における月の役割

古来より月の満ち欠けは農業・漁業の大切な目安とされてきました。

月明かりは夜間の作業を助け、特に「ハーベストムーン(収穫月)」は農作業を延長できる頼もしい存在でした。

また、潮の満ち引きは月の引力によって生じるため、漁業や海運にも密接に関わってきました。

現在でも漁業者は大潮・小潮の暦を利用し、月のリズムを生業に取り入れています。

満月と感情のリズム

月の満ち欠けは約29.5日の周期で繰り返され、人間の感情や行動のリズムとも結びつけられてきました。

新月は「始まり」、満月は「高まり」の象徴とされ、古代から祭祀や祈りの時期に用いられました。また、月経周期などの体内リズムとの関係も多く知られているところです。

心理学的にも「周期的な現象を人は心のリズムとして意識しやすい」とされ、文学や芸術においては満月が感情の高揚や神秘性を表すモチーフとして度々描かれるなど、月が心の在り方と結びつけられてきたこと自体が、人々の文化や感性を豊かにしてきたといえるでしょう。

まとめ

満月には北米で用いられてきた12か月それぞれの呼び名があり、季節の指標として農業や狩猟、そして人々の文化と深く結びついてきました。

さらに、スーパームーンやブルームーンなどの珍しい現象も私たちを魅了し、夜空を見上げる楽しみを広げています。

こうした呼び名には、その時季の自然や季節感を映す言葉の力が込められており、暦が整備される前の時代から受け継がれてきた文化遺産といえます。

現代は季節感を意識する機会が薄れがちですが、各月の名前や由来を知ることで、日常に自然の風情を感じることもできるでしょう。

日々の暮らしにおいて満月を眺めることは、自然のリズムを感じ取り、季節の移ろいを味わうひとときにつながります。

そしてその時間は、慌ただしい現代の生活に小さなゆとりと豊かさをもたらしてくれることを願うものです。最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。