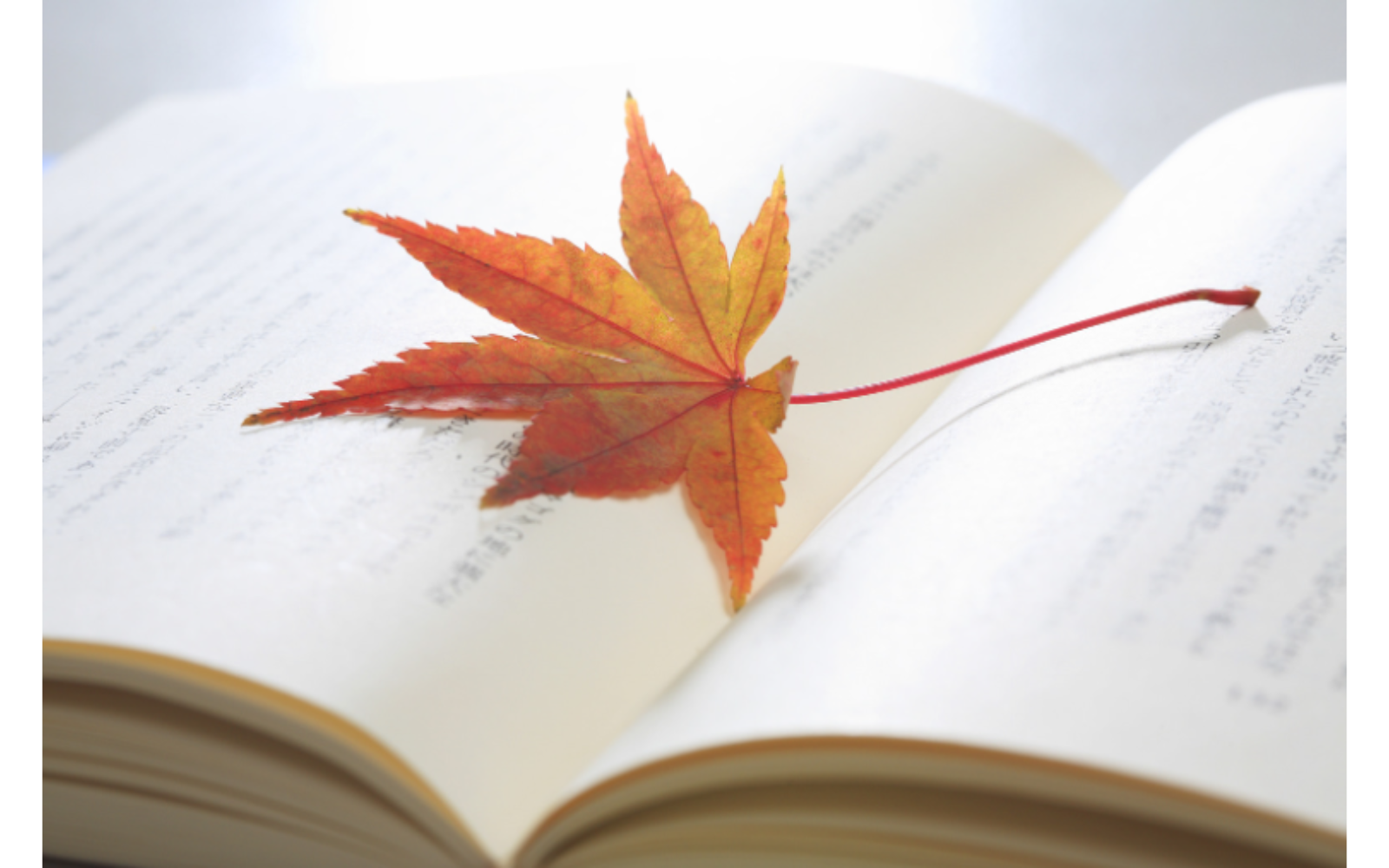

秋の空気が涼しく、夜が長く感じられる季節になると「読書の秋」という言葉を耳にしますが、なぜ秋が読書にぴったりの季節といわれるのでしょうか?

今回は、「読書の秋」の由来や文学的背景、今年2025年の各イベント日程をまとめました。

- 読書週間:10月27日(月)〜11月9日(日)

- 神田古本まつり:10月24日(金)〜11月3日(月・祝)

本との出会いを楽しむヒントをご紹介いたします。

「読書の秋」の由来は?

秋の気候の特徴から

秋は、夏の暑さが落ち着き、冬の寒さが訪れる前の穏やかな時期で、空気が澄み、夜も長くなるため、ゆっくり本を読むのにぴったりの季節です。

照明の下で静かにページをめくる時間が心地よく、「秋の夜長」という言葉にも表されるように、自然と読書に向かいやすい環境が整います。

このような気候的な心地よさが、古来より「読書の秋」という言葉の土台になっているといえるでしょう。

韓愈の「燈火(灯火)親しむべし」

「読書の秋」という表現の起源をたどると、唐の文人・韓愈(かんゆ)の詩『符読書城南(符、書を城南に読む)』に出会います。

……時秋積雨霽、新涼入郊墟。燈火稍可親、簡編可卷舒。……

その中の一節「燈火稍(やや)親しむ可(べ)く、簡編卷舒(かんぺんけんじょ)す可(べ)し」が由来とされています。

この詩の部分は、以下のような意味合いとなります。

「秋になり長雨も上がり、涼しい風が村に吹き込む。夜には灯火に親しみながら、書をひもとくのがよい季節になった」

ここから、「秋は灯の下で読書を楽しむにふさわしい季節」という考え方が広まりました。

そして、「灯火親しむ」は、秋の季語としても知られています。

夏目漱石『三四郎』にも登場

この「燈火親しむべし」という言葉は、日本では夏目漱石の小説『三四郎』(1908年)に引用されたことで、広く知られるようになりました。

作中では、「そのうち与次郎の尻が次第に落ち着いて来て、燈火親しむべしなどという漢語さえ借用して嬉しがるようになった」と記されています。

漱石の作品を通して、文学的にも「秋=読書の季節」というイメージが定着していったそうです。

秋の読書週間について

秋の開催期間

秋の読書週間は、毎年10月27日~11月9日の2週間、文化の日(11月3日)を中心に開催されます。

2025年は第79回を迎え同期間に実施され、期間中は全国の図書館や書店などで、読書を楽しむさまざまな催しが行われます。

2025年第79回読書週間の標語は

毎年標語が掲げられ、2025年の標語は「こころとあたまの、深呼吸。」です。

忙しい日々の中で、本を開き心を落ち着ける時間を大切にしようという思いが込められています。

読書週間のはじまりと歴史

読書週間の始まりは、1947年(昭和22年)にさかのぼります。アメリカの「ブックウィーク」に倣い、日本でも文化復興の一環として「図書週間」が設けられました。

「読書の力によって、平和で豊かな文化国家を築こう」という思いのもと、出版社・取次会社・書店・公共図書館が力を合わせ、新聞や放送などの報道機関も協力して、1947年(昭和22年)11月17日から第1回『図書週間』が開催されました。

各地で講演会や展示会が開かれ、大きな反響を呼んだことから、翌年の第2回からは期間を10月27日〜11月9日(文化の日を中心とした2週間)に改め、名称も現在の「読書週間」として定め、読書週間は全国へと広がっていきました。この活動は「本を読む喜びを分かち合う国民的行事」として根づき、日本は「本を愛する国民」として知られるようになりました。

その後、1949年から現在の「読書週間」として正式に定着し、公益社団法人 読書推進運動協議会が中心となって運営が続けられています。時代の移り変わりの中でも、読書週間の理念は変わらず、人と本、人と人とを結ぶ文化運動として受け継がれています。

読書週間は発足以来、「一人でも多くの人に読書の楽しさを伝えること」を理念に掲げています。その柱には次の4つの運動があります。

1. 国民すべてに読書をすすめる運動

すべての世代が書店や図書館を訪れ、一冊の本に出会うきっかけを持つことを目的としています。読書の楽しさや知る喜びを広く伝えることが活動の原点です。

2.青少年に読書をすすめる運動

情報があふれる時代だからこそ、幼少期や青年期に「本と向き合う時間」を大切にすることが重要とされています。活字文化が人間の思考力や想像力の礎を築くという理念のもと、各地で青少年の読書活動が推進されています。

3. 読書グループの結成促進

全国には約1万を超える読書グループや読書会が活動しており、地域や世代を超えて読書の輪を広げています。読書推進運動協議会では、優れた活動を行うグループへの表彰を通じて、互いの交流と学びを支えています。

4.地域文庫・家庭文庫の充実

読書は身近な場所に本があることで根づくもの。地域の公共図書館や文庫、そしてそれを支える書店やボランティアの存在が、本の文化を守り、地域の学びと交流を育んでいます。

発足からおよそ80年。社会のかたちは変わっても、「本を通じて心を育む」という読書週間の精神は今も変わりません。電子メディアが発達する現代においても、ページをめくる時間は人間性を豊かにする大切なひととき。

今年もまた、読書週間が新たな本との出会いを生むきっかけとなることが願われています。

10月27日は「文字・活字文化の日」

2005年に施行された「文字・活字文化振興法」に基づき、読書週間の初日である10月27日は「文字・活字文化の日」と制定されました。

国民が広く文字や本に親しむきっかけとなるよう、全国で関連イベントが開催され読書週間を盛り上げています。

イベント開催

読書週間にあわせて、全国の書店や図書館では多彩な催しが行われます。

ポスターコンテスト

毎年、公募による「読書週間ポスターコンテスト」が開催され、優秀作品は全国の公共施設や書店で掲示されます(公募締め切りは、毎年概ね6月のようです)。

各自治体図書館イベント

読書週間の期間中、各地の図書館では特設展示や読み聞かせ会、バックヤードツアー、ブックカバー作りやスタンプラリーなどが行われます。

各自治体のホームページや広報誌などで、ご確認ください。

書店くじ

書店では「書店くじキャンペーン」が恒例で、500円以上の購入で図書カードが当たるなどの特典があります。

対象となる全国書店は、ポスター表示などでチェックなさってください。

本屋さんに泊まれるツアー

2025年には、北海道の「MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店」で「本屋さんに泊まれるツアー」の開催が予定されています(申し込みは9月に終了です)。

夜の書店を貸し切り、1泊2日で楽しむユニークな体験型イベントです。

各出版社・書店などの取り組み

各出版社や電子書籍サービスでも、読書週間に合わせてセールや特集が実施されます。

また公式ページ内「若い人に贈る読書のすすめ」では、毎年おすすめの本が選ばれ、全国の学校や図書館で紹介されます。

タイトルを見ると、話題になった本がいくつも挙げられていますね。気になった方はこちらからチェックなさってみてください。

春は「こどもの読書週間」

春にも読書週間があります。4月23日は「世界本の日」および「子ども読書の日」とされており、この日4月23日~5月12日5約3週間が「こどもの読書週間」となっています。

こちらも1959年(昭和34年)に始まり、子どもの読書習慣を育む取り組みとして公益社団法人 読書推進運動協議会による主催で継続されています。

神田古本まつり

2025年開催日程・イベント内容

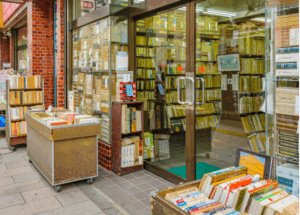

「本の街・神保町」で毎年秋に開かれる「東京名物 神田古本まつり」

2025年は10月24日(金)~11月3日(月・祝)に開催され、第65回を迎えます。

靖国通り沿いには古書店のワゴンがずらりと並び、掘り出し物の本や限定企画を求めて多くの人でにぎわいます。

また、期間中は、古書販売だけでなく、多彩な併催イベントも楽しめます。

文学ファンから家族連れまで幅広く楽しめる内容がそろっており、神保町の秋をより深く味わえる機会です。主な企画をいくつかご紹介します。

主な併催イベント(2025年)

・本の街文化遺産・稀少書展示会(10月24日~26日)

神保町の古書店有志による展示会。美術館級の貴重書が間近で見られる人気企画。

・倉田英之×三上延 神保町放談PART10(10月26日)

アニメ・小説・ミステリーなど、幅広いジャンルを語る恒例トークライブ。

・京極夏彦らによるトークショー「ひどい民話を語る会」(11月3日)

民話と妖怪の世界をユーモラスに掘り下げる文庫化記念イベント。

・神保町古書店街写真プロジェクト(10月28日~11月2日)

学生による展示会。立体地図や古書体験記、和綴じメモ帳づくりなど体験も充実。

・リラックマ×神田古本まつり コラボトート販売(10月24日~11月3日)

観光大使リラックマとの可愛い限定トート。おみやげにも人気です。

詳細は神田古本まつり公式サイトをご覧ください。

書籍・アート・キャラクターが融合する神保町ならではの「秋の文化祭」といった様相を呈して、ワクワクしますよ。

歴史や特徴

神田古本まつりは、専門書、文学全集、雑誌のバックナンバーなど、あらゆるジャンルの書籍が集まるのが魅力で、全国から古書ファンらが参加する日本最大級の古本イベントとして知られています。

前身となる古書販売会は、1950年代から行われており、その流れを受けて現在の形が定着しました。

『東京名物・神田古本まつり』は、昭和35年(1960年)に第1回が開催され、読書週間(10月27日〜11月9日)に合わせて行われることから、「読書の秋」の象徴としても認知され親しまれているといえるでしょう。

現在では、毎年50万人以上が訪れる「東京の秋の風物詩」として定着し、街全体が文学と人の温もりに包まれる季節の行事となり、周辺には文豪ゆかりの地や老舗喫茶店も多く、本とともに「神保町の秋」を楽しむ人々でにぎわいます。

また、東京都古書籍商業協同組合によると、全国各地の古本まつりも秋に最も多く開催されるようです。神保町を中心に、各地で文化の秋が彩られているのですね。

1日中楽しむには

お祭りの会場は広いため、事前に「神保町古書店マップ」をダウンロードしておくと便利です。

個性的な書店や、平積み本の中から掘り出し物に出会えますよ。

また、ふらっと覗いたワゴンから、普段は読まないジャンルの本や表紙買いなど、直感で手に入れられるリーズナブルさも魅力ですし、見て回るだけでも刺激になること請け合いです。

さらに各種の「神保町お散歩マップ」もダウンロードできるよう用意されています。

文豪ゆかりの神社仏閣や老舗喫茶店の他、さまざまなテーマが掲載されているので、古書探しと一緒にお散歩を楽しむのもおすすめいたします。

同時期開催「神田カレーグランプリ決定戦」

古本まつり期間中には、小川広場(千代田区神田小川町3-6)で、恒例の「神田カレーグランプリ決定戦」も行われます。

※2025年は11月1・2日開催です。

食と文化を同時に味わえるこの時期は、まさに「秋の風物詩」でしょう。

その他に「〇〇の秋」といえば

「読書の秋」のほかにも、秋にはさまざまな楽しみがあります。

食欲の秋

稲や果実など多くの作物が実る季節。収穫の喜びを味わう「実りの秋」でもあり、秋刀魚や栗ご飯など旬の味覚を楽しむ季節です。

芸術の秋

明治時代に文部省が展覧会や文化事業を推進したことから、「芸術の秋」という言葉が広まりました。文化の日(11月3日)にも通じる、日本独自の芸術季節です。

スポーツの秋

1964年の東京オリンピックが秋に開催されたことから、運動に親しむ季節として定着。これを記念して「体育の日」(現在のスポーツの日)が設けられました。

行楽の秋

紅葉や気候の安定が旅やお出かけにぴったりの季節。観光地や公園では、秋ならではの景色や味覚を楽しむイベントも増えます。

秋は「○○の秋」と言われるように、感じ方や楽しみ方の幅が広い季節です。

ドライブの途中や秋の夜長に、ご家族や友人同士で「あなたにとっての○○の秋は?」と大喜利のように語り合ってみるのも楽しそうですよね。

笑いながら季節の話題を分かち合うひとときが、秋の記憶をより深くしてくれるかもしれません。

まとめ

「読書の秋」は、気候も落ち着き夜長を楽しむ、古くから受け継がれてきた季節の文化であり、現代では読書週間や古本まつりなどを通じてさらに親しまれています。

- 第79回 読書週間:2025年10月27日(月)〜11月9日(日)

- 第65回 東京名物 神田古本まつり:2025年10月24日(金)〜11月3日(月・祝)

灯火のもとで静かにページをめくる時間も、街歩きで本と出会うひとときも、どちらも秋ならではの贅沢な楽しみ方ですね。

最近、本読めていますか?

心地よい秋の空気に包まれながら、今年も自分らしい“本との時間”を見つけてみてはいかがでしょうか。