「今日のお休みは何の日だから?」と思うこと、ありませんか?

「休日」には広い意味があり、「祝日」も含まれます。

今回は、学校や会社が休みになる「休日」の種類、法律で定められた「国民の祝日」および付随した振替休日・国民の休日の意味や日程一覧、そして「祭日」との違いについて、整理しわかりやすくお示ししております。

カレンダーの「赤い日」に込められた思いや歴史も、より身近に感じられるかもしれませんよ。

休日とはどんな日?

休日とは?

「休日」とは、一般的に「仕事の業務や学校の授業を休む日」を指します。

『広辞苑』第6版では、以下の通りに示されています。

①業務・授業などを休む日。

②公の機関が職務・業務の執行を原則として休むと定めた日。日曜日、国民の祝日など。

また、『明鏡国語辞典』においても、「学校や会社で業務・授業などを行わない日。休みの日。国民の祝日」と記されています。

土・日曜日や祝日、年末年始などがこれにあたります。

祝日について

「祝日」も休日に含まれ、「国民の祝日に関する法律(祝日法)」に基づいて定められた「国民の祝日」として「国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日」を指します。

『広辞苑』第6版での説明は、以下の通りです。

めでたい日。いわいの日。特に、国で定めた祝いの日。

すべての祝日は、カレンダー上の日曜日以外の「休日」として赤い印字の日となるもので、役所や学校、多くの企業なども原則として休業となります。

労働基準法に基づく法定休日と法定外休日

労働基準法では、使用者(会社)は労働者に対し「1週間に1日、または4週間を通じて4日」の休日を付与することが義務づけられています。これが「法定休日」です。

それ以外に、企業が独自に設定する休日(例:土曜日・年末年始など)は、「法定外休日」と呼ばれます。

また、振替休日・代休に関しては、労働契約・就業規則の状況によってそのいづれかに該当することになります。

会社カレンダー上の「公休日」は、この両者の組み合わせによるものとなっています。

休日と休暇の違い

「休日」はそもそも勤務が免除される日であるのに対し、「休暇」は勤務日において本人の希望で休む制度を指します。

さらに休暇には、「法定休暇」として年次有給休暇や育児・介護休暇、「特別休暇」として慶弔休暇・夏季休暇・リフレッシュ休暇などが該当します。

「休日」は会社側が決める日、「休暇」は個人が取得する日、と覚えるとわかりやすいでしょう。

学校の休業日

学校教育法施行令では、公立学校の学期および休業日を、教育委員会が定めることが規定されています。

通常は、祝日・土曜日・日曜日・夏季・冬季・学年末などが休業日ですが、地域により休業期間が異なる場合や独自の休業日が設けられています。

たとえば、北海道では厳冬期に長い冬休みを設けているほか、東京都では「都民の日(10月1日)」を休業日とする学校や、校長が特に定める日としての開校記念日も含まれます。

その他、急迫の事情や学校保健安全法による臨時休業日もあります。

国民の祝日・振替休日・国民の休日について

国民の祝日とは?

「国民の祝日」とは、1948年(昭和23年)に制定された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」に基づいて定められた日で、制定の目的は「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」です。

制定にあたり、それまでの「祝祭日制度」が廃止され、現在は年間16日が「国民の祝日」として定められています。

※詳しくは、後の項目で日程と共にお示ししております

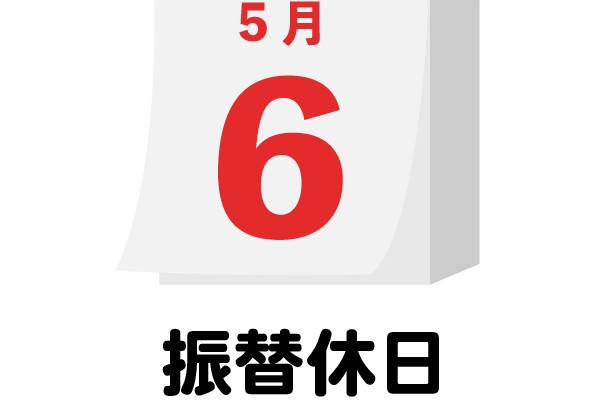

「振替休日」になる日は

「振替休日」は、「国民の祝日」が日曜や他の祝日に重なった時、その日の後の最も近い平日が代わりに休みになる日の通称です(祝日法第3条第2項に規定する休日のことを指します)。

たとえば「こどもの日」が日曜日なら、その翌月曜日が振替休日になります。

「国民の休日」になる日は

「国民の休日」は、前後の日が「国民の祝日」で挟まれた平日が休みになる日の通称です(祝日法第3条第3項に規定する休日のことを指します)。

具体的には、「敬老の日」と「秋分の日」の間に数年に一度、不定期に現れる休日がこれにあたります。

たとえば、9月21日(月)が敬老の日、23日が秋分の日の場合、22日が国民の休日です。

ハッピーマンデー制度

2000年(平成12年)1月10日より導入された「ハッピーマンデー制度」は、月曜日に祝日を移動することで3連休を増やす仕組みで、対象は次の4つの祝日です。

- 成人の日(1月第2月曜)

- 海の日(7月第3月曜)

- 敬老の日(9月第3月曜)

- スポーツの日(10月第2月曜)

「国民の祝日」の日程移動が行われたことも

令和2年(2020年)及び令和3年(2021年)に限り、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあわせた「国民の祝日」の移動がありました。

・海の日… 2020年 7月23日(木)、2021年7月22日(木)

・体育の日… 2020年7月24日(金):スポーツの日に改名、2021年7月23日(金)

・山の日… 2020年8月10日(金)、2021年8月8日(日)

記憶していらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

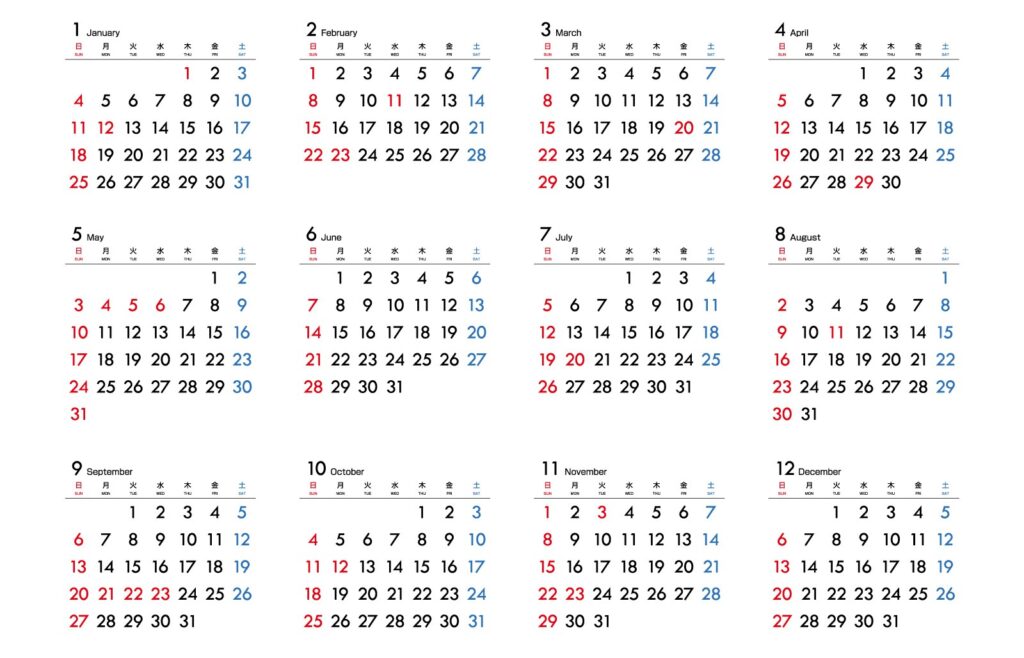

2026年「国民の祝日」などの日程および意味一覧表

| 祝日名 | 日付 | 意味・趣旨 |

| 元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う |

| 成人の日 | 1月12日(月) | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます |

| 建国記念の日 | 2月11日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う |

| 天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う |

| 春分の日 | 3月20日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |

| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす |

| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念 |

| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ |

| こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |

| 休日 | 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |

| 海の日 | 7月20日(月) | 海の恩恵に感謝する |

| 山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恵みに感謝する |

| 敬老の日 | 9月21日(月) | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |

| 休日 | 9月22日 | 祝日法第3条第3項による休日 |

| 秋分の日 | 9月23日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ |

| スポーツの日 | 10月12日(月) | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う |

| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |

| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |

祝日・祭日の違い

祭日とは?

祭日は、『広辞苑』第6版では以下のように記されています。

①祭りを行う日。皇室の祭典を行う日。大祭日と小祭日とがある。神道で、死者の霊を祭る日。「国民の休日」の俗称。

②物忌みする日。日忌。

かつては「祝祭日制度」として、「祭日」は皇室祭祀の日、「祝日」は国家の記念日として、区別されていました。

また広辞苑には「祝祭日」の記述として、「祝典・祭典の行われる定例の日。国家的・宗教的に制定された祝日と祭日。」とあり、祭日の具体例として、キリスト教の四旬節・復活祭・クリスマス、仏教の灌仏会などが挙げられています。

祝祭日から現在の祝日へ

1948年(昭和23年)「国民の祝日に関する法律(祝日法)」制定にあたり、それまでの「祝祭日制度」が廃止され、現在は法律上の「祭日」という休日は存在しなくなりました。

「祭日」が公的な記録としては消えたことは、『有斐閣 法律用語辞典 第2版』にも記されています。(参考:「NHK放送文化研究所」 ことばの研究 > 放送現場の疑問・視聴者の疑問 より)

しかしながら日常会話において、休日や祝日に対し「祭日」という言葉が依然として使われることがありますよね。

その理由は、戦前・戦中を生きた人々が引き続き使用していること、および、一部の祭日が「祝日」として継続されているからと考えられます。

国民の休日の日程として残ったかつての祭日は

かつての祭日の中で、名称や趣旨を変えて現在の祝日の日程として、受け継がれているものが5つあります。

| 現在の祝日 | 旧祭日 | 日付 |

| 元日 | 四方節(しほうせつ) | 1月1日 |

| 建国記念の日 | 紀元節(きげんせつ) | 2月11日 |

| 春分の日 | 春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい) | 3月20日頃 |

| 秋分の日 | 秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい) | 9月22日頃 |

| 勤労感謝の日 | 新嘗祭(にいなめさい) | 11月23日 |

このように、「祭日」は形を変えて、いまも私たちの暮らしの中に引き継がれているともいえるかもしれません。

まとめ

今回の内容をもう一度整理いたします。

・休日:仕事や学校の業務や授業を休む日で、会社や学校が定めるもの、および国民の祝日

・祝日:「国民の祝日に関する法律(祝日法)」に定められた国民の祝日を指し、国民全体で祝い、感謝や記念をする日として、16すべて休日にあたる

・振替休日:「国民の祝日」が日曜や他の祝日に重なった時、その日の後の最も近い平日が代わりに休みになる日の通称、祝日法による特別な休日

・国民の休日:前後の日が「国民の祝日」で挟まれた平日が休みになる日の通称、祝日法による特別な休日

・祭日:皇室で行われる日本固有の宗教行事の日を指していた、現在は休日ではない

法律の上では祭日は存在しなくなりましたが、日常の言葉としての名残りも続いています。

普段何気なく過ごしている休日にも、歴史変遷や意味がありました。

カレンダーの赤い日に込められた思いを知ることで、1日1日をより丁寧に感じ取るきっかけになるかもしれませんね。

今回のお休みは、何の日でしたか?