朝焼けや夕焼けの空に出会ったとき、その色合いの美しさに思わず足を止めた経験、ありませんか?

同じ太陽の光でありながら、朝と夕方では異なる色に染まる理由があります。

さらに、その色彩が最も美しく見える時間帯は「マジックアワー」と呼ばれ、写真撮影や観察の楽しみとしても知られています。

今回は、朝焼けと夕焼けの色の違い、現れる時間帯、マジックアワーとの関係をわかりやすくお伝えいたします。日常にドラマティックなひとコマを。

朝焼けと夕焼けの基本的な違いは

朝焼けと夕焼けは、どちらも太陽光が大気を長く通過することで赤や橙色に染まる現象ですが、現れる時間帯や色の見え方には違いがあります。

- 朝焼け:日の出前~日の出直後にかけて見える現象。東の空に現れ、静けさや一日の始まりを象徴する色彩を持ちます。

- 夕焼け:日の入り直前~日の入り後にかけて見える現象。西の空に現れ、日中から夜への移り変わりを感じさせる色合いが特徴です。

広辞苑第7版では、それぞれ以下のように説明されています。

朝焼け:日の出前に、東の空が赤く見えること。

夕焼け:日没の際、地平線に近い空が紅色に染まる現象。日光が空中を昼間よりも長い距離通ってくるため、青色の光は散乱され、波長の長い赤色や黄色の光が多く透過するので起こる。

朝焼け・夕焼けが現れる時間帯「薄明」とは

朝焼けや夕焼けが見られる時間帯は「薄明(はくめい)」と呼ばれ、日の出前や日の入り後に見られる空のほのかな明るさを指します。太陽が地平線の下にある間も、大気中で散乱した光が空をほのかに明るくするために生じる現象です。

※次の章でお伝えする「マジックアワー」も薄明に含まれます。

広辞苑第7版では、以下のように説明されています。

日の出前または日没後見られる天空のほのかな明るさ。地平線下にある太陽の光が、上層大気または浮遊微細物によって散乱されて生じる。

天文学では、この「薄明」を太陽の高度によって次の3種類に分類されています。

- 天文薄明(太陽高度 −18度~−12度):星の観察がまだ可能な段階

- 航海薄明(−12度~−6度):海上で水平線が判別できる明るさ

- 市民薄明(−6度~0度):屋外で灯りを使わず活動できる程度の明るさ

太陽と地平線の位置関係から、以下の順番に進みます。

- 朝 :天文薄明 → 航海薄明 → 市民薄明 → 日の出

- 夕方:日の入り → 市民薄明 → 航海薄明 → 天文薄明

また、天文学上「日の出・日の入りの時刻」は「太陽の上辺が地平線(または水平線)に一致する時刻」と定義されています。

「薄明」の時間帯の古典・文学的表現

日本の古典や文学では、この時間帯を詩情豊かに表現する言葉が多く残されています。

- 朝の薄明

- 黎明(れいめい)・払暁(ふつぎょう):夜明け直前の暗さと光の入り混じる時間

- 暁(あかつき)・東雲(しののめ)・曙(あけぼの):夜が明け始める頃の柔らかな光を表す

- 彼者誰(かわたれ):「彼は誰なのか」と顔が見分けにくい薄暗さから生まれた表現

- 夕の薄明

- 黄昏(たそがれ):顔が見分けにくくなるほどの夕闇。「誰そ彼?」に由来

- 薄暮(はくぼ):日没後の薄暗さを漢語的に表した表現

- 夕暮れ・日暮れ:日常的に使われる「夕方~宵よい」への移行を示す

このように、「薄明」は科学的な表現である一方、古来の日本語では黎明・曙・黄昏・薄暮といった多様な言葉が使われ、同じ時間帯であっても状況や文学的表現によって呼び分けられてきました。

その両側面を知ることで、朝焼けや夕焼けをより豊かに捉えるヒントになるのではと思い、取り上げてみました。

朝焼けの特徴と色合い

朝焼けは、東の空にまず「暁(あかつき/あけぼの)」の光がわずかに差し始めるところから始まります。

暁にはまだ夜空の余韻が残りつつ、赤みや橙色が混じる非常に淡い色合いが見られます。

その後、夜明け前の薄明(天文薄明・航海薄明・市民薄明)が進むにつれて、赤みと橙の色調がだんだん濃くなり、やがて澄んだ青空へと移っていきます。

湿度が低く、空気が澄んでいる冬の朝は、色の輪郭がくっきりとした鮮やかな朝焼けになりやすいです。

日本の伝統色を使った朝焼けの色彩表現

- 曙色(あけぼのいろ):明け方の淡い黄赤色。暁の初め、空がうすく染まり始める時

- 東雲色(しののめいろ):夜が明けはじめた東の空に生じる薄い黄赤。濃度が弱く、柔らかな色の層をなす

- 紅掛空色(べにかけそらいろ):朝焼けの中でも、わずかに紅(赤み)がかかっている淡い空の色

- 暁鼠(あかつきねず):淡い紫がかかった灰色~薄紫系で、夜と朝の境界・暁の雰囲気を表す伝統色

夕焼けの色と変化

夕焼けは、日没前の「黄昏(たそがれ)」の始まりから色が劇的に変わり始めます。

日没近くになると太陽の光が水平に近くなり、赤や橙の光が大気を長く通るため、その色彩が強くなります。

日没後、市民薄明→航海薄明→天文薄明の順で暗くなっていく中で、色が紫がかったり、深い青へと移行したりします。

気温・湿度・微粒子の有無によって、夕焼けの濃さや色の持続時間が大きく変わります。

日本の伝統色での夕焼けの色彩表現

- 茜色(あかねいろ):強い赤みの夕焼け色。太陽が低くなった西の空で橙から赤へと強まる色

- 夕映え(ゆうばえ):夕方、光が西の雲や山などを反射して赤く照らされる様子そのものを表す

- 瞑色(めいしょく):夕方のほの暗い時間帯、紫がかった深みのある色。黄昏が進んで、夜の色へ移る直前の雰囲気

朝焼けと夕焼けの色の違いを比較

色の見え方の比較としては次のようになります:

- 朝焼け:澄んだ赤・橙・淡い黄が中心。柔らかさがあり、夜から朝へと移る清々しい印象。太陽が昇るにつれて青空へと移行するまでの時間が比較的短い。

- 夕焼け:赤・橙から紫まで幅広い変化。午後の熱と湿度、空気中の微粒子の影響を受けやすいため、色がより濃く、変化の幅が大きい。夕方のグラデーションが長く続くことが多い。

ただし、これらを空のみの写真や動画などで見分けるのは、意外と難しい場合があります。

季節(春・秋・冬など)や気象条件(湿度・雲・微粒子の量など)が異なれば、同じ「朝焼け」あるいは「夕焼け」でも色の濃さや時間の長さ・グラデーションの表情が大きく違って見えるためです。

特に暁や黄昏の時間帯は、光の微妙な差が印象を左右することが多いため、他に一緒に移っている内容から生活時間を類推するなどの工夫が必要になるでしょう。

マジックアワーについて

マジックアワーとは?意味・時間帯・条件

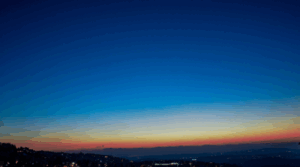

マジックアワーとは、日の出前や日の入り後に訪れる「薄明」の時間帯に、空の色が刻一刻と変化して美しく見える現象の総称で、時間にすると日の出・日の入りの前後30~40分くらいです。

またマジックアワーには、ゴールデンアワーとブルーアワーが含まれています。

この時間帯には、太陽が地平線近くにあるため光が柔らかく拡散され、日中には見られない独特の色彩が現れます。

特に写真撮影では「魔法のような時間」と呼ばれるほど人気があり、風景や人物が自然な陰影をまとった表情で写し出されます。

条件としては、おもに晴天で雲が少ないことが望ましく、空気が澄む冬には特に鮮やかで奥行きのある色合いを楽しむことができます。

マジックアワーの時間帯ごとの色彩変化と表現

- 日の出前:夜空から濃い青(ブルーモーメント)を経て、赤や橙の朝焼け(ゴールデンアワー)へと移り変わる。

- 日の入り後:夕焼けの赤や橙(ゴールデンアワー)が深まり、やがて紫や濃い青(ブルーモーメント)へと変化する。

このように、朝と夕では順番は逆になりますが、どちらもグラデーションが美しく、観賞や撮影に適した時間帯です。

ブルーアワー・ブルーモーメントの意味・時間帯・特徴

- ブルーアワー:マジックアワーの中で、太陽が地平線の下0〜−6度に位置する30~40分ほど。空全体が濃い青に染まる時間帯を指します。

- ブルーモーメント:ブルーアワーの中でも特に空が最も深い青色に包まれる瞬間の現象を表す言葉です。

つまりブルーアワーは「時間帯」、ブルーモーメントは「現象」を意味しています。冬の快晴時など、空気中の水蒸気が少ない条件で最もはっきり現れます。

ゴールデンアワーの意味・時間帯・特徴

- ゴールデンアワー:太陽が低い角度(高度+6度から0度)にある日の出直後や日の入り直前の約30〜40分。柔らかい赤や橙の光が差し込み、温かみを帯びた雰囲気になります

- 朝は「朝焼けの中で迎えるゴールデンアワー」、夕は「夕焼けそのものがゴールデンアワー」にあたります

写真では人物や建物の陰影がやわらかく、肌色や景色が温かなトーンで映し出されるため、多くのカメラマンに好まれる時間帯です。

朝と夕「マジックアワー/薄明」における朝焼け・夕焼け・日の出・日の入りの順番を整理

朝と夕の時間帯を整理すると以下の順番になります。

- 朝の時間帯(日の出前後):

夜空 → ブルーモーメント(ブルーアワー) → 日の出 → 朝焼け(ゴールデンアワー) → 青空 - 夕方の時間帯(日の入り前後):

青空 → 夕焼け(ゴールデンアワー) → 日の入り → ブルーモーメント(ブルーアワー) → 夜空

つまり、朝焼けと夕焼けはマジックアワーの中に含まれ、その一部がゴールデンアワーにあたり、またブルーアワーの中ではブルーモーメントという短い現象が見られるのです。

これらを意識すると、観賞や撮影のタイミングを逃さず、自然の色彩をより深く楽しむことができます。

マジックアワーと地域による違い:日本と海外(高緯度地域の場合)

マジックアワーの長さや見え方は、地域の緯度によって大きく変わります。

日本(中緯度地域)では、マジックアワーはおよそ30分から1時間程度で終わります。日の出や日の入りの前後に、短い時間だけ赤や青のグラデーションが現れるのが一般的です。

一方、北欧やカナダ、アラスカなどの高緯度地域では、太陽の高度変化が緩やかなため、マジックアワーが数時間に及ぶこともあります。特に夏至前後には「白夜」と呼ばれる現象が起こり、太陽が地平線に沈みきらず、一晩中薄明が続きます。この場合、夜になっても完全に暗くならないため、ブルーアワーやゴールデンアワーに相当する色彩が長時間見られるのです。

逆に冬至の頃は太陽が低いまま一日が過ぎるため、日中でも朝焼けや夕焼けに似た柔らかな光が続き、長いマジックアワーのような景観になります。

このように、日本では限られた短時間に凝縮されるマジックアワーも、高緯度地域ではゆったりと味わえるのが特徴です。旅行先や撮影地によっても、その時間の長さや印象は大きく異なるといえるでしょう。

朝焼けと夕焼けの色彩の科学

光の散乱と色の変化

太陽光はプリズムで分けるとわかるように、赤から紫までの7色を含んでいます。この光が大気を通過する際、空気分子や微粒子によって散乱され、空の色が決まります。

- レイリー散乱:波長の短い青や紫の光が、空気分子によって効率的に散乱される現象。日中に空が青く見えるのはこのためです。

- ミー散乱:水滴や塵など比較的大きな粒子で起こる散乱。夕立前後の空や、霞んだ夏の夕暮れに見られる白っぽい光の拡散はこの影響です。

日中は太陽が高く、光が大気を短い距離で通るため、青い光が優勢になります。

しかし朝夕は太陽が傾き、光が大気中を長い距離通過するため、青い光は途中で散乱し尽くされ、波長の長い赤や橙だけが目に届きます。

これが朝焼けや夕焼けの基本的な仕組みです。

湿度や気象条件が与える影響

空の色は大気の状態によって大きく変化します。

- 湿度が高い日:大気中の水蒸気や雲粒がミー散乱を強め、赤や紫が際立つことがあります。夏の夕焼けが柔らかく霞んだ印象になるのはこのためです。

- 空気が澄んだ冬:水蒸気が少ないため散乱が抑えられ、赤や橙がくっきりと鮮やかに見えます。

- 火山活動や黄砂:大気中の微粒子が増えると、太陽光がさらに散乱され、特に赤や紫の色合いが強調されることがあります。

このように、空の色は単に時間帯だけでなく、気象条件や大気中の微粒子の量にも左右されるのです。

時間帯による色の変化と特徴

- 朝焼け:東の空に現れ、比較的短時間で青空に切り替わります。色は淡い赤や橙が中心で、清々しい印象を与えます。大気が冷え込んで安定しているため、澄んだグラデーションが見られることが多いです。

- 夕焼け:西の空に現れ、赤から橙、紫へと長いグラデーションを描きます。日中の湿度や塵の影響を受けやすく、鮮烈な赤から幻想的な紫まで幅広い色彩が現れるのが特徴です。

珍しい色の現象:ピンクや紫の空とビーナスベルト

朝焼けや夕焼けの空は赤や橙が基本ですが、条件によってはピンクや紫色に染まることもあります。

これは、空に薄い雲が広がり、その雲がすりガラスのような役割を果たして光を散乱させるためです。青い光と赤い光が混ざり合い、ピンクや紫といった中間色が生まれます。特に高層の薄雲が広がると、空全体が柔らかな桃色に輝くことがあります。

また、マジックアワーの時間帯に「ビーナスベルト」と呼ばれる現象が見られることもあります。

太陽と反対側の地平線付近に、青い地球の影と、その上に重なるようにピンク色の帯が現れる現象です。地球の影が夜の色を映し、その上に赤い光が散乱して重なることで、幻想的な2層のグラデーションになります。

冬の乾燥した大気や、太平洋側の快晴の朝夕には特に見やすく、空を観察する楽しみを広げてくれる現象のひとつです。

朝焼け・夕焼け・マジックアワー撮影のテクニック

カメラ設定の最適化

朝焼けや夕焼けの色を美しく残すための、カメラの基本設定をしておきましょう。

- ISO感度:低め(ISO100〜200)で設定し、ノイズを抑える。暗さが気になる場合でもISO400までに留めると粒状感が目立ちにくい

- ホワイトバランス:

- 「太陽光」設定で自然な色合いに

- 「曇天」設定にすると赤や橙が強調され、夕焼けの雰囲気をより温かく表現できる

- 焦点距離:

- 広角レンズ(24mm前後)で空全体や風景を広く切り取る

- 望遠レンズ(70〜200mm)で太陽や地平線付近を大きく写し、圧縮効果で色彩の濃さを強調する

三脚や露出(絞り・シャッタースピード)の調整ポイント

空の明るさは刻々と変化するため、安定感のある撮影環境と露出の調整が欠かせません。

- 三脚を使用してブレを防ぎ、低速シャッターでも安定した撮影を可能にする

- 絞り値(F値):F8〜F11程度で風景全体にピントを合わせやすい

- シャッタースピード:1/10〜数秒のスローシャッターで光を取り込み、空のグラデーションを滑らかに表現。特に雲の動きを活かすなら1〜5秒程度が効果的

- 露出補正:−0.3〜−1.0で調整すると、色が濃く引き締まった仕上がりになる

逆光を活かした撮影方法とは

光源が正面にある状況でも工夫次第で印象的な写真が撮れます。

- 被写体をシルエットとして配置すると、ドラマチックな雰囲気が生まれる

- 樹木や建物、人のシルエットを空と組み合わせると、ストーリー性のある写真に仕上がる

色補正とグラデーションの活用

撮影後の調整や補正も、空の印象を再現するうえで重要です。

- RAW形式で撮影し、後から色温度や彩度を微調整すると、実際に見た空に近い表現が可能

- グラデーションフィルター(物理的なフィルターや現像時のデジタル処理)を用いると、地平線近くの赤と上空の青を自然にバランスよく仕上げられる

理想的な撮影スポットの選び方

撮影場所の選定は、写真の印象を大きく左右します。

- 地平線や水平線が広く見渡せる場所:海辺や湖畔は空の色変化が際立ちやすい

- 山頂や高台:視界が広く、遠くの空まで見渡せる

- 街中の高層建築物:都市のシルエットと夕焼けを組み合わせると印象的な写真になる

幻想的な写真を撮るための準備

美しい瞬間を逃さないためには、事前の計画や準備が欠かせません。

- 撮影開始の30分前には現地に到着し、構図を確認しておく

- 天気予報で雲の量をチェック。薄い雲がある日はピンクや紫の空が期待でき、快晴の日は鮮やかな赤や青が映える。ちぎれ雲がある場合は雲も含めて陰影のついたドラマティックな空を写し出す

- レリーズやタイマー機能を活用して手ブレを防ぐと、より安定した仕上がりになる

まとめ:朝焼け・夕焼けを含むマジックアワーを楽しみましょう

朝焼けと夕焼けは、どちらも太陽光の散乱によって起こる自然現象ですが、現れる時間帯や色彩の印象には違いがあります。さらに、その美しさが最も際立つのが「マジックアワー/薄明」です。

日の出・日の入りは、「太陽の上辺が地平線(または水平線)に一致した瞬間」と定義されます。その前後には、空の色が劇的に変化する短い時間帯があり、一般的に30〜40分ほど続くといわれています。この限られた時間の中で、空は次のような順番で移ろいます。

- 朝の時間帯(日の出前後):

夜空 → ブルーモーメント(ブルーアワー) → 日の出 → 朝焼け(ゴールデンアワー) → 青空 - 夕方の時間帯(日の入り前後):

青空 → 夕焼け(ゴールデンアワー) → 日の入り → ブルーモーメント(ブルーアワー) → 夜空

つまり、日の出はブルーモーメントからゴールデンアワーに切り替わる境目、日の入りはゴールデンアワーが終わりブルーモーメントへ移る境目にあたります。

朝焼けや夕焼けはマジックアワーの中に含まれ、その中でもゴールデンアワーやブルーモーメントといった呼び名で特徴的に捉えられています。観賞や写真撮影にとっては格別のひとときであり、同じ自然現象でも季節や気象条件によってまったく違う表情を見せてくれます。

次に空を見上げる際には、この時間帯の変化を意識して、自然が描き出す色彩のドラマをじっくりと楽しんでみませんか。