水が雲の中でさまざまな形状に変化して、空から降ってくるのは不思議だなと感じてしまいます。

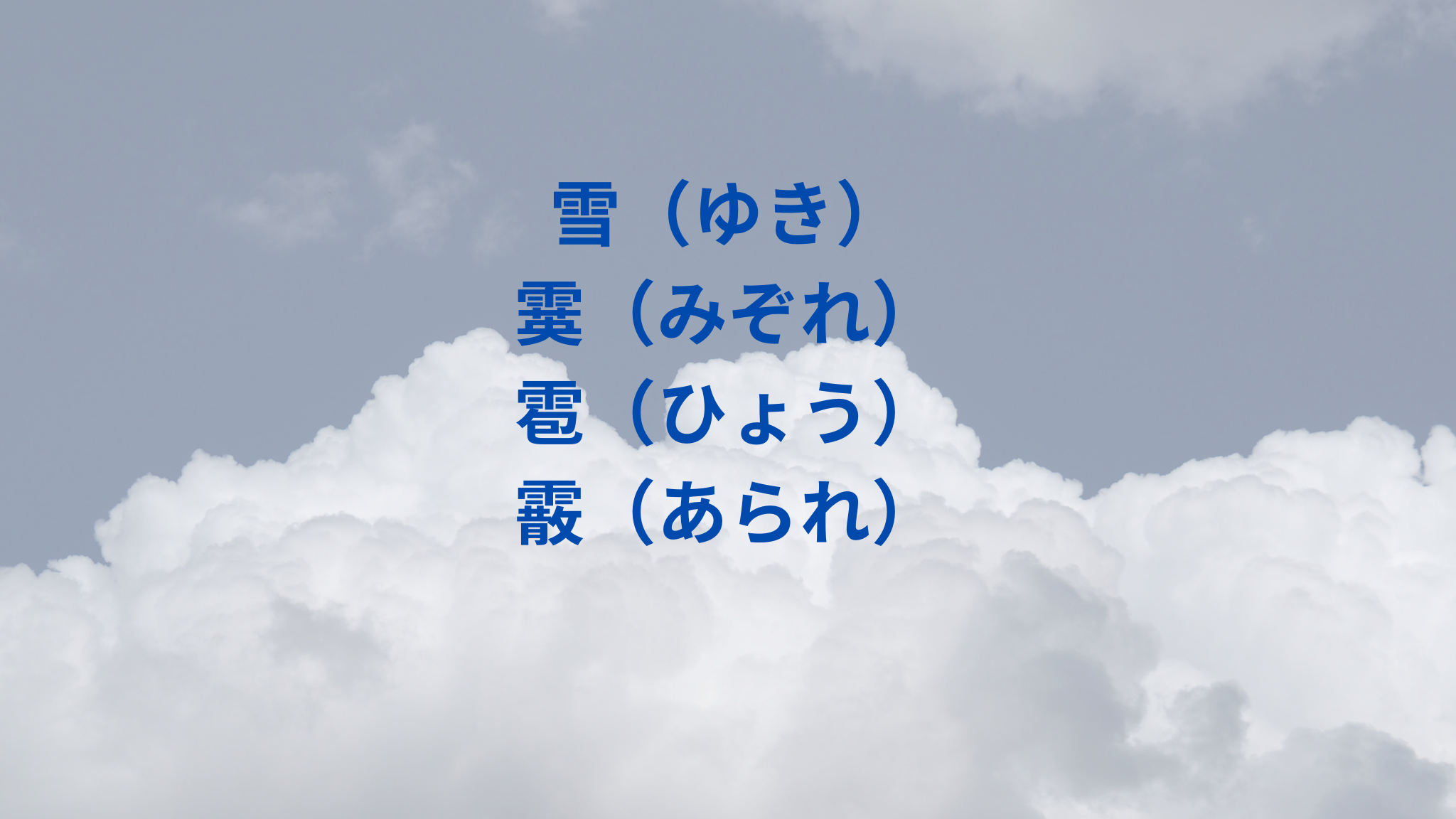

雨冠(あめかんむり)のつく中でも、霰(あられ)雹(ひょう)霙(みぞれ)雪は、似ているようで異なる特徴を持ち冬以外に降るものもあります。

これらには、どのような違いや降る条件などがあるのでしょうか?ひとつずつ整理していきます。

雹(ひょう)・霰(あられ)について:主には冬以外

雹(ひょう)は直径5ミリ以上の氷の粒

雹(ひょう)は、雲の中で形成された氷の粒で、直径が5ミリ以上のものを指します。特に積乱雲の中で発生しやすく、雷を伴うことが多いのが特徴です。

雹が降るしくみと条件は積乱雲

雲の中の雲つぶは、はじめは水滴が冷やされた小さな氷の結晶として存在し、ぶつかり合いながら大きくなると雲から落下するのが一般的です。

しかし積乱雲の雲の中は、上昇気流と下降気流が激しく入り乱れた状態のため容易には落下せず、氷の粒同士が激しくぶつかりながら押し上げられては水滴が付着して凍結し大きくなることを繰り返します。

最終的に、上昇気流で支えられなくなるほどの大きさになると、雹として地上に落下します。

春や秋に発生しやすいが日本海側は冬も

日本では発生に地域差が大きいといえますが、雹は春や秋に降ることが多い現象です。 これは、春や秋には地表と上空の気温差が大きく大気が不安定になり、積乱雲が発生しやすいためです。

冬は他の季節に比べて積乱雲が発達しにくく、直径5ミリ未満の霰(あられ)になることがほとんどですが、日本海側では冬も積乱雲が発生するため、雹になります。

一方、夏は積乱雲の発生はみられても気温が高いため、形成された雹が途中で溶けて雨となる場合が多いのですが、初夏には雹のまま降ることもあります。

気象情報「降ひょう」は特大サイズ観測も

「降ひょう」は、雹による被害を防ぐために発表される気象情報です。

雹が降る前触れには以下のようなものがあります。

- 空が急に暗くなり昼間でも周りが暗い

- 急に肌寒いほどひんやりした風が吹く

- 空が暗くなり雷光や雷鳴が発生

- 空が暗くなり急に強い雨が降り出す

降ひょうはほとんどの場合、数分という短時間とはいえ、1センチほどの大きさでは時速50キロのスピード、大きいもので直径5センチ以上になると、時速百キロを超える速度で落下することがあります。(過去には、国内でかぼちゃ大でキロ単位の巨大な降ひょうも記録されています。)

そのため、強い衝撃を伴い、建物や農作物、自動車などに大きな被害をもたらす場合がありますので、 万が一、雹の予報が出た場合は、外出を控えるとともに以下のような対策を取りましょう。

- 車内・屋内への避難

- 雨戸・シャッターを閉める

- 車を毛布などで覆う 等々

霰(あられ)は直径5ミリ未満の氷の粒

霰(あられ)は雹と同じように雲の中で形成される氷の粒で、直径5ミリ未満のものを指します。 降る仕組みや条件はほぼ雹と同じですが、氷の粒が小さいため、冬にも降ることがあります。

霰の2つの種類

- 雪あられ

- 白くて柔らかく地面に当たって割れる、容易につぶれる

- 短時間で形成された霰に多い

- 冬に降ることが多く、雪と一緒に見られることがある

- 天気予報では「雪」

- 氷あられ

- 半透明で硬く、容易にはつぶれない

- ゆっくり形成された霰に多い

- 雹のように春や秋に降ることが多い

- 天気予報では「雨」

気象上ではどちらの場合も「あられ」として観測されます。

雪・霙(みぞれ)について

雪が降るしくみと条件

大気中の水蒸気が冷やされることで発生した雲の中では、雲つぶと呼ばれる水滴や水滴が冷やされて出来た氷の結晶が集まりぶつかり合いながら大きくなり、重たくなると雲から落下します。

この時、地表に到達するまでの気温によって、雪・雨・霙(みぞれ)になるかが決まります。

そのため、雪や霙は冬に降ることがほとんどです。

- 気温が低い場合:そのまま雪として降る

- 気温が高い場合:途中で溶けて水滴となり雨として降る

- 中間の気温の場合:雪と雨が混ざり合い、「みぞれ」として降ることもある。

※雪には雪の結晶がみられ、雲の中で過冷却によって作られた水蒸気から直接氷の結晶ができたものが、もとになっています。

雪の種類

雪の種類は雪の水分量によって表される場合があり、注意を要する判断に用いられることがあります。気象用語としては、乾いた雪、湿った雪と表現されます。

- 乾雪かんせつ:粉のような水分の少ない軽い雪で積もりやすい、パウダースノー、風で舞い上がり地ふぶきによる視程障害が生じやすく注意

- 湿雪しっせつ:水分を多く含む湿った雪、別名は綿雪・餠雪・牡丹雪・べた雪・水雪・濡れ雪など、大きな雪片になって着雪すると、電線、信号機、道路構造物、高層構造物の倒壊や落雪などの要因となるため注意

霙(みぞれ)は雪に分類され雨と混ざって降る現象

「霙(みぞれ)」は、空中で融けかかった雪と雨とが混ざった状態で降る現象のことを指します。例えば、雨から雪へもしくは雪から雨へ変わる途中にみられます。

気象上の分類では「雪」に該当し、シーズン最初に「霙」が降った場合は、それが「初雪」として記録されます。また、天気予報では「雨または雪」と表現されることが一般的です。

※霙は雪であるため、雪の結晶がみられます。

※湿雪との違いは、水分の多い湿った雪が湿雪で、雨交じりの融けかかっている雪が霙です。

まとめ

霙(みぞれ)雹(ひょう)霰(あられ)雪について、それぞれの特徴をまとめました。こうして整理すると、随分と違いがあるものですね。

| 雹 ひょう | 直径5ミリ以上の氷の粒 | 積乱雲の中で発生し氷の粒が大きくなる | 春・秋が多い(稀に夏も) 日本海側は冬も | 雷を伴うことや大きな被害をもたらすことも 気象情報「降ひょう」注意 |

| 霰 あられ | 直径5ミリ未満の氷の粒 | ひょうと同じしくみで形成 | 雪あられ:冬 氷あられ:春・秋 | 雪あられ:白くてもろい 氷あられ:半透明で硬い |

| 雪 ゆき | 雲つぶの中の水蒸気が過冷却され結晶が大きくなると落下 | 雲から落下する時の温度が低いと雪(高いと雨) | 冬に多い | 雪の結晶を含み 水分の多少により 乾雪:視程障害 湿雪:着雪被害 に注意 |

| 霙 みぞれ | 雨と雪が混ざった状態 | 雪→雨・雨→雪の時などに混ざりながら降る | 冬に多い | 雪の結晶を含み、気象上は「雪」 |

降ひょうが予報された場合や、空や周囲が暗くなり急に冷風・大雨・雷が発生した時は、屋内で身を守ることが大切です。

なお気象情報では、雪以外はひらがな表記となります。空の不思議を想う時や、天気予報を見る際などに、知っておいてもよいのではないでしょうか。