早生まれ・遅生まれという言葉が使われるのは、同学年の話題や学年の境に関する場合が多いのではないでしょうか。

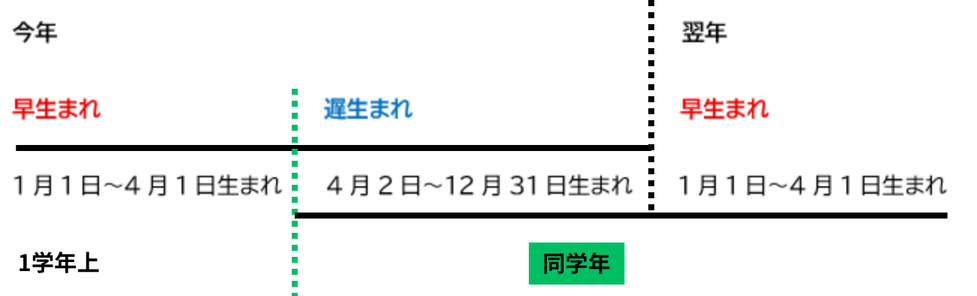

- 早生まれ:その年の 1月1日〜4月1日生まれ の人を指します

- 遅生まれ:その年の 4月2日〜12月31日生まれ の人を指します

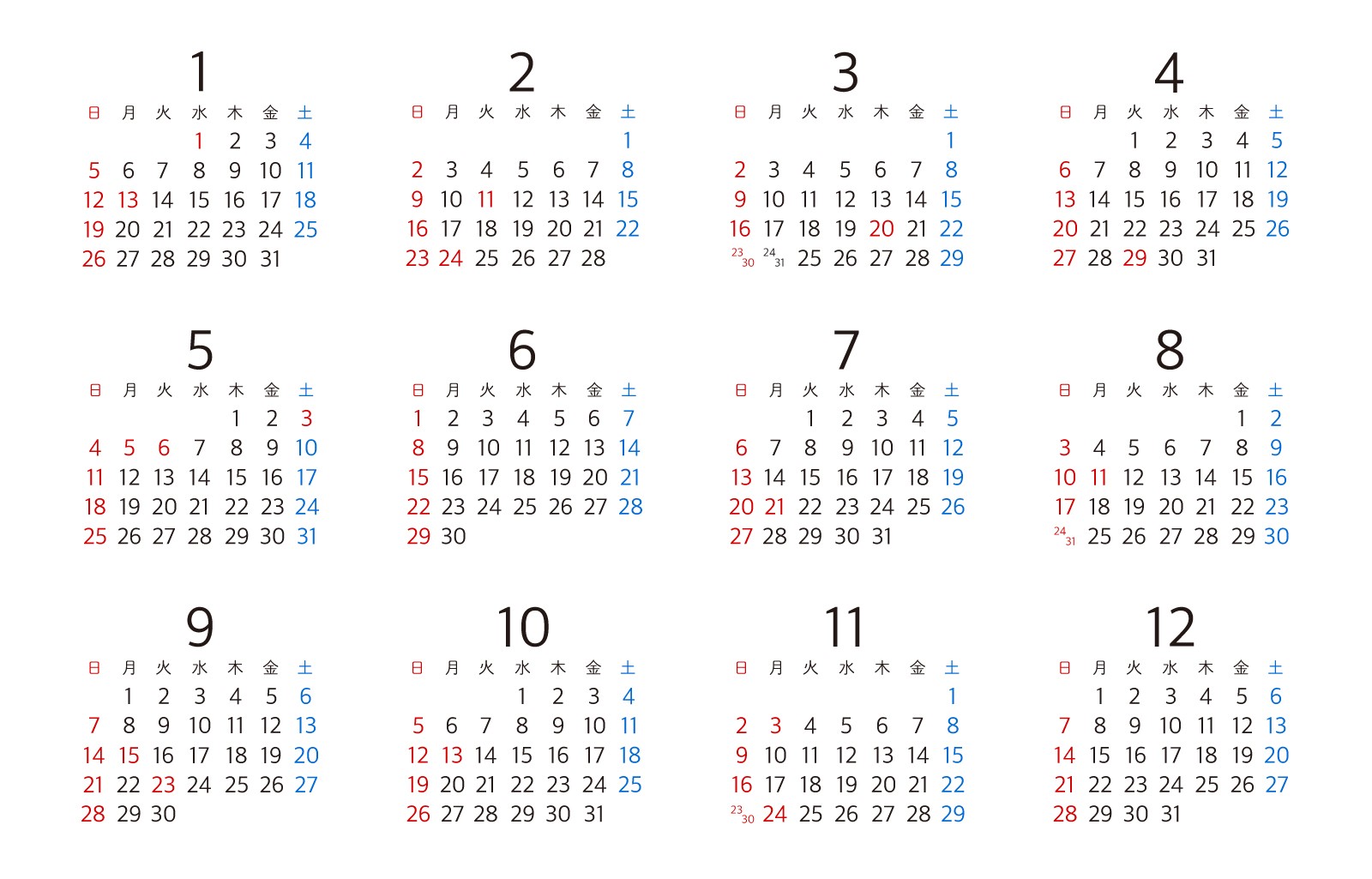

- 学年の区切り:4月1日~翌年3月31日まで

- 同じ学年に属する誕生日:4月2日〜翌年4月1日生まれ

ここで、特に4月1日と2日の誕生日の扱いや、同学年内では早生まれといわれる人の方が遅く生まれているのになぜそう呼ばれているのか、不思議に思いませんか?

そうした疑問について、1歳年を取るタイミング(年齢計算)と併せて整理し、日常で早生まれや年齢計算における注意点とともに、知っておくと役立つポイントをご紹介いたします。

早生まれ・遅生まれとはいつからいつまで?

早生まれ・遅生まれの期間

- 早生まれ:その年の 1月1日〜4月1日生まれ の人を指します

- 遅生まれ:その年の 4月2日〜12月31日生まれ の人を指します

早生まれ・遅生まれが日常生活に関係してくる場面の多くは、学年の境(年度の区分)に関することが多いかと思いますので、このあとお伝えしてまいります。

また、なぜ早生まれには4月1日生まれが含まれているのかについても、順次お伝えいたします。

呼び名の由来は?数え年との関係

早生まれ・遅生まれという呼び名は、かつて主流であった年齢の数え方である 数え年 に由来しています。

- 数え年:生まれた日を1歳とし、元旦(1月1日)を迎えるたびに1歳ずつ年齢を重ねていく数え方

- 満年齢:生まれた日を0歳とし、誕生日を迎えるたびに1歳ずつ年齢を重ねていく数え方

つまり、暦通りにその年の始まりを1月として12月までを1年という単位でみる時、1月から数えて前半が早生まれ・後半は遅生まれと呼ばれていた名残りというわけです。

そのため、学校制度に当てはめると、1月~4月1日生まれの方が学年の後の方に生まれ年少にもかかわらず「早生まれ」のため、何だか混乱するというわけです。

次に、早生まれに「4月1日生まれ」が含まれているのはなぜなのか、みていきましょう。

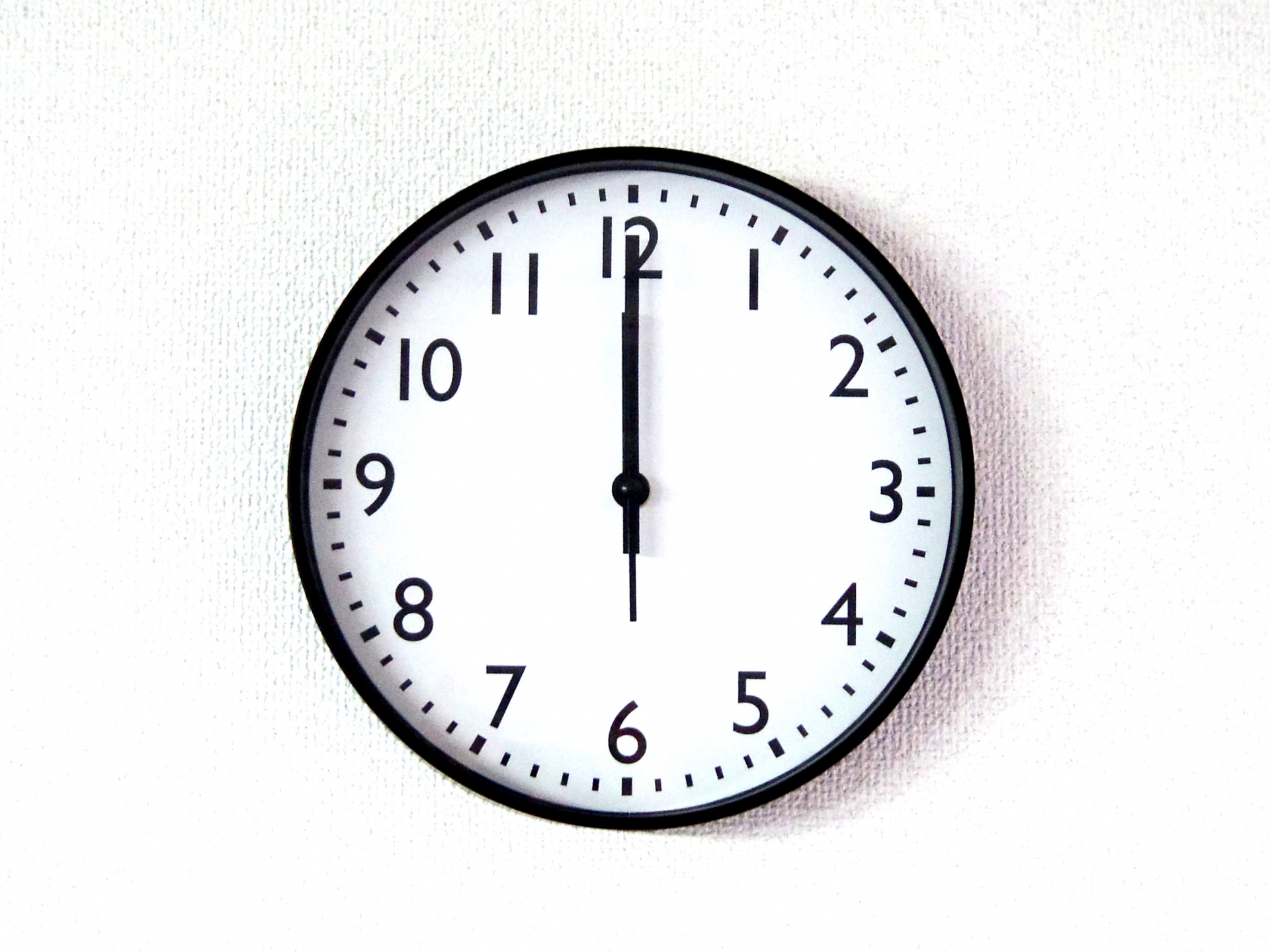

1歳年を取るタイミングとは?

早生まれに「4月1日生まれ」が含まれる理由のひとつには、いつ1歳年をとるのか、という決まりが前提となります。

法的には誕生日の前日

明治時代に定められた「年齢計算ニ関スル法律」に従い、民法第143条では「期間の満了日はその前日」と規定されています。

この条文は、期間を計算する際に「満期は前日まで」と見なす考え方を示したもので、年齢の計算にも適用され、これに基づいて、 誕生日の前日の午後12時(24時)に1歳年齢が加わる と解釈されているのです。

これは、期間計算の原則を年齢にも当てはめた結果であり、行政手続きや法律上の判断における根拠として用いられ、誕生日当日ではなく、その前日の時点で新しい年齢に到達することになるというわけです。

例えば、うるう年の2月29日生まれの人は、毎年前日2月28日に1歳年を取ることができますね。

また3月1日生まれの人は、通常年では2月28日、うるう年には2月29日に1歳年を取る、ということになり、スッキリするように感じるのではないでしょうか。

以上のことから、4月1日生まれの人は、3月31日の24時の時点で新しい年齢に達しているという扱いになり、4月1日生まれが早生まれに含まれる、ということなのです。

満年齢の誕生日との違い

現在の一般的な年齢表示は 満年齢 で、こちらは「誕生日当日に歳を重ねる」という分かりやすい仕組みです。

日常生活では満年齢が広く用いられるため、誕生日の前日や当日の扱いを意識する機会は多くありません。

しかしながら、学校制度や行政手続き・選挙権・資格取得の際など、日常の満年齢とは異なる判断がなされる場面があるため、このような違いを理解し、場面に応じて年齢の扱いを把握しておく必要があるでしょう。

早生まれ・遅生まれと学年の関係

入学年齢と年度について

小学校へ入学できるのは、学校教育法第17条により「満六歳に達した日の翌日以降の4月1日」とされています。

また1学年の期間 は、学校教育法施行規則第59条により「4月1日から翌年3月31日まで」と明記されています。

1学年の誕生日はいつからいつまで?

上記の学校規則にあてはめると、

同じ学年に属する誕生日は、4月2日〜翌年4月1日生まれ ということになります。

学年を分ける誕生日の境は4月1日と2日生まれ

- 4月1日生まれ → 早生まれ(前年生まれ扱い)

- 4月2日生まれ → 遅生まれ(その年度の最初の生まれ)

前述の「 誕生日の前日の午後12時(24時)に1歳年齢が加わる 」との規定により、4月1日生まれの人は3月31日の時点ですでに6歳に達していると解釈されることによる区切りとなります。

※より詳細をお知りになりたい方は、文部科学省 就学事務Q&Aの「4月1日生まれの児童生徒の学年について」(外部リンク)を参照なさってください。

保育園・幼稚園の入園年齢と早生まれについて

保育園・幼稚園はそれぞれ根拠法や運営基準が異なり、入園の基準にも違いがあります。

入園準備などの際に、知っておきたい内容です。

保育園の場合

保育所は児童福祉法に基づき、0歳から入園が可能です。

入園月齢は各自治体や園の定めによりますが、一般的には 生後57日から受け入れ が可能となります。

早生まれ・遅生まれによる区分はなく、復職など家庭の状況や自治体の方針で調整されますが、特に早生まれのお子さんが4月入園を希望するという場合には、生後日数不足や入園希望倍率の観点から準備不足になりやすい傾向にあるといえるでしょう。

その場合にも、0歳児での途中入園もしくは1歳児での4月入園を目指して、早めに対策や準備を始めるよう心がけていきたいところです。

幼稚園の場合

幼稚園は学校教育法に基づいて運営され、対象は 満3歳以上の子ども と定められています。

入園年度は「4月1日時点で満3歳以上」かどうかがひとつの基準となり、その場合も4月1日生まれまでが早生まれとして扱われます。

そのほか、「満3歳児クラスがある幼稚園」では、年度の途中でも満3歳の誕生日を迎えたタイミングで入園できる場合がありますので、早めに情報収集しておくとよいでしょう。

日常における早生まれや年齢計算の注意点

早生まれの成人式への参加について

成人の日は、かつて1月15日と固定の日でしたが、2000年よりハッピーマンデー制度が適用され、 1月の第2月曜日 と定められています。

成人式の対象年齢は自治体によって異なるものの、以前は、1月15日以降に生まれた早生まれの人は、20歳が過ぎた翌年に、一つ下の学年と一緒の成人式に参加していた例が、ほとんどでした。

また、2022年4月1日より成人年齢は18歳に引き下げられましたが、成人式に関しては 20歳の学年 を対象とするところが一般的な傾向にあります。

早生まれの人は、成人式を迎える年の1月〜4月1日に20歳になりますが、多くの自治体では学年を基準に案内を出すため、 同学年の仲間と同じ成人式に参加できる ようになってきています。

詳細につきましては、各自治体にお問い合わせくださいね。

年齢計算と運転免許証の取得日について

・自動車の場合

普通自動車免許(第一種普通自動車免許)の受験資格は「満18歳以上」です。早生まれでも遅生まれでも、誕生日のタイミングによって取得可能時期が異なりますが、基本的な条件は同じです。

・バイクの場合

- 原付免許:16歳以上

- 普通自動二輪免許:16歳以上

- 大型自動二輪免許:18歳以上

こちらも誕生日によって受験可能時期が異なるだけで、条件自体に早生まれ・遅生まれの区分はありません。

・教習所に通えるのはいつから?

教習所への入校は、普通自動車の場合 18歳になる誕生日の約1か月前 ごろから受け入れ可能なところが多く、仮免許・技能試験は18歳の誕生日以降に受けられます。

選挙権と年齢・誕生日の扱い

2016年に、選挙権は 満20歳以上から「満18歳以上」 が条件と、変更されました。

法的な年齢の到達は「誕生日の前日の24時」に成立するため、選挙期日当日および翌日が誕生日の際も、選挙権が認められるケースがあります。

投票できる条件・できない例について、まとめました。

-

選挙当日が誕生日 → 投票できる(前日24時に満18歳に達すると扱われるため)

-

選挙期日の翌日が誕生日 → 投票できる(同上および大阪高裁判決に基づく実務解釈)

-

期日前投票 → 投票当日時点で18歳未満なら 投票できない

- 不在者投票 → 基準が「選挙の当日」となるため 提出日が18歳未満でも 投票できる

これらは、早生まれ・遅生まれの条件には該当しませんが、年齢計算と誕生日の関係で併せて覚えておくと、便利かと思い掲載いたしました。

まとめ

早生まれ・遅生まれの呼び方には、古くからの数え年や法律上の年齢の数え方が関係しています。また、学年・入園・成人式など、生活の節目にもさまざまな関わりがあります。

区分の基準を知っておくことで、手続きや学年・年度に関する予定を立てやすくなります。

また、法的に1歳年を重ねるタイミングは、誕生日の前日24時であるということを覚えておき、早生まれ・遅生まれ以外で年齢計算が必要な場合にお役立ていただけましたら、さいわいです。

ポイントまとめ

- 早生まれは1月1日〜4月1日、遅生まれは4月2日〜12月31日

- 呼称は1年が1月からはじまる数え年の名残、その年1年のうち暦の上で早い方・遅い方

- 法律上の年齢加算は誕生日の前日

- 学年の区切り(1学年の期間)は、学校教育法により4月1日~翌年3月31日まで

- 同じ学年に属する誕生日は、4月2日〜翌年4月1日生まれ

- 保育園は児童福祉法により生後57日以後、幼稚園は学校教育法で満3歳以上の子どもと対象年齢が異なる(幼稚園4月入園児は4月1日生まれの早生まれ)

- 成人式は学年で案内される自治体が多い